WIEN. (hpd) Vor 75 Jahren starb der österreichische Schriftsteller und Dramatiker Karl Kraus – und man ist versucht, die Berufsbezeichnung Kritiker hinzuzufügen. Hätte sich der so benannte nicht zu Lebzeiten gegen den Kritikerstand gewehrt. Eine Würdigung eines genialen Nörglers, der die Lust der Erregung zu einer eigenen Kunstform erhob.

Es gibt wenig, worüber sich Karl Kraus nicht empören mochte. Und es gibt wenige, die sich nicht über ihn erregen mochten. Die Journalistenzunft, deren sprachliches Unvermögen er anprangerte und lächerlich machte. Und gar nicht so selten ihren Hang zur Korruption. Die Literaturkritiker hatten es ihm besonders angetan. Die Juristen, vor allem die Richter, deren „erlaubtes Unverständnis“ er in „Sittlichkeit und Kriminalität“ bloßstellte. Der Wiener Polizeipräsident und mehrfache Bundeskanzler Johann Schober, den er abgesetzt haben wollte. Von Sigmund Freud hielt er auch nicht viel. Von den meisten Zeitgenossen genausowenig. Dumm erschien ihm der Großteil der Bevölkerung des alpenländischen Österreichs. Dumm und rückständig. Besonders der Teil, der seine angebliche Bildung und bessere Herkunft vor sich hertrug wie der katholische Pfarrer die Hostie in einer Fronleichnamsprozession. Mit den Religionen hatte er es auch nicht besonders.

Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts trat er aus der Israelitischen Kultusgemeinde aus, konvertierte etwas später wie sein Zeitgenosse Max Reinhardt zum Katholizismus. Um ein knappes Jahrzehnt später wieder auszutreten. Religiöse Gefühle dürften bei diesen Vorgängen kaum eine Rolle gespielt haben. Kraus wird das Apercu zugeschrieben: „Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm ist der denkbar stärkste Misstrauensbeweis gegen den lieben Gott.“ Warum er sich überhaupt taufen ließ, bleibt ebenso rätselhaft wie die Tatsache, dass er später unter anderem Reinhardt die Konvertierung vorwarf – und dass eine Salzburger Kirche Reinhardts Stücke aufführte. Um sich mit noch größeren Verve gegen die Antisemiten zu wenden, die ihn für sich zu vereinnahmen trachteten. „Aus der Rasse kann man nicht austreten“, warf er ihnen entgegen. Er, der in gewisser Weise ein prototypischer antisemitischer Jude war, der in Auseinandersetzungen mit jüdischen Journalisten auch mal in der Mottenkiste einschlägiger Klischees kramte. In gewisser Weise lebte er hier den Konflikt zwischen den assimilierten bürgerlichen Juden Wiens dieser Epoche und den ärmeren „Ostjuden“ aus, die damals in die Bundeshauptstadt einwanderten. Wie alles bei Karl Kraus ist dieses Ausleben sprachgewaltiger, gehässiger und selbstgerechter als der Konflikt, der ihm zugrunde liegt.

Kompromissloser Humanismus

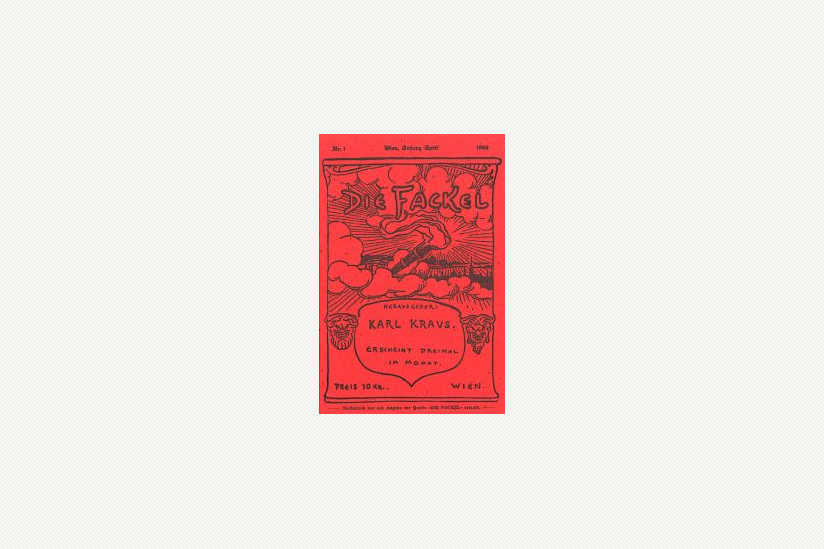

Auch 75 Jahre nach seinem Tod entzieht sich Karl Kraus einer Einschätzbarkeit. Als Kritiker und Fan kann man nur kapitulierend das Wort „Gesamtkunstwerk“ in den Mund nehmen. Die einzige Konstante, die sich bis knapp vor sein Lebensende durch sein Werk zieht, ist der kompromisslose Humanismus. Zum Teil mit konservativen Einschlägen und selbstgerecht allemal – aber bedingungslos. „Die letzten Tage der Menschheit“ ist die vielleicht präziseste Analyse eines Kriegstaumels. Das Theaterstück baut großteils auf Skizzen aus Alltagsszenen auf, die er teilweise für seine Zeitschrift „Die Fackel“ gesammelt hatte. Wäre es nicht Österreich, es wäre eine Tragödie, fühlt man sich versucht das Werk zusammenzufassen. Es wurde eine Farce. Wie auch anders, angesichts des Ausgangsmaterials? Bei aller Grausamkeit sind die Herren Offiziere zu dumm, um nicht lächerlich zu sein. Sind die kriegsbegeisteren Massen zu einfältig, um dem nicht auch einen komischen Aspekt abzugewinnen. Da wird schon mal das Cafe Westminster in Wien gleich zu Kriegsbeginn in Cafe Westmünster umbenannt, um den nationalistischen Rasern Einhalt zu gebieten. Was soll man daran satirisch überhöhen können? Mildern Dummheit und Schlamperei, wie man sie in Österreich bis heute antrifft, die Tragik? Vermutlich verschärfen sie sie. Und sind doch zum Totlachen.

Karl Kraus war einer der ersten deutschsprachigen Bewohner der k.u.k-Monarchie, der das verlotterte und bigotte Gerichtswesen angriff. In Österreich gelte das Motto, es dürfe keine Woche ohne Justizskandal vergehen, zitiert die Tageszeitung „Der Standard“ sein Werk „Sittlichkeit und Kriminalität“:

Johann Feigl also, Vizepräsident des Wiener Landesgerichts, verurteilte einst den Taschenräuber Anton Krafft tatsächlich zu lebenslänglichem schweren Kerker. Kraus nennt den Richter einen Unhold und geißelt dessen "Attacken auf Menschengefühl und Gerechtigkeit (...). Nicht der Räuber von der Ringstraße, Herr Feigl werde unschädlich gemacht!" Feigl folge seiner eigenen Bosheit, seinem Blutdurst. Der arme Krafft nämlich gab in der Verhandlung Widerwort, begehrte tapfer auf, und "das ward in diesem Hause und von Herrn Feigl noch nicht erlebt. (...) War gestern in demselben Hause ein Mann, der einem andern ein Messer in den Bauch gerannt hatte, zu fünf Tagen Arrest verurteilt worden, hier musste mit anderm Strafmaß gemessen werden." So lautete der Beschluss: "Am 10. März 1904 wurde in Wien lebenslänglicher schwerer Kerker wegen kecken Benehmens im Gerichtssaal diktiert."

Man fühlt sich hier an Tucholskys „Politische Justiz“ erinnert. 20 Jahre später geschrieben und im Nachbarland. Die Zustände sind die gleichen. Und in gewisser Weise hat sich allen Fortschritten zum Trotz bis heute nichts geändert. Die Geschworenen-Justiz hat manches abgemildert und manche Delikte gibt es heute nicht mehr. Aber erst vor wenigen Jahren kam ein Mann, der eine 16-Jährige missbraucht hatte, mit einem halben Jahr Bewährung davon. In der gleichen Woche erhielt ein minderjähriger Asylwerber wegen „gewerbsmäßigen Diebstahls“ eineinhalb Jahre Haft. Ihm waren zwei Ladendiebstähle nachgewiesen worden. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass es heute niemanden gibt, der mit dem Verve eines Karl Kraus Stellung bezieht. Von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen ist die Prozessreportage ein ausgestorbenes Genre.

Sieht man von der sprachlichen Schlamperei ab, brachte nichts Kraus so sehr auf die Palme wie der Umgang mit Prostituierten. Wo er nur konnte, geißelte er den bigotten und verlogenen Umgang der Justiz mit ihnen. Dass das Gewerbe unter Strafe stehen sollte, leuchtete ihm nicht ein. Ebensowenig, dass die Kunden straffrei ausgingen, die Frauen nicht. Gleichzeitig würde sich ein Leser kaum auf die Behauptung versteifen, Kraus sei Feminist der ersten Stunde gewesen. In seinem streng patriachalen Konzept von Geschlechterrollen und Sexualität stand er dem von ihm sonst so gering geschätzten Sigmund Freud um nichts nach. Auch das einer der vielen Widersprüche des Karl Kraus.

Sich mit den Mächtigen anzulegen war für ihn nie ein Problem gewesen. Da passte er in keine Partei. Einer seiner Lieblingsfeinde war der reaktionäre Wiener Polizeipräsident und dreifache Bundeskanzler der Republik, Johann Schober. Dessen Ablöse forderte er offen 1927, wenige Wochen nach dem Massaker beim Justizpalastbrand. Nachdem am 14. Juli ein Wiener Geschworenengericht faschistische Paramilitär freisprach, die im burgenländischen Schattendorf ein Kind und einen alten Mann grundlos erschossen hatten, kam es am nächsten Morgen zu einer spontanen Massendemonstration der Wiener Arbeiter vor dem Justizpalast. Glaubt man den Schilderungen, kippte die ohnehin prekäre Stimmung, als ein Gerichtsmitarbeiter ausgerechnet ein Gemälde mit dem Bild des Kaisers Franz Joseph I. aus dem Fenster auf die Demonstranten warf. Die warfen die Aktenbündel, mit denen man sie zuvor hatte vertreiben wollen, zurück ins Gebäude. Einige dürften gebrannt haben. Bald stand das ganze Gebäude in Flammen. Die sozialdemokratische Ordnertruppe „Republikanischer Schutzbund“ räumte den Platz. Polizeipräsident Schober ließ trotzdem schießen. Einmal losgelassen fuhren die Wiener Polizisten bis in die Nachtstunden durch die Wiener Arbeiterbezirke, schossen willkürlich aus den Autos, machten Razzias in Arbeiterheimen, terrorisierten die Bevölkerung. Am Ende des Tages waren 89 Menschen tot und hunderte verletzt.

Karl Kraus sammelte für seine „Fackel“ Zeugenaussagen über Zeugenaussagen. Ließ Flugblätter drucken, in denen er die Absetzung Schobers forderte. Das Massaker vor allem in den Nachtstunden widerte ihn an. Und Schober war wegen anderer Geschichten ohnehin nicht sein Freund. Diesen Kampf gegen die ersten Vorboten des Faschismus in Österreich verlor Karl Kraus.

Umso erstaunlicher, dass Kraus sich wenige Jahre später dem Austrofaschismus zuwandte. Nachdem die Arbeiterbewegung 1934 gewaltsam zerschlagen worden war, sah er im Regime von Engelbert Dollfuß bzw. dessen Nachfolger Kurt Schuschniggs das einzige wirksame Bollwerk gegen den Nationalsozialismus. Eine Gefahr, die er schon 1933 erkannte. Krausens Zitat „Zu Hitler fällt mir nichts ein“ ist weniger eine Kapitulation des Satirikers vor der tragischen Farce als aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist der Beginn seines Theaterstücks „Die Dritte Walpurgisnacht“, seiner frühen Abrechnung mit dem Nationalsozialimus, die aus politischen Gründen erst 1952 erschien. Wie sehr die österreichische Faschisten dem NS-Regime freiwillig und unfreiwillig zuarbeiteten, wie sehr sie die Nazi-Schergen erst ermöglichten, das sah er nicht. Oder wollte es nicht mehr sehen. Die Lust der Erregung war ihm in seinen letzten Lebensjahren weitgehend abhanden gekommen. Zumal seine einst erfolgreiche „Fackel“ zum finanziellen Desaster zu werden drohte. Nicht zuletzt wegen seines Engagements für den Austrofaschismus.

Am 12. Juni 1936 starb Karl Kraus in Wien. Verarmt, entfremdet von seiner Leserschaft, die ihm zeitlebens selbst fremd geblieben war. Sein Werk wurde erst nach dem Krieg wiederentdeckt. Und so unrecht er in der Unterstützung des einen Faschismus gehabt haben mag, auf so tragische Weise gab ihm die Geschichte in seiner Angst vor dem anderen Faschismus recht. Ein Großteil von Krausens Familie wurde in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern ermordet.

Christoph Baumgarten