WIEN. (hpd) Es ist ein Pionierprojekt der sexuellen Aufklärung. Das Wiener Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch feiert sein fünfjähriges Bestehen. Entstanden trotz Widrigkeiten ist es ein gegenwärtiger Spiegel einer oft verdrängten Vergangenheit.

Dass 1.500 Objekte in diesem Museum ausgestellt sind, sieht man nicht. Das liegt an der Natur der Sache. Auch altertümliche Methoden der Verhütung wie Diaphragmen sind klein. Die Pille als modernes und weit effektiveres Pendant sowieso. Auch eine Kondomverpackung nimmt nicht viel Platz in Anspruch. Eine Fahrradspeiche oder ein Plastikröhrchen kann man leicht übersehen. Utensilien von Schwangerschaftsabbrüchen, die in Österreich bis 1975 Usus waren. In Teilen der Welt müssen Frauen bis heute damit Vorlieb nehmen. In vielen Staaten ist Abtreibung strengstens verboten. Wozu das führt, zeigen Zeitungsartikel in den Vitrinen der beiden Räume: 15-Jährige bei Abtreibung gestorben, lautet eine Überschrift aus den 70ern.

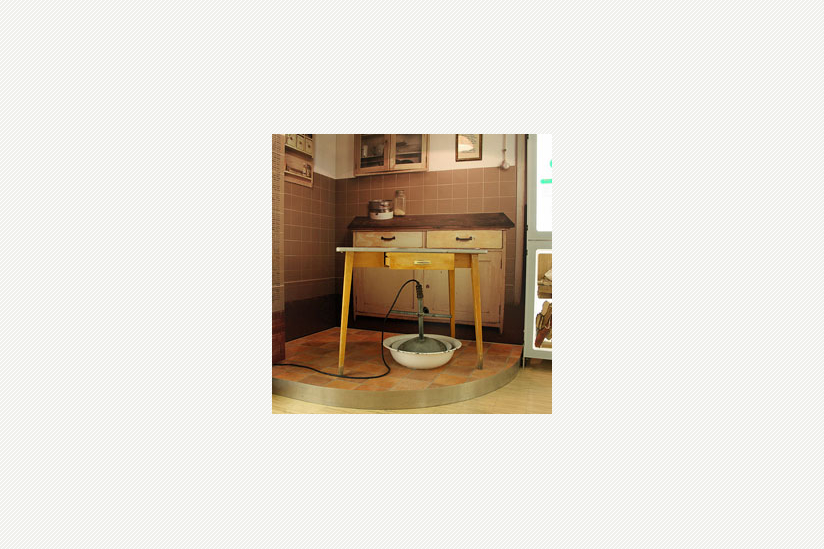

„No, Madame, this is to wash the baby out“

Einen Meter daneben ein Utensil, das man gemeinhin nicht mit Abbrüchen in Verbindung bringt: Ein Küchentisch. Wenn die Not groß war, ersetzte er den Gynäkologenstuhl. Und die Engelmacherin den Arzt. Auch Bidets kamen in vergangenen Zeiten zum Einsatz, lernt man hier. Eine englischsprachige Anekdote erläutert das. „An American lady sees a bidet in a hotel in Paris and asks the maid: Is this to wash the baby in? No, Madame, this is to wash the baby out.“ Der Erfindungsreichtum der Menschen war immer schon groß, wenn es darum ging, Fruchtbarkeit und Sexualität zu entkoppeln, sagt Christian Fiala. Der Gynäkologe betreibt die Geburtshilfe- und Abbruchklinik Gynmed und hat das Museum gegründet. „Funktionieren tut das aber erst seit ungefähr 50 Jahren. Das war aus meiner Sicht die wichtigste zivilisatorische Leistung seitdem der Mensch das Feuer kontrollieren konnte. Die Zustände, die vorher geherrscht haben, sind bei uns emotional weit, weit weg. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen.“

15 bis 20 Schulklassen pro Woche

Das Museum soll dem entgegenarbeiten. Es erzählt die Geschichte des Kampfs, die eigene Fruchtbarkeit zu kontrollieren. Mit welchem Mitteln und vor welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Zielgruppe sind junge Menschen. „Wir führen 15 bis 20 Schulklassen pro Woche durch das Museum“, schildert Museums-Mitarbeiterin Anna Pichler. Seit Mai eher 20. „Die Prüfungen sind vorbei, jetzt haben Lehrer und Schüler Zeit für solche Ausflüge.“

Eineinhalb bis zwei Stunden dauert eine Führung. „Die Jugendlichen haben sehr viele Fragen“, sagt Pichler. Das Thema Sexualität sei altersbedingt ohnehin sehr interessant. Und hier haben die Schüler das erste Mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es seien oft die gleichen Fragen, wie sie „Dr. Sommer“ von Bravo gestellt werden. Angereichert um Vorstellungen, die sich aus Internet-Pornos ergeben, die vor allem die Burschen zuhause konsumieren. „Ich erkläre ihnen, dass das nur Fantasie ist, wo Maskenbildner und Schnitttechnik nachhelfen. Im Prinzip wie bei einem Horrorfilm. Je überzeugender der ist, desto verzerrter ist die Realität durch Spezialeffekte.“

Sexualkundeunterricht oft unbrauchbar

Theoretisch sollten die Schüler den Musemsbesuch nicht brauchen. Sexualkunde ist Teil jedes Lehrplans. „Aber es gibt keine Ausbildung für dieses Pflichtfach, es gibt keine brauchbaren Unterlagen und dann sollen die Lehrer dieses Tabuthema unterrichten?“ sagt Fiala. „In keinem anderen Fach wäre das möglich.“ Die Schüler würden im Unterricht viele Informationen bekommen, die unbrauchbar seien.

Journalisten sind bei diesen Führungen aus nachvollziehbaren Gründen nicht erwünscht. Das würde die Schüler hemmen. Für Fotos und Interviews bräuchte man ohnehin das Einverständnis der Eltern. Auch Lehrer, die das Museum schon einmal besucht haben, schickt Anna Pichler hinaus. „Dann fühlen sich die Schüler freier.“ Nur beim ersten Besuch solle das Lehrpersonal dabei bleiben. „Sie sollten die Tour einmal gemacht haben, damit sie auch in der Schule argumentieren können, warum sie jetzt hier her fahren.“

Manche Eltern legen sich quer

Argumentationsbedarf scheint es reichlich zu geben. „Immer wieder macht ein Elternteil so viel Druck, dass die ganze Klasse nicht fahren darf.“ Meist seien es religiöse Familien, von denen diese Konflikte ausgingen. Auch ein Gynäkologe hat einmal verhindert, dass die Klasse seiner Tochter ins Museum geht. „Er hat gesagt, damit würde Christian Fiala künftige Kunden für seine Klinik heranziehen“. Eine Mischung aus Ärger und Belustigung schwingt mit, wenn Pichler das erzählt. „So ein Blödsinn aber auch.“

Wer Christian Fiala zuhört, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er am liebsten das Gegenteil dessen macht, was ihm sein Kollege vorwarf. Mit seinem Engagement für Aufklärung und kostenlose Verhütungsmittel für Jugendliche redet er sich um seine eigene Geschäftsgrundlage, wenn man so will. Dass er das Museum aus dem Erbe seines Vaters finanziert hat, passt zu dem Bild. Fiala will seinen Beitrag leisten, die Gesellschaft zu verändern. Wofür er sich für einen Arzt mitunter weit aus dem Fenster lehnt. („So muss Krieg aussehen“) und („Sexuelle Selbstbestimmung – Realität oder Utopie?“)

Wer Christian Fiala zuhört, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er am liebsten das Gegenteil dessen macht, was ihm sein Kollege vorwarf. Mit seinem Engagement für Aufklärung und kostenlose Verhütungsmittel für Jugendliche redet er sich um seine eigene Geschäftsgrundlage, wenn man so will. Dass er das Museum aus dem Erbe seines Vaters finanziert hat, passt zu dem Bild. Fiala will seinen Beitrag leisten, die Gesellschaft zu verändern. Wofür er sich für einen Arzt mitunter weit aus dem Fenster lehnt. („So muss Krieg aussehen“) und („Sexuelle Selbstbestimmung – Realität oder Utopie?“)

Arbeit seit neun Jahren

Vor neun Jahren begann Fiala, das Museum zu planen. Es sei schwierig gewesen, Objekte zu finden, schildert er dem hpd. „Sexualität, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch waren doch lange Tabuthemen. Wenn jemand zum Beispiel nach dem Tod der Großmutter ihren Kasten angesehen hat, hat er sich den Schmuck behalten und das Diaphragma, das vielleicht auch irgendwo hinten gelegen ist, weggeworfen. Am liebsten ohne es anzufassen, noch in der Schachtel. Dabei war das Diaphragma im Leben der Großmutter wahrscheinlich wichtiger als der Schmuck, den man aufbewahrt.“

15 Schwangerschaften. Über Aberjahrtausende das natürliche Schicksal einer Frau. Eine enorme gesundheitliche Belastung. Zehn Kinder wurden geboren, sieben oder acht überlebten die Kindheit. Sofern man nicht, wie die Großmutter, auf Utensilien zurückgreifen konnte, wie sie im Museum zu finden sind. Mehr als rudimentären Schutz konnten Gegenstände wie Kondome aus Schafsdarm oder Fischblase kaum bieten. Wenn es schief ging, blieb nur der Abbruch. Lange ein Bereich, um den sich Gesetzgeber nicht scherten.

In Österreich ist Abtreibung erst seit Maria Theresia strafbar. Wollte eine Frau eine ungewollte Schwangerschaft beenden, drohten ihr und dem Menschen, der ihr aus der Notlage helfen wollte, die Todesstrafe. Dass das angewandt wurde, davon zeugen die Gerichtsakten, die im Museum zu sehen sind. Typisch für autoritäre Regime, sagt Fiala. Man brauchte Soldaten und billige Arbeitskräfte. Was lag näher, als in die weibliche Sexualität einzugreifen? „Das interessante ist, dass eine solche Politik immer langfristig gescheitert ist. Und wir sehen, dass sich die Staaten, die ein geringeres Bevölkerungswachstum hatten, auch die sind, die sich am schnellsten entwickelt haben.“ Wo Frauen bestimmen können, wie viele Kinder sie haben, gibt es Wohlstand und Bildung. So lässt sich Fialas These zusammenfassen.

Oben: Bidet, Buchumschlag, unten: Diaphragmen, Spiralen

Parallelwelt

Die jüngsten Überlegungen der türkischen Regierung, Schwangerschaftsabbrüche ab der vierten Schwangerschaftswoche zu unterbinden, fallen für ihn in das alte autoritäre Muster. Wobei es auch im Westen immer wieder Anstrengungen in diese Richtung gibt. Dazu passt, dass viele so genannte Ethikfonds nicht in Firmen investieren, die in den Bereichen Schwangerschaftsabbruch oder Verhütung tätig sind. Wenig überraschend sind es vor allem kirchennahe Fonds.

Das sei wie in einer Parallelwelt, findet der Arzt: „Es gibt eine einzige Firma, die das Medikament Mifegyne herstellt. Und die ist nicht an der Börse notiert. Ähnlich ist es bei Kliniken, die Abbrüche durchführen. Dort könnte ein Fonds gar nicht investieren, wenn man wollte. Auf der anderen Seite ist das offensichtlich etwas, was die Fantasien gewisser konservativer Geister beschäftigt. Das zeigt, dass die Menschen, die nicht selbst betroffen sind, eine Parallelwelt erfunden haben und eigene Fantasien projizieren. Sie reden von etwas, das in der Realität so gar nicht stattfindet.“

Auszeichnungen, aber kein Geld

Mehrere internationale Auszeichnungen hat das Museum in den vergangenen Jahren erhalten. Etwa den Kenneth-Hudson-Preis des Europäischen Museumsforums. Auch in der österreichischen Museumslandschaft ist das MUVS, so die offizielle Abkürzung, anerkannt und mit Preisen bedacht worden. Subventionen, etwa von der Stadt Wien, gibt es bis heute nicht. „Als ich 2007 angesucht habe, konnte sich unter dem Museum niemand etwas vorstellen. Sie wussten nicht, was das Museum machen soll“, sagt Fiala. Was vielleicht nicht sehr überrascht. Bis heute ist das MUVS das einzige Museum seiner Art. Vereinzelte Sammlungen in US-amerikanischen oder französischen Museen decken nur Teilbereiche ab. Heute würde es wahrscheinlich besser aussehen, sagt Fiala. Gut 20.000 Besucher haben das MUVS in den vergangenen Jahren besucht. „Ich sollte wahrscheinlich wieder ansuchen, ob es Unterstützung gibt.“ Wobei er vor allem von religiöser Seite und manchen staatlichen Strukturen offenen Widerstand erfahren habe. „Die stecken noch in einem mittelalterlichen Denken fest, dass der Staat in die Sexualität der Menschen eingreifen darf. Die kümmern sich darum, wie viele Kinder geboren werden und nicht, wie es den Kindern geht. Eigentlich sollte es umgekehrt sein.“

Schüler bezahlen selbst

Wichtig wäre das vor allem für die Jugendlichen, schildert Mitarbeiterin Pichler. „Die bezahlen die Führungen aus eigener Tasche. Es wäre toll, wenn das für Schulklassen gratis wäre, wie das in vielen öffentlichen Museen ja auch der Fall ist.“ Auch Fiala würde sich das wünschen. Je besser und je mehr Menschen aufgeklärt sind, desto besser werden sie sich beim Geschlechtsverkehr schützen, sagt er.

Ein wichtiger Schritt wäre auch, Jugendlichen und sozial Schwachen einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln zu bieten, sagt Fiala. „Im Straßenverkehr investieren wir doch auch in die Prävention und das mit Erfolg.“ Pichler sieht einen enormen Bedarf: „Jugendliche würden sich gerne für das effektivste Verhütungsmittel entscheiden. Aber viele davon sind für sie einfach zu teuer.“ Im Museum liegt eine Unterschriftenliste auf, mit der die Besucher diese Forderung unterstützen können. 3.000 Unterschriften hat man schon. Tendenz: steigend.

Christoph Baumgarten