DEUTSCHLAND. (hpd) Es ist angebracht, das Schlagwort der „christlich-jüdischen Kultur“ Deutschlands in den Facetten genauer zu betrachten. Drei ausgewählte Beispiele zeigen, dass für manches behauptete „christliche Kulturgut“ dieser Anspruch sachlich falsch ist und diese Kunstwerke recht gewaltsam als „christlich“ inkorporiert wurden.

Dass diese christlich-kulturelle Produktpiraterie sogar gänzlich einen nicht-christlichen Ursprung verschleiert, dafür hat Klaus Blees in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift MIZ ein 'klingendes Beispiel' beschrieben.

Klerikale Produktpiraten

Ich kann zu religiösen Zwecken komponierte Musik genießen, ohne den Glauben zu teilen, dem sie dienen soll. Immerhin gehören einige der großartigsten Werke der Musikgeschichte in diese Kategorie, und warum soll ich auf die Freude beim Hören etwa einer Messe von Mozart oder Rossini bloß wegen des liturgischen Kontextes verzichten? (1)

Und warum sollte ich als Atheist bestreiten, dass ich Franz Schuberts „Ave Maria“ für eines der schönsten Lieder des für seinen unerschöpflichen melodischen Einfallsreichtum und seine Ausdruckskraft bekannten Komponisten halte, obwohl es sich um ein Kirchenlied handelt?

Von Letzterem ging ich jedenfalls aus, bis ich kürzlich auf die offenbar nur hartgesottenen Klassikfans bekannte wirkliche Geschichte des Liedes aufmerksam wurde und damit auf ein Paradestück klerikaler Produktpiraterie. (2) Schuberts sogenanntes „Ave Maria“ ist nämlich keineswegs eine liturgische Komposition, sondern Teil der Vertonung einer nichtkirchlichen Verserzählung des schottischen Dichters Walter Scott, der den meisten durch seinen Roman „Ivanhoe“ bekannt sein dürfte. Schubert vertonte sieben Gedichte des von Adam Storck ins Deutsche übersetzten Scottschen Werks „The Lady of the Lake“ („Das Fräulein vom See“), die zusammen sein Opus 52 ausmachen. (3) Drei dieser Lieder sind Ellen Douglas, Protagonistin der Geschichte und Tochter eines schottischen Rebellenführers, in den Mund gelegt. Eines davon trägt folgerichtig den Titel „Ellens dritter Gesang“. (4) In dem auch als „Hymne an die Jungfrau“ bezeichneten Lied fleht Ellen Maria um Hilfe an. Dabei tauchen auch wiederholt die Worte „Ave Maria“ auf. Das Lied hat also durchaus religiösen Inhalt, aber das macht es nicht zum Kirchenlied, wie ja auch niemand das Gebet der Agathe aus Webers „Freischütz“ oder die Anrufung der Liebesgöttin Venus durch die „schöne Helena“ Offenbachs für liturgische Gesänge hält. Sicher käme auch niemand auf den Gedanken, Lieder, die mit den Worten „Raste, Krieger, Krieg ist aus“ oder „Jäger, ruhe von der Jagd“ in einem christlichen Gottesdienst zu singen. Das sind aber die Anfangszeilen von Ellens erstem und zweitem Gesang.

Dabei geht es allerdings um mehr als ein Missverständnis, denn häufig wird der Originaltext von Scott / Storck durch das lateinische Mariengebet „Ave Maria, gratia plena…“ ausgetauscht, auf diese Weise Schuberts Komposition zum Kirchenlied umgefälscht und der Mythos vom Schubertschen „Ave Maria“ kolportiert.

Selbst, wer sich etwa bei Youtube Originalversionen des Liedes anhören möchte (Ein Beispiel), ist der Penetranz dieses Mythos ausgesetzt. Denn dort sind zwar mehrere, zum Teil sehr gute Aufnahmen mit dem authentischen Text zu finden, doch sind sie so gut wie alle mit Marienkitsch der schlimmsten Sorte bebildert, Kitsch, der mit dem Inhalt von Ellens Lied nicht das Geringste zu tun hat. Ihr Gebet steht im Kontext von Scotts Geschichte. Ellen singt es in einer konkreten Notlage, als sie und ihr Vater auf der Flucht vor dem schottischen König James in einer Höhle Unterschlupf gefunden haben, was sich auch im Text niederschlägt. Ohne diesen Handlungszusammenhang ergibt der Originaltext keinen Sinn. Bei Youtube hilft es angesichts solch optischer Kontamination dann nur noch, das Motto „Augen zu und durch!“ wörtlich zu nehmen.

Der Missbrauchsvorwurf lässt sich auch nicht durch den zutreffenden Hinweis entkräften, Schubert sei ein frommer Christ gewesen und habe ja tatsächlich liturgische Kompositionen geschaffen, denn die Vertonung der Scott-Gedichte ist den sakralen Teilen seines Werkes nun mal genauso wenig zuzurechnen wie seine Vertonung der aus der Feder von Wilhelm Müller stammenden Zyklen „Die Winterreise“ oder „Die schöne Müllerin“. (5) In dem Lied „Gute Nacht“, das die „Winterreise“ eröffnet, ist von Gott dann auf diese Weise die Rede: „Die Liebe liebt das Wandern – Gott hat sie so gemacht – Von einem zu dem andern...“. Dem Kirchenchristentum stand Schubert ohnehin distanziert gegenüber, was sich deutlich in dem Fehlen des Bekenntnisses zur Katholischen Kirche im Glaubensbekenntnis der von ihm komponierten Messen niederschlägt.

Für Diebstahl geistigen Eigentums in Tateinheit mit dessen Verwandlung in geistliches Eigentum ist der Fall Schubert ohnehin nur eines von vielen Beispielen in der Geschichte des Christentums, das vielfach nichtchristliche Bräuche / Termine übernommen und umetikettiert hat Genannt sei das Weihnachtsfest und sein Ursprung als Wintersonnenwendfeier.

Eine besonders hörenswerte Aufnahme von „Ellens dritter Gesang“ enthält die CD „Schubert Lieder“ mit Anne Sofie von Otter (Gesang) und Bengt Forsberg (Klavier), Deutsche Grammophon 1997, durch deren Begleitheft ich erstmals vom hier geschilderten Sachverhalt erfuhr.

Klaus Blees

Anmerkungen:

(1) Aus religionskritischer Perspektive ist ohnehin jede Musik „weltlich“. Religiös sind bestimmte Kompositionen lediglich im Bewusstsein ihrer Schöpfer, Auftraggeber oder Konsumenten. Eine andere Frage ist dann, in welcher Form sich dieses Bewusstsein auf den Kompositionsstil auswirkt.

(2) Im Prinzip ist diese Geschichte im Internet leicht zu finden und unter anderem bei wikipedia nachzulesen. Aber dazu muss man erst mal wissen, wonach man sucht.

(3) Nicht nur Schubert griff auf Scotts Dichtung zurück. „The Lady of the Lake“ diente auch dem Libretto von Rossinis Oper „La donna del lago“ als Vorlage.

(4) Als sechstes Lied im von Schubert vertonten Teil der Erzählung wird es im Werksverzeichnis als Opus 52, Nr. 6 des Komponisten geführt.

(5) Achim Goeres weist auf die subversive Symbolik der „Winterreise“ hin und auf Schuberts Kontakte zu revolutionären Intellektuellen.

„Die Seele, die zum ewigen Leben aufbricht“

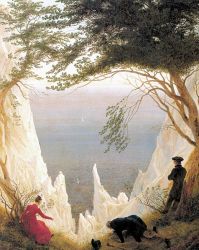

Caspar David Friedrichs Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ gilt als eines der Hauptwerke der deutschen Romantik.

Caspar David Friedrichs Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ gilt als eines der Hauptwerke der deutschen Romantik.

Dazu steht bei wikipedia: „Die mittlere, hagere Figur wird als Selbstportrait Caspar David Friedrichs gedeutet. Den Zylinder als Zeichen der Demut neben sich liegend sucht er Halt im Gras als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und richtet den Blick auf den sich vor ihm öffnenden Abgrund − den Abgrund des Todes.

Der zweite Mann mit verschränkten Armen rechts im Bild an den Strunk eines abgestorbenen Baumes gelehnt, blickt über den Abgrund hinweg in die Ferne und auf das Meer. Die beiden Segelboote auf dem Meer stehen als Symbol für die Seele, die zu ewigem Leben aufbricht.

Die Frauengestalt im roten Kleid links im Bild, meist als Friedrichs Gattin Caroline identifiziert, hält sich an einem beinahe verdorrten Strauch, nur die Zweige um ihr Gesicht herum sind belaubt. Mit ihrer rechten Hand deutet sie entweder auf den Abgrund oder auf die Blumen an seinem Rand. Im Gegensatz zu den beiden Männern, deren Blick auf den Abgrund oder in die Ferne gerichtet ist, kommuniziert sie mit den beiden anderen Figuren.

Im Gemälde versteckt sich eine Farbensymbolik in der Farbe der Kleidung der Figuren. Das Blau, Farbe des Glaubens, der mittleren Figur, das Rot, Farbe der Liebe, der linken Figur und das Grün, Farbe der Hoffnung, der rechten Figur lassen die Figuren auch als Verkörperungen der theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung deuten.“

Also, da muss man schon lange schauen, um bei dem Mann in der Mitte irgendetwas von Blau zu erkennen, ebensowenig wie das Grün der rechten Figur. Na ja, wenn man mit dem Segelboot auf dem Meer unterwegs ist, wie die Seele, die zum ewigen Leben aufbricht, dann ist das Wahrnehmungsvermögen anscheinend etwas getrübt.

Klerikale Kulturpiraterie

Ein anderes Beispiel betrifft eine Skulptur von Käthe Kollwitz im Innenraum des Gebäudes der Neuen Wache in Berlin. Häufig ist zu lesen: In der Neuen Wache befindet sich seit 1993 die von Harald Haacke auf rund 1,6 Meter Höhe vergrößerte Kopie der Skulptur „Mutter mit totem Sohn“ von Käthe Kollwitz, auch Pietà genannt. Vor der Skulptur ist der Schriftzug „Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“ in den Boden eingelassen.

Das „Museum am Dom Würzburg“ spinnt diesen Faden nicht nur weiter, sondern pointiert zudem: „Die Bezeichnung Pietà stammt von der Künstlerin selber.“

So direkt hat die Künstlerin das nun nicht gesagt. Käthe Kollwitz setzte sich immer wieder mit dem Tod ihres 1914 im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohnes Peter auseinander. 1937 findet sich an dessen Todestag ein Hinweis auf die Skulptur im Tagebuch der Künstlerin: „Ich arbeite an der kleinen Plastik, die hervorgegangen ist aus dem plastischen Versuch, den alten Menschen zu machen. Es ist nun so etwas wie eine Pietà geworden. Die Mutter sitzt und hat den toten Sohn zwischen ihren Knien im Schoß liegen. Es ist nicht mehr Schmerz, sondern Nachsinnen." (Tagebücher, 22. Oktober 1937).

So wird aus dem Titel „Mutter mit Sohn“ erst in einer Langfassung „Mutter mit totem Sohn“ in Klammern das (Pietà) angefügt und dann nur noch geschrieben: Die „Pieta“ von Käthe Kollwitz.

Da scheut sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland nicht in einem Beitrag über Trauernde Eltern – Schmerzvolle Pieta das Stichwort Pieta aufzugeifen. Dabei wird jedoch nicht auf die Pieta der christlichen Ikonographie Bezug genommen sondern zu der Plastik von Käthe Kollwitz geschrieben:

„Ihre ‚Pietà’ steht in der Neuen Wache in Berlin. An die trauernde Mutter Jesu erinnernd, birgt die Statue das Leid aller Mütter dieser Welt, die ihre Söhne durch menschliche Gewalt verloren haben.

„Das trauernde Elternpaar“ auf dem Soldatenfriedhof Vladslo in Belgien kniet: der Vater aufrecht, die Mutter in sich selbst versunken. Jahrzehntelang hat Käthe Kollwitz an diesem Entwurf gearbeitet, den Tod ihres Sohne Peter immer vor Augen. Mehrmals war sie selbst in Belgien – in unmittelbarer Nähe des Schlachtfeldes, auf dem er gefallen ist. So wie heute die beiden Statuen aufgestellt sind, blicken die verwaisten Eltern auf die Gräber, die der Krieg hinterlassen hat.

Anders die Pietà: Nur noch die Mutter ist zu sehen, sie birgt in ihrem Schoß das verstorbene Kind, als wolle sie es nachträglich vor der Gewalt dieses Welt schützen. In den Monaten vor Beginn des zweiten Weltkriegs ist dieser Entwurf entstanden, als sie selbst wegen des Ausstellungsverbot der Nationalsozialisten ihre Bilder anlässlich ihres 70. Geburtstages nur privat in ihrem Atelier ausstellen konnte.“

In der Ikonographie der Bildenden Kunst ist Pieta eindeutig auf eine bestimmte Darstellung bezogen: Die Darstellung Marias als Mater Dolorosa mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus.

Käthe Kollwitz: "Mutter mit Sohn" Michelangelo: "Pieta"

Käthe Kollwitz: "Mutter mit Sohn" Michelangelo: "Pieta"

Der Unterschied zwischen den beiden Darstellungen ist bereits auf den ersten Blick deutlich. Während in der Darstellung der Pieta der Leichnam dem Publikum in seiner ganzen Größe und Nacktheit offen präsentiert wird, liegt der getötete Sohn in der Plastik von Käthe Kollwitz nicht auf den Knien der Mutter, sondern er liegt wie kauernd zwischen den Beinen der Mutter, vor den Zuschauern geborgen. Da seine Beine so stark angezogen sind, dass er insgesamt von der Figur der Mutter umfangen wird, wirkt er eher wie ein Kind, das im Schoß der Mutter Schutz findet.

Christliche Interpreten sind geneigt, den Schmerz einer Mutter über ihren (im Krieg) getöteten Sohn unzutreffend als „Pieta“ zu verkürzen und dadurch mit der Grablegung ihres Messias vergleichbar zu machen.

Der Versuch der Kirche, das Werk der berühmten Künstlerin als christlich für sich zu vereinnahmen, zeigte sich beispielweise auch auf dem Evangelischen Kirchentag 2007 in der Ausstellung: „Käthe Kollwitz – Christliche Motive“. Mit der Erläuterung: In der Sonderausstellung steht vor allem der künstlerische Umgang mit Motiven wie Trauer, Geburt und Tod im Vordergrund.“ Als ob Trauer, Geburt und Tod eklusiv „christliche Motive“ seien.

Aber was religiös nicht passt, wird erst verbal umetikettiert und dann christlich instrumentalisiert.

Das hat eine lange Tradition und es waren nicht nur die Thingplätze der „heidnischen“ Germanen auf deren Stelle die christlichen Kirchen in Norddeutschland gesetzt wurden.

C.F.