"Inseln der zornigen Geister" – so nennen die Seeleute das südlichste Korallen-Archipel im Indischen Ozean, die Abrolhos vor der westaustralischen Küste. Tückische Riffe haben sie zum Schiffsfriedhof gemacht. Eines der ersten Opfer war 1629 die "Batavia", der Stolz der Holländischen Ostindien-Kompanie. Was sich nach der Strandung abspielte, gehört zu den Gruselstücken der Geschichte der Segelschifffahrt – die "Meuterei auf der Bounty" war ein Kinderspiel dagegen.

Seit sieben Monaten war die "Batavia" mit ihren Begleitschiffen unterwegs von Amsterdam nach Java. Die Flotte hatte das Kap der Guten Hoffnung bereits passiert, als im Süden des Indischen Ozeans ein Sturm aufkam. Nachdem er sich gelegt hatte, war die "Batavia" allein auf hoher See. Sieben Monate auf dem Meer – Zeit genug, um auch unter "normalen" Umständen Spannungen an Bord bis zum Siedepunkt kochen zu lassen. Auf der "Batavia" aber standen die Konstellationen von Anfang an auf Sturm. Kapitän des brandneuen Flagschiffs war der erfahrene Skipper Ariaen Jacobs – ein alter Intim-Feind des Flotten-Kommandeurs Francisco Pelsaert, der auf der "Batavia" mitfuhr. Beide standen im Dienst der auf ertragsreichen Handel ausgerichteten Holländischen Ostindien-Kompanie – und zwangsläufig hatte deshalb der Kaufmann Pelsaert das Sagen über den Seemann Jacobs.

Die Lage des Batavia-Wracks vor West-Australien - GoogleMap

Die Fahrt der "Batavia" wäre vielleicht dennoch planmäßig verlaufen – hätte es nicht zusätzliche Spannungen gegeben zwischen Pelsaert und dem Senior-Kaufmann Jeronimus Cornelis, der in der Hierarchie des frühen 17. Jahrhunderts unter ihm rangierte. Dieser hatte schon einige Ostindien-Fahrten hinter sich und war es leid, das große Geld in die Taschen anderer fließen zu sehen. Er erkannte die Spannungen zwischen Skipper Jacobs und Kommandeur Pelsaert und verstand es, sie sich für seine Pläne zunutze zu machen. Geld war die Triebfeder, mit der er einen Stamm von Meuterei-Willigen um sich scharte.

Die "Batavia" selbst war schon ein reicher Preis. Sie war das neueste und eleganteste Schiff der Holländischen Ostindien-Flotte: 45 m lang, 12 m breit und auch 12 m vom Kiel bis zum Deck, beladen mit über 600 Tonnen – 316 Seeleuten, Passagieren und Soldaten, 28 Kanonen, Weinen, Stoffen und Handelsgütern, zwölf mit Silbermünzen voll gestopften Kisten und einem Kästchen voller Juwelen. Das Schiff war doppelt so groß wie Blighs "Bounty" oder Cooks "Endeavour" – alles in allem von einem Wert, der für die Seeleute des Jahres 1629 unfassbar war.

Die Idee, Besitz von diesen Schätzen zu ergreifen, war allzu verlockend. Zumal es mit der "Batavia" allein ja nicht getan war: Hatte man sie erst einmal unter Kontrolle, konnte sie auf Kaperfahrt gehen. Unter der Flagge eines Kaufmanns konnte man sich den Schiffen der anderen Kompanien ungehindert nähern und reiche Beute machen. Im ungünstigsten Falle würde es ein Jahr dauern, bis die Nachricht davon nach Amsterdam drang und Gegenmaßnahmen getroffen werden konnten. Diesen Piratenträumen stand allerdings etwas im Wege: die Soldaten und Passagiere an Bord. Cornelis wusste die Lösung und fand unter den Mitverschwörern keinen Widerspruch: Erst Pelsaert vor aller Augen umbringen – und dann alle nicht benötigten Mitreisenden einfach ins Meer werfen!

"Batavias Friedhof" oder Beacon Island, wie die Insel heute heißt. Im Hintergrund das Camp und der Bootssteg des Westaustralischen Museums, Foto: © Archiv Debelius

Cornelis bereitete die offene Meuterei überlegt vor. Nachdem die "Batavia" nach dem Sturm außer Sichtweite der übrigen Schiffe war, begann er die Autorität des Kommandeurs auf vielfältige Weise zu untergraben. Eine mitreisende Dame, auf die Pelsaert ein Auge geworfen hatte, wurde nachts von den Meuterern ausgezogen und am ganzen Körper mit Pech beschmiert. Die gewünschte Reaktion trat ein: Obwohl Pelsaert niemandem etwas beweisen konnte, sperrte er einen Offizier ein, um ihn später zu bestrafen. Der kränkliche Kommandeur, der alles andere als ein Führungstyp war, wurde dadurch immer mehr isoliert und weitere Leute liefen zum intrigierenden Cornelis über.

Der Überfall

Weibbe Hayes' Festung beim Besuch des Autors 1983: Maureen nutzt den Windschutz und stillt ihr Baby, Foto: © Archiv Debelius

Es gab kein Anzeichen für die bevorstehende Katastrophe. Im Gegenteil: Es war eine trügerisch ruhige Nacht, als die "Batavia" auf Nordostkurs durch die langen Wellen des Indischen Ozeans glitt. "Alles klar", schrie der Mann vom Mast herunter, als der Skipper erschrocken nach vorne deutete, "es ist nur der Mondschein." Jacobs, der einem Fläschchen Rum schon reichlich zugesprochen hatte, beruhigte sich, obwohl der weiße Streifen am Horizont sehr ungewöhnlich war. Aber der zwischen den Wolkenfetzen immer wieder auftauchende Mond musste ihn wohl getäuscht haben.

Mit dem Wind im Rücken war auch keine Brandung zu hören, als die "Batavia" später mit einem mächtigen Schlag gestoppt wurde. Nach einem Moment schrecklicher Stille hörte Jacobs die Brecher der Brandung um sich herum. "Wir sind auf Grund, wir sind aufgelaufen," schrie er, als Kommandeur Pelsaert schon neben ihm stand. Wortlos starrte dieser ihn an und sagte nur: "Möge Gott Mitleid mit unseren Seelen haben!"

"Wo sind wir?" fragten am anderen Morgen die verängstigten Passagiere. Keiner wusste eine Antwort. Zwei kleine Inseln waren hinter dem Flachriff zu sehen. Mit jeder Welle schlug das Schiff gegen ein Korallenriff, das deutlich erkennbar war. Noch hoffte man, dass die "Batavia" nicht ernsthaft beschädigt war, denn Wasser war noch nicht eingedrungen. Zunächst wurden die schweren Kanonen über Bord geworfen, und als dies immer noch nichts half, wurde sogar der Hauptmast gefällt. Unglücklicherweise fiel er aber nicht über Bord, sondern belastete den Bug so stark, dass sich die "Batavia" langsam seitlich überneigte. Hysterie breitete sich aus. Die ersten Reisenden sprangen ins Wasser. Pelsaert ließ die Beiboote herab, doch in der Panik ging alles drunter und drüber: Männer kämpften um die besten Plätze in den Rettungsbooten, Frauen und Kinder wurden niedergerissen. Zwischen Schreien, Flüchen und Wehklagen schlugen die Wellen die bewegungsunfähige "Batavia" immer heftiger gegen das Riff.

Die Meuterer nutzten die Lage auf ihre Weise. Cornelis trug einen von Pelsaerts rotgestreiften Kommandeurs-Mänteln und räkelte sich in dessen prunkvollem Sessel. Um ihn herum war eine wilde Horde von Männern, die bereits die Weinkammern geplündert hatten und jetzt halbtrunken ihren Hassgefühlen gegenüber Pelsaert freien Lauf ließen. Als gegen Mittag die "Batavia" endgültig leck geschlagen wurde, verließen sie nur die unteren Räume, die unter Wasser standen, und zerstörten, was es noch zu zerstören gab. Sinnlos wurden im Rausch wertvolle Wasserfässer zerschlagen, und wie von Sinnen bewarfen sie sich gegenseitig mit Silbermünzen aus dem Schatz des Schiffes.

Der von Hayes gegrabene Brunnen aus 1629: Ohne Süßwasser hätte er Cornelis nicht widerstehen können, Foto: © Archiv Debelius

Pelsaert bekam von alledem nichts mehr mit, da er als Erster das gestrandete Schiff verlassen hatte. Während Frauen und Kinder im Flachriff auf dem Weg zur rettenden Insel ertranken, ließ er das größte Beiboot zurechtmachen, um damit in Richtung Java zu verschwinden. Mit 35 Gefolgsleuten und dem verhaßten Kapitän Jacobs verließ er noch am selben Tag die unbekannten Inseln und ließ 280 dem Verderben geweihte Menschen zurück.

Als die "Batavia" unter den heftigen Schlägen der anrollenden Brecher zerbrach, retteten sich auch Cornelis und die Meuterer schwimmend auf die nahe Insel. Von den Passagieren als Retter begrüßt, waren diese leichte Opfer für ihn und seine Männer. Schon jetzt war das Wasser knapp, und Bohrversuche im felsigen Untergrund waren vergeblich gewesen. Als auch auf der öden Nachbarinsel kein Wasser gefunden wurde, beauftragte Cornelis seine Gehilfen, alle Lebensmittel zu horten, die man aus dem Wrack und der See geborgen hatte.

Noch war es für die Meuterer zu früh, um ihre bösen Absichten umzusetzen. Denn es gab noch zu viele Soldaten, die der Handelsgesellschaft verdingt waren, als dass Cornelis mit dem harten Kern von etwa 20 Mann erfolgreich das Kommando an sich hätte reißen können. Auch gab es einen Soldaten namens Weibbe Hayes, der vielleicht ahnte, was Cornelis im Sinn führte. Und doch ließ auch er sich von Cornelis überlisten. Dieser schickte ihn mit einigen Soldaten zu einer weit entfernten Insel, um Wasser zu suchen. Mit leeren Fässern versehen wurden sie dort ausgesetzt. Cornelis war überzeugt, dass diese Gruppe sehr bald verdursten würde.

Aufgrund dieses Ankers wurden die Reste der Batavia vor Beacon Island in den Abrolhos-Inseln entdeckt, Foto: © Archiv Debelius

Das Gemetzel begann

Und dann begann die Metzelei. Geschickt hatten die Meuterer alle Waffen an sich gebracht – und schlachteten damit regelrecht die Menschen ab. An ein Entkommen war auf der nur fußballplatzgroßen Insel nicht zu denken. Mit Entermessern wurden Frauen und Kinder enthauptet und die stärksten Männer nachts überrascht. Die Mörder machten keinen Halt vor der Familie des Priesters oder den hochgestellten Persönlichkeiten Amsterdams unter den geretteten Passagieren. Wie besessen wüteten sie unter Cornelis’ Anleitung. Eine Gruppe Menschen, die mit einem selbstgebauten Floß zu den Soldaten um Hayes auf die Nachbarinsel flüchten wollte, wurde von den Meuterern überrascht. Kinder und Frauen wurden ertränkt, aber dennoch gelang einigen Männern die Flucht.

Während des Gemetzels gab Hayes Rauchzeichen, dass er Wasser gefunden habe. Entsetzt stellte er dies ein, als er von den ankommenden Flüchtenden die Schreckenstaten der Meuterer erfuhr. Sie wurden überliefert von Frauen, die dem Tod nur dadurch entgangen waren, dass sie sich den Mördern zu Willen gaben.

Cornelis allerdings hatte Hayes unterschätzt. Nachdem dieser zunächst tatsächlich kein Wasser auf der weit entfernten Nachbarinsel gefunden hatte, wanderte er bei Ebbe mit seinen Soldaten zur nahen Nebeninsel und wurde dort fündig. Selbst schon ausgelaugt, erfrischten sie sich an dem göttlichen Nass und waren bald in der Lage, kleine Wallabi-Känguruhs zu fangen, die nur auf dieser Insel lebten. Zwischen den kurz gewachsenen Büschen fanden sie auch ein paar Vogeleier. Kurz: Ihr Überleben war gesichert.

Der Retter Hayes

Sein Organisationstalent machte Hayes später berühmt: Aus Wrackteilen bauten er und seine Getreuen Waffen, errichteten ein Fort und stellten sich mit Wachen rund um die Uhr auf einen Angriff der Meuterer ein. Es dauerte über einen Monat, bis die erste Attacke kam. Cornelis’ Leute kamen mit zwei Booten und nahmen an, die Verteidiger seien hilflos und halb verhungert. Überrascht von dem Widerstand zogen sie sich aber schnell zurück, um Cornelis zu berichten.

Als das Wrack der Batavia 1963 endlich gefunden wurde, grub man noch viele Silbermünzen aus, Foto: © Archiv Debelius

Hayes war schlau genug gewesen, die wahre Stärke seiner Truppe nicht zu zeigen. Innerhalb einer Woche kam dann der eigentliche Angriff. Hayes hatte geschickt einen Hinterhalt vorbereitet, und mit Steinen und morgensternähnlichen Geräten wurde Cornelis tatsächlich zum Rückzug gezwungen.

Dort auf "Batavias Friedhof” – so hatten die Meuterer die Insel genannt – war nichts mehr totzuschlagen und in langen Saufgelagen malten sie sich nach den beiden Niederlagen gegenseitig aus, wie man Weibbe Hayes umbringen werde. Cornelis hatte bald einen neuen Plan: Mit Musketen bewaffnet, die man eigentlich für das Kapern des nach Pelsaerts Flucht erwarteten Rettungsschiffes aufgehoben hatte, sollte Hayes bezwungen werden. In einem freundlichen Brief an ihn schlug Cornelis listig den Tausch von Kleidung, Wein und Lebensmitteln gegen das in Hayes Besitz befindliche Boot vor. Cornelis Absicht: Hayes sollte die Gelegenheit genommen werden, mit ihm das Rettungsschiff, mit dessen Ankunft bald gerechnet wurde, zu warnen. Darüber hinaus wollte man mit Geld während der Verhandlungen Hayes’ Mitkämpfer abwerben.

Hayes ging zum Schein auf das Angebot ein. Cornelis machte jedoch den Fehler, selbst die Verhandlung zu führen, weil er sich der Macht der Musketen sicher war. Doch bevor diese eingesetzt werden konnten, waren alle Führer der Meuterer überwältigt und wurden bis auf Cornelis getötet. Seine anderen Gefolgsleute hatten sich nur auf Musketenschussweite an Hayes Truppe herangewagt. Weil diese dann doch nicht funktionierten, flüchteten sie, als sie die Gefangennahme von Cornelis erkannten.

Zwei Wochen brauchte das Dutzend geflüchteter Männer, um sich von diesem Schlag zu erholen, sich unter einem neuen Führer wieder zu formieren und mit jetzt einsatzfähigen Musketen zur Entscheidungsschlacht nach Hayes Insel überzusetzen. Der altgediente Soldat Hayes hatte die Vorbereitungen dieser Mörder auf ihrer winzigen Insel beobachtet und wusste, dass er und seine Männer gegen die Gewehre keine Chance hatten.

Doch es kam anders …

Pelsaert hätte sich für seine Rückkehr keinen dramatischeren Augenblick als diesen Morgen des 17. September 1629 aussuchen können. Nachdem er zehn Wochen zuvor das gestrandete Schiff und die ihm anvertrauten Menschen im Stich gelassen hatte, war er im Rettungsboot an der unzugänglichen Steilküste Australiens nach Norden gefahren. Am 7. Juli hatten sie das holländische Handelszentrum Batavia, das heutige Jakarta, erreicht. Zwei Monate hatte schließlich Pelsaert gebraucht, bis er mit der "Sardam” die Inselgruppe wiedergefunden hatte, die der "Batavia” zum Verhängnis geworden war.

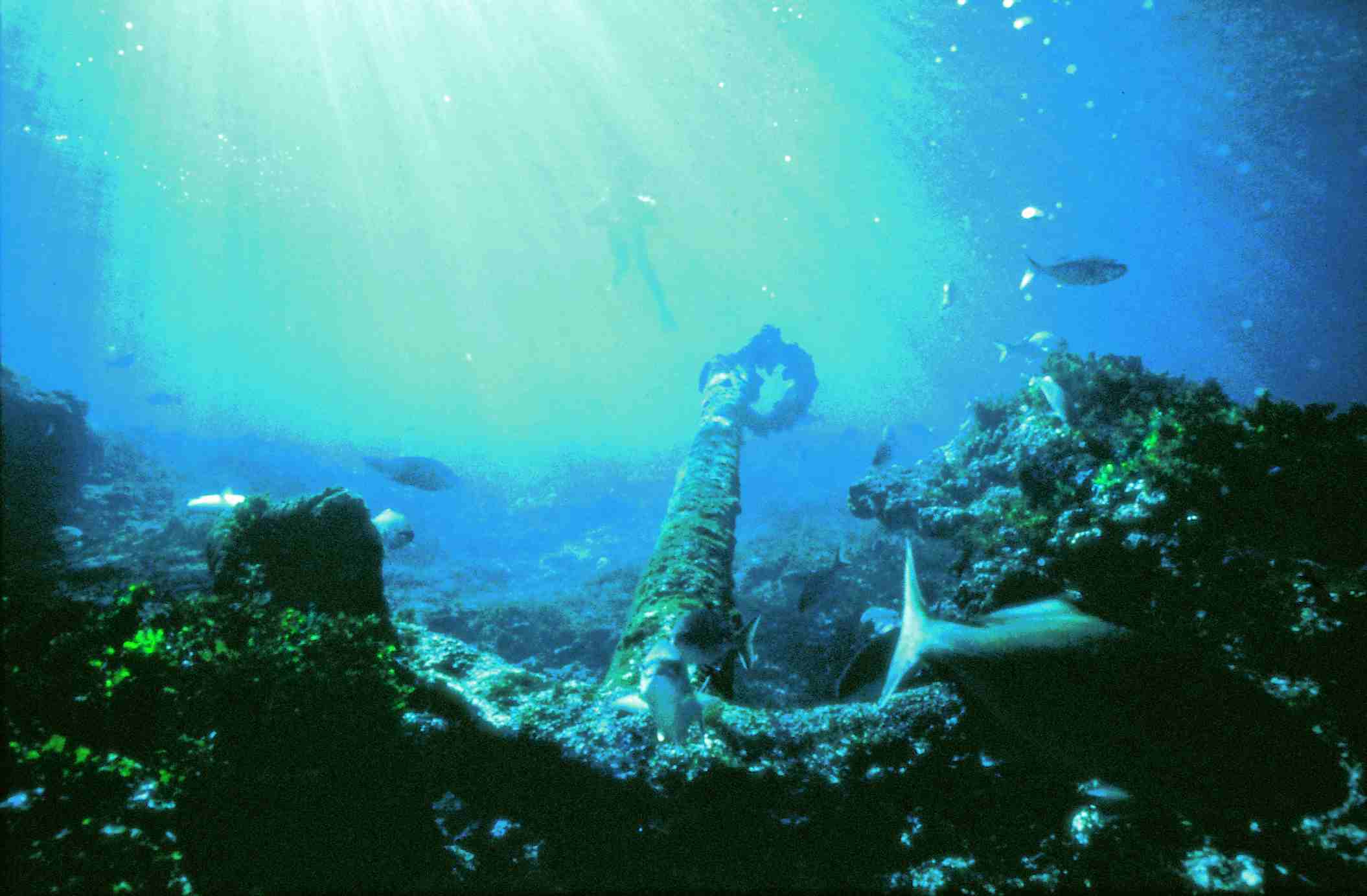

Der Autor klammert sich in der Dünung an einer überwachsene Kanone der Batavia, Foto: © Archiv Debelius

Als er sie an jenem 17. September 1629 endlich erreichte, hatte niemand an Bord eine Ahnung davon, welche Tragödie sich inzwischen auf den winzigen Inseln abgespielt hatte. Von den zurückgelassenen 280 Menschen lebten keine 80 mehr: 47 bei Hayes sowie das letzte Dutzend Meuterer mit rund 20 Frauen, die sie sich als Gefangene zu ihrem Vergnügen hielten. Über 125 Männer, Frauen und Kinder waren mit Schwertern, Messern, Äxten und Keulen hingemetzelt worden.

Der 17. September 1629

Als die Meuterer auf ihrem Weg zu Hayes’ Insel die "Sardam” sichteten, änderten sie sofort den Kurs, um das Rettungsschiff zu kapern. Aber Hayes war schneller. Im letzten Augenblick konnte er Pelsaert warnen. Die Meuterer und Mörder wurden an Bord der "Sardam" gelassen – und starrten in die Mündungen von Gewehren und einer Kanone. Sie gaben widerstandslos auf.

Während Pelsaerts Männer von der Schätzen der "Batavia” bargen, was noch erreichbar und brauchbar war, hielt Pelsaert Standgericht. Die Anführer der Meuterer und ihre "eifrigsten” Gefolgsleute, die bis zu 18 Morde zugaben, wurden am 2. Oktober gehenkt, nachdem ihnen zuvor die rechte Hand abgeschlagen worden war. Die Galgen waren aus dem Holz des Wracks der "Batavia” über den von Pelsaerts Leuten ausgeschachteten Massengräbern der Cornelis-Opfer errichtet worden. Die Geschichte der "Batavia” aber geriet in Vergessenheit – über 200 Jahre lang.

Das Wrack der "Batavia"

Erste Versuche, das Wrack zu finden, wurden schon Ende des 19.Jahrhunderts unternommen – aber so präzise Pelsaert die grausamen Vorgänge auf den Inseln in seinem Tagebuch geschildert hat: Die genaue Lage des Wracks hat er nicht vermerkt. Fest stand nur, dass die "Batavia” an einer inzwischen "Abrolhos” genannten Inselgruppe gestrandet war. Bis zum Jahr 1963. Der australische Journalist Hugh Edwards hatte fünf Jahre lang alle Quellen studiert. Zweierlei brachte ihn schließlich auf die richtige Spur: So hatte sich bis dato die Suche nach dem Wrack auf die südliche Abrolhos-Gruppe konzentriert, weil dort eine Insel den Namen Pelsaert trug. So intensiv war dort schon gesucht worden, dass, hätte die "Batavia” dort ihr Grab gefunden, das Wrack längst entdeckt worden wäre. Der zweite Punkt: Auf den Wallabi-Inseln im Norden des Archipels waren immer wieder Skelette gefunden worden.

Ruderbarsche nutzen unsere Münzsuche nach Nahrung aus dem Meeresboden, Foto: © Archiv Debelius

Nachdem klar war, wo man nach dem Wrack suchen musste, gab es ein neues Problem: Das südlichste Korallenriff des Indischen Ozeans um die Inselgruppe "Abrolhos" stand seit einigen Jahren unter Naturschutz. Nur Langustenfischer durften jedes Jahr dort drei Monate lang auf Jagd gehen. Erst 1963 wurde ihnen von den Behörden erlaubt, für ihre Arbeit feste Camps auf den Inseln zu errichten. Wegen der ständig wehenden starken Winde mussten sie die Hütten tief im Korallengrund verankern. Dabei fanden sie auf Beacon Island Skelette mit Dolchen im Rücken und ein Grab voller menschlicher Schädel. "Batavias Friedhof”, wie Cornelis die Insel seiner Schandtaten genannt hatte, war endlich gefunden.

Der letzte Beweis allerdings ließ noch einige Monate auf sich warten. Der von den Langustenfängern informierte Hugh Edwards fand schließlich mit befreundeten Tauchern beim gezielten Absuchen der Außenriffkante von Beacon Island den aus den Korallen herausragenden Anker – und befreiten in nur 7 m Tiefe einige Kanonen von derem 300-jährigen Bewuchs. Sie trugen das Zeichen der "Batavia”. Die Experten des Westaustralischen Museums übernahmen mit Unterstützung von Edwards und seinen Freunden die Bergung der "Batavia”. Mit vorsichtigen Sprengungen mussten riesige Korallenberge entfernt werden, die die Hauptteile des Wracks überwuchert hatten. Spanten und Planken aus baltischer Eiche hatten sich gut erhalten. Anfang der 1970er Jahre – das Tauchen in dieser Wind-und-Wetter-Gegend war immer nur an wenigen Sommertagen möglich – wurde dann mit Hilfe von Sauggeräten auch der größte Teil der Silbermünzen geborgen, die für die Besatzung der "Sardam” unerreichbar gewesen war. Fundstücke aus dem Wrack – Münzen, Waffen, Gerätschaften – können heute im Museum in Perth-Freemantle besichtigt werden.

Post Scriptum

Diese Geschichte entstammt – wesentlich gekürzt – dem Taschenbuch ISLANDS OF ANGRY GHOSTS von Hugh Edwards, das mir mein Freund Gerry Allen auf der Fahrt von Perth nach Geraldton in die Hand drückt: "Damit du verstehst, von welch historischem Boden aus wir bald tauchen werden".

Dr. Gerald Allen war der Kurator für Fische am Westaustralischen Museum in Perth und lud mich 1983 ein, mit seiner Crew auf den Abrolhos-Inseln vor der westaustralischen Küste "Fische zu sammeln". Als wir dann zur nördlich von Perth gelegenen Stadt Geraldton mit dem Museums-LKW (Kompressor, Flaschen, Sammelgeräte und Verpflegung mußten mitgenommen werden) starteten, kannte ich weder das Schiff Batavia noch dessen Schicksal. Jerry hatte die Überfahrt zu dem Museums-Camp auf Beacon Island mit einem Langustenfänger arrangiert, der schon im Hafen von Geraldton auf die Museums-Truppe mit dem Germanen wartete. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an Einzelheiten dieser Fahrt erinnern, weil ich völlig gefesselt das Buch über die Batavia verschlang. Vielleicht bekam ich ja die Chance, 20 Jahre nach seiner Entdeckung am Batavia-Wrack zu tauchen?

Streifen-Doktorfische sind an den losgerissenen Algen interessiert, Foto: © Archiv Debelius

Welch ein Glück, dass das Camp der Museums-Wrackforscher, genau vor 20 Jahren erbaut, im wesentlichen intakt war. Denn trotz der besten Jahreszeit im Januar (australischer Sommer) bliesen die Winde über die flache Insel, dass man sich manchmal dagegen stemmen mußte. Wir tauchten nur von einem mitgebrachten kleinen Museums-Dhingi aus Blech und hatten immer die Sorge, dass der Wind das Bötchen und seinen Anker wegreissen könnte.

Zu den Tauchplätzen mußten wir rudern, weil der mitgebrachte Außenborder nicht funktionierte. Niemand lebte hier draußen und Hilfe war nur vom Festland per Funk möglich. Geschockt wurde ich gleich am 1.Tauchtag: Während die Museums-Crew von 4 Mann noch an den Behausungen werkelte und die Mitbringsel sortierte, wollten Gerry, Roger und ich unbedingt ins Wasser. Als wir rückwärts vom Dhingi abtauchten, wußte jeder, was an diesem Riff zu tun war: Roger und ich schwammen in verschiedene Richtungen, um zu fotografieren, während Gerry mit seinen Werkzeugen Fische fürs Museum sammelte. Ich blieb eine Weile in der Nähe des Ankers, um zu sehen ob er hielt. Jede Menge mir unbekannter Fische lockten bei klarer Sicht und so driftete ich langsam davon. Nach 40 Minuten war dann Treffpunkt am Anker in 20 m Tiefe ausgemacht: Verwundert registrierte ich Gerrys verstreut im Riff liegende Netze, Harpune und Fangkörbe. Von ihm keine Spur. Sorgenvoll stieg ich auf und fand Gerry im Boot, wie er sich übergab. Als es aus ihm herausbrach "Helmut, I almost died" wurde mir ganz anders. Bis Roger nach einer Viertelstunde auftauchte, erzählte er dann, wie nach der Hälfte des Tauchgangs sein funkelnagelneuer Automat in etwa 30 m Tiefe versagte, gerade nachdem er ausgeatmet hatte. Nur mit letzter Anstrengung und dank seines austrainierten Körpers als Hobby-Radrennfahrer hatte er es bis zum Dhingi geschafft. Das fing ja gut an.

Ich hatte mir vorgenommen, die Arbeit der Langustenfänger auf der Nachbarinsel über und unter Wasser zu dokumentieren, aber auch sonst war keine Langeweile angesagt, während die Museumsleute die Abrolhos-Fische sammelten. Man brauchte nur etwas im Korallengrus von Beacon Island zu graben und fand schon Skelett-Teile aus der Batavia-Zeit. Die Geister der Ermordeten ließen wir aber nicht in unser Camp, dafür sorgte schon der gute australische Rotwein. Gern hätte ich die Insel von Weibbe Hayes besucht, aber welch eine Entfernung, mit unserem Dhingi dahin zu rudern geschweige denn zu schwimmen!

Der Zufall hilft: Eines Nachmittags komme ich vom Tauchen zurück und sehe am Beacon-Steg eine Motoryacht befestigt. Mit Erstaunen registriere ich die schwarz-rot-goldene Färbung des schicken Bootes. Der Skipper ist im Gespräch mit unserem Kompressor-Mann und ich höre dessen harten Akzent. Ist mein Englisch nicht ähnlich? Wir stellen uns vor, aber als er erklären will, was er hier mit Frau und Baby fernab der Küste zu suchen hat, und warum sein Boot so seltsam bemalt ist, frage ich ihn einfach, ob er Deutscher ist. Seine Augen leuchten ob der heimischen Laute und er umarmt mich gerührt. Abends erzählt er bei einigen vortrefflichen Flaschen Wein aus seinem Kühlfach den staunenden Museumsleuten seinen abenteuerlichen Werdegang in Downunder: Seitdem er vor 12 Jahren vom Niederrhein ausgewandert ist, hat er hier schon einige "Berufe" ausgeübt: Opal-Gräber, Känguruh und Kaninchen-Jäger, aber richtiges Geld hat er schließlich mit Neon-Werbung gemacht(!). Man glaubt’s ihm, wenn man die Yacht sieht. Jetzt sei er auf seiner Hochzeitsreise und wolle seiner australischen Frau Maureen ihre Heimat aus anderer Perspektive zeigen. Das Baby sei ein Vorhochzeits-Erlebnis.

Buckelschnapper in dieser Menge findet man selten, Foto: © Archiv Debelius

Alles paßt: Wolf (von Wolfram) ist Taucher und fragt, ob wir seine an Bord befindlichen Flaschen füllen könnten. Wird gemacht und so schippert er uns jetzt elegant zu den benachbarten Inseln und schaut uns zunächst bei der Arbeit unter Wasser zu. Dank seiner Hilfe finde ich einige Tage später die Abwehr-Befestigungen der Soldaten um Weibbe Hayes und auch den lebensrettenden Brunnen für die Batavia-Retter. Sogar ein paar seltene, kleingewachsene Wallabi-Känguruhs hüpfen auf der trostlosen Nachbarinsel von Beacon Island umher. Es scheint mir, als hätte sich hier seit 300 Jahren nichts verändert. Von den Langustenfängern werden wir im Tausch für ein paar Flaschen Bier dauernd mit leckeren Krebsen versorgt. Uns geht’s eigentlich auf "Batavia’s Graveyard" nicht schlecht.

Aber schon bald wurde die Idylle getrübt: Wolf fragte mich, ob ich nicht mal ein Unterwasser-Hochzeitsfoto von ihm und seiner jungen Frau machen könne. Sie sei zwar Anfängerin, aber er habe eine wunderschöne Höhle gefüllt mit Rotfeuerfischen in ruhigem Wasser entdeckt, die eine tolle Kulisse wäre. Der Hinweis auf Champagner am Abend ließen Roger und mich die O-Ringe der UW-Gehäuse noch schneller schmieren. In einem schmucken Tauchanzug sah Maureen hübsch aus, als Wolf seine Frau nach dem Abtauchen von seiner Yacht ans Händchen nahm und in Richtung Höhle zog. Keine Strömung, kaum Dünung, alles erschien einfach. Es war eher ein weiter Überhang, unter dem sich tatsächlich zwei Dutzend Rotfeuerfische tummelten, einige schwammen sogar kopfüber unter der Decke. Dabei fiel genug Licht unter den Überhang, um die Szene gut zu überblicken. Man merkte aber Maureen ihre Unsicherheit an, als er sie in das Zwielicht dirigierte. Roger und ich waren mit unseren Weitwinkel-Objektiven bereit. Plötzlich schlug sie um sich und ich sah, wie Blut aus einem Arm schoß: Sie hatte sich durch eine ungeschickte Tarier-Bewegung an der giftigen Rückenflosse eines Feuerfisches verletzt!

Das "schwarze" Blut war hier in 10 m Tiefe deutlich zu sehen und ich erkannte an ihren Augen, dass Schmerz eingesetzt hatte. Zum Glück war das Boot nicht weit geankert und hastig schwammen wir zurück. Gerry war im Camp und wurde von mir über Funk informiert. Als wir Wolfs kraftloser Frau an der Leiter aufs Boot halfen, schrie sie schon vor Schmerz. Gerry hatte heißes Wasser vorbereitet und man kann sich ausmalen, wie sie weinte, als er ihren Arm 20 Minuten später ohne Erbarmen ins heiße Wasser steckte. Das einzig probate Mittel gegen das Gift eines Skorpionsfisches, zu denen die Feuerfische gehören! Gerry hatte diese Prozedur schon zweimal mit Erfolg über sich selbst ergehen lassen müssen. Wolfram war schweißgebadet und faselte plötzlich in deutsch von der Herzschwäche seiner Frau. Jetzt wurde uns allen Bange und Gerry orderte per Funk sogleich einen Hubschrauber von Geraldton, um sie in ärztliche Obhut in die dortige Klinik zu fliegen. Der konnte aber auf Beacon nicht landen und so mußten wir sie mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Langustenfängerinsel bringen: Im Nachhinein die beste Entscheidung, wie ich später von Wolfram bei einem Deutschland-Besuch erfuhr, denn ohne ein Antiserum hätte Maureen laut Auskunft der Ärzte die Feuerfisch-Vergiftung wegen ihres kranken Herzens nicht überlebt.

Wir sind für die letzte Woche unserer Abrolhos-Expedition wieder auf das Blechboot angewiesen, dessen Außenborder dank der Langustenfänger repariert worden ist. Natürlich möchte ich an den Überresten der Batavia tauchen und zum Glück kennt Clay von der Museums-Crew deren Lage am Außenriff, weil er damals beim Bergen des Wracks schon mitgearbeitet hat. Allerdings warnt er vor der heftigen Dünung, die auch bei bestem Wetter dort im Flachwasser herrsche. Wir kreisen am Außenriff umher, denn der Batavia-Anker, der zum Fund des Wracks führte, ist längst geborgen. Schließlich ankern wir und tauchen in Reihe Richtung Insel. Zwar ist es heute windstill und die Wasseroberfläche ziemlich glatt, aber unter Wasser schiebt die Dünung uns gegen das Ufer und zieht uns im Takt wieder ans Riff. Clay taucht vor den anderen, reißt Algen aus dem Grund und hat nach 5 Minuten in 7 m Tiefe eine riesige Kanone gefunden. Man muß schon genau hinschauen, um weitere Wrackteile zu finden, denn das Museum hat vor 20 Jahren "gut aufgeräumt". Aber ich finde noch eine zweite, kleine Kanone, befreie sie vom Wuchs und mache ein paar Fotos. Viele Holzteile der Batavia sind fest mit dem Riff "verbacken". Clay und seine Leute wühlen wie besessen und finden alsbald korrodierte Silbermünzen. Natürlich vergesse ich alles andere und wühle mit. Ein Jugendtraum wird war: Schatzsuche im Riff!

Weißkehl-Doktorfische sind ein Augenschmaus für Taucher, Foto: © Archiv Debelius

2 Kommentare

Kommentare

René am Permanenter Link

Sehr cool. Erst eine fesselnde historische Erzählung, gefolgt von einem nicht minder aufregenden persönlichen Erlebnisbericht.

Rudi Knoth am Permanenter Link

Ihrer Darstellung des Kommandanten Pelsaert muss ich leider widersprechen. Nach Ihrer Darstellung hat sich dieser Mann einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Überlebenden zu kümmern.