„Die Seele, die zum ewigen Leben aufbricht“

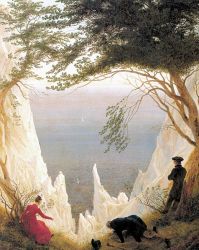

Caspar David Friedrichs Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ gilt als eines der Hauptwerke der deutschen Romantik.

Caspar David Friedrichs Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ gilt als eines der Hauptwerke der deutschen Romantik.

Dazu steht bei wikipedia: „Die mittlere, hagere Figur wird als Selbstportrait Caspar David Friedrichs gedeutet. Den Zylinder als Zeichen der Demut neben sich liegend sucht er Halt im Gras als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und richtet den Blick auf den sich vor ihm öffnenden Abgrund − den Abgrund des Todes.

Der zweite Mann mit verschränkten Armen rechts im Bild an den Strunk eines abgestorbenen Baumes gelehnt, blickt über den Abgrund hinweg in die Ferne und auf das Meer. Die beiden Segelboote auf dem Meer stehen als Symbol für die Seele, die zu ewigem Leben aufbricht.

Die Frauengestalt im roten Kleid links im Bild, meist als Friedrichs Gattin Caroline identifiziert, hält sich an einem beinahe verdorrten Strauch, nur die Zweige um ihr Gesicht herum sind belaubt. Mit ihrer rechten Hand deutet sie entweder auf den Abgrund oder auf die Blumen an seinem Rand. Im Gegensatz zu den beiden Männern, deren Blick auf den Abgrund oder in die Ferne gerichtet ist, kommuniziert sie mit den beiden anderen Figuren.

Im Gemälde versteckt sich eine Farbensymbolik in der Farbe der Kleidung der Figuren. Das Blau, Farbe des Glaubens, der mittleren Figur, das Rot, Farbe der Liebe, der linken Figur und das Grün, Farbe der Hoffnung, der rechten Figur lassen die Figuren auch als Verkörperungen der theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung deuten.“

Also, da muss man schon lange schauen, um bei dem Mann in der Mitte irgendetwas von Blau zu erkennen, ebensowenig wie das Grün der rechten Figur. Na ja, wenn man mit dem Segelboot auf dem Meer unterwegs ist, wie die Seele, die zum ewigen Leben aufbricht, dann ist das Wahrnehmungsvermögen anscheinend etwas getrübt.

Klerikale Kulturpiraterie

Ein anderes Beispiel betrifft eine Skulptur von Käthe Kollwitz im Innenraum des Gebäudes der Neuen Wache in Berlin. Häufig ist zu lesen: In der Neuen Wache befindet sich seit 1993 die von Harald Haacke auf rund 1,6 Meter Höhe vergrößerte Kopie der Skulptur „Mutter mit totem Sohn“ von Käthe Kollwitz, auch Pietà genannt. Vor der Skulptur ist der Schriftzug „Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“ in den Boden eingelassen.

Das „Museum am Dom Würzburg“ spinnt diesen Faden nicht nur weiter, sondern pointiert zudem: „Die Bezeichnung Pietà stammt von der Künstlerin selber.“

So direkt hat die Künstlerin das nun nicht gesagt. Käthe Kollwitz setzte sich immer wieder mit dem Tod ihres 1914 im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohnes Peter auseinander. 1937 findet sich an dessen Todestag ein Hinweis auf die Skulptur im Tagebuch der Künstlerin: „Ich arbeite an der kleinen Plastik, die hervorgegangen ist aus dem plastischen Versuch, den alten Menschen zu machen. Es ist nun so etwas wie eine Pietà geworden. Die Mutter sitzt und hat den toten Sohn zwischen ihren Knien im Schoß liegen. Es ist nicht mehr Schmerz, sondern Nachsinnen." (Tagebücher, 22. Oktober 1937).

So wird aus dem Titel „Mutter mit Sohn“ erst in einer Langfassung „Mutter mit totem Sohn“ in Klammern das (Pietà) angefügt und dann nur noch geschrieben: Die „Pieta“ von Käthe Kollwitz.

Da scheut sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland nicht in einem Beitrag über Trauernde Eltern – Schmerzvolle Pieta das Stichwort Pieta aufzugeifen. Dabei wird jedoch nicht auf die Pieta der christlichen Ikonographie Bezug genommen sondern zu der Plastik von Käthe Kollwitz geschrieben:

„Ihre ‚Pietà’ steht in der Neuen Wache in Berlin. An die trauernde Mutter Jesu erinnernd, birgt die Statue das Leid aller Mütter dieser Welt, die ihre Söhne durch menschliche Gewalt verloren haben.

„Das trauernde Elternpaar“ auf dem Soldatenfriedhof Vladslo in Belgien kniet: der Vater aufrecht, die Mutter in sich selbst versunken. Jahrzehntelang hat Käthe Kollwitz an diesem Entwurf gearbeitet, den Tod ihres Sohne Peter immer vor Augen. Mehrmals war sie selbst in Belgien – in unmittelbarer Nähe des Schlachtfeldes, auf dem er gefallen ist. So wie heute die beiden Statuen aufgestellt sind, blicken die verwaisten Eltern auf die Gräber, die der Krieg hinterlassen hat.

Anders die Pietà: Nur noch die Mutter ist zu sehen, sie birgt in ihrem Schoß das verstorbene Kind, als wolle sie es nachträglich vor der Gewalt dieses Welt schützen. In den Monaten vor Beginn des zweiten Weltkriegs ist dieser Entwurf entstanden, als sie selbst wegen des Ausstellungsverbot der Nationalsozialisten ihre Bilder anlässlich ihres 70. Geburtstages nur privat in ihrem Atelier ausstellen konnte.“

In der Ikonographie der Bildenden Kunst ist Pieta eindeutig auf eine bestimmte Darstellung bezogen: Die Darstellung Marias als Mater Dolorosa mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus.

Käthe Kollwitz: "Mutter mit Sohn" Michelangelo: "Pieta"

Käthe Kollwitz: "Mutter mit Sohn" Michelangelo: "Pieta"

Der Unterschied zwischen den beiden Darstellungen ist bereits auf den ersten Blick deutlich. Während in der Darstellung der Pieta der Leichnam dem Publikum in seiner ganzen Größe und Nacktheit offen präsentiert wird, liegt der getötete Sohn in der Plastik von Käthe Kollwitz nicht auf den Knien der Mutter, sondern er liegt wie kauernd zwischen den Beinen der Mutter, vor den Zuschauern geborgen. Da seine Beine so stark angezogen sind, dass er insgesamt von der Figur der Mutter umfangen wird, wirkt er eher wie ein Kind, das im Schoß der Mutter Schutz findet.

Christliche Interpreten sind geneigt, den Schmerz einer Mutter über ihren (im Krieg) getöteten Sohn unzutreffend als „Pieta“ zu verkürzen und dadurch mit der Grablegung ihres Messias vergleichbar zu machen.

Der Versuch der Kirche, das Werk der berühmten Künstlerin als christlich für sich zu vereinnahmen, zeigte sich beispielweise auch auf dem Evangelischen Kirchentag 2007 in der Ausstellung: „Käthe Kollwitz – Christliche Motive“. Mit der Erläuterung: In der Sonderausstellung steht vor allem der künstlerische Umgang mit Motiven wie Trauer, Geburt und Tod im Vordergrund.“ Als ob Trauer, Geburt und Tod eklusiv „christliche Motive“ seien.

Aber was religiös nicht passt, wird erst verbal umetikettiert und dann christlich instrumentalisiert.

Das hat eine lange Tradition und es waren nicht nur die Thingplätze der „heidnischen“ Germanen auf deren Stelle die christlichen Kirchen in Norddeutschland gesetzt wurden.

C.F.