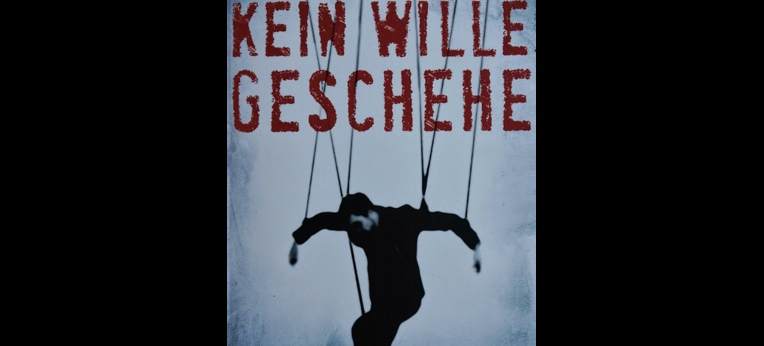

(hpd) Im ersten Teil seiner Replik auf Andreas Müller erläuterte Michael Schmidt-Salomon, warum er kein Inkompatibilist ist und bewusste Denkakte von entscheidender Bedeutung sind. In diesem zweiten Teil erklärt er, was man sinnvollerweise unter dem schillernden Begriff „Emergenz“ verstehen sollte, warum Leben tatsächlich mehr ist als bloße Physik und warum Mr. Data trotzdem nicht befürchten muss, in der „Schrottpresse“ zu landen.

Als ich am Manuskript von „Jenseits von Gut und Böse“ arbeitete, entschloss ich mich dazu, auf das ungemein komplexe Thema „Emergenz“ nicht explizit einzugehen. Schließlich war das Buch für eine breitere Leserschaft gedacht, sollte trotz seiner Informationsdichte möglichst unterhaltsam sein und auf keinen Fall bei der Lektüre Hirnkrämpfe verursachen. Wie ich nun, auch dank der Kritik von Andreas Müller, feststellen muss, war das Ausklammern der Frage „Was ist Emergenz?“ offenbar eine Fehlentscheidung. Denn ohne ein gewisses Grundverständnis von Emergenz lässt sich schwerlich nachvollziehen, warum das „Eigennutz-Prinzip“ ein „Naturgesetz des Lebens“ sein soll oder warum ich „Kultur“ als den entscheidenden „4. Akt der Evolution“ darstelle.

Möglicherweise werde ich irgendwann einmal die Zeit finden, das Emergenz- und Reduktionismus-Problem in einer gesonderten Veröffentlichung ausführlicher zu behandeln. Hier möchte ich aber zumindest andeuten, in welche Richtung eine Lösung dieses Problems gehen könnte. Dies ist deshalb vonnöten, da ein Teil der Missverständnisse in AMs Text damit zusammenhängt, dass wir das Wesen und die Bedeutung emergenter Prozesse bislang nur unzureichend begriffen haben. (Die nachfolgenden Ausführungen sind aufgrund der Komplexität des Problems einigermaßen schwierig zu lesen, obwohl ich mich redlich bemüht habe, die Argumentation möglichst einfach zu gestalten. Leider fand ich keinen Weg, den Text noch verständlicher zu formulieren.)

Gibt es ein „Naturgesetz des Lebens“?

Im zweiten Teil seiner Artikel-Serie schreibt Andreas Müller, dass ein „Naturgesetz des Lebens“ gar nicht existiere. Warum nicht? AM erläutert: „Naturgesetze werden alternativ als ‚Physikalische Gesetze’ bezeichnet, aber Schmidt-Salomon behauptet ja gerade, dass sich dieses Eigennutz-Prinzip wohl nicht auf die Physik reduzieren lasse. Mit dem Fatalismus und der Willensfreiheit hat das alles mal wieder gar nichts zu tun.“ Als Beleg für seine Behauptung, dass Naturgesetze „Physikalische Gesetze“ seien und somit biologische Prinzipien keinen Gesetzesstatus besäßen, greift Andreas Müller auf einen Wikipedia-Artikel zurück, was wohl ohnehin kaum die zuverlässigste Quelle für ein derart apodiktisches Urteil sein dürfte.

Doch akzeptieren wir spaßeshalber einmal die vermeintliche Autorität von Wikipedia. Wenn wir dies tun, so stellen wir fest, dass in dem von AM zitierten Artikel unter den Beispielen für Naturgesetze u.a. auch die „Natürliche Selektion“ aufgeführt wird, was die Bezeichnung „Physikalische Gesetze“ stark relativiert. Mehr noch: „Natürliche Selektion“ kann, wie wir wissen, nur unter einer spezifischen Voraussetzung stattfinden, nämlich der, dass es Organismen gibt, die danach streben, das Überleben ihres eigenen Erbmaterials zu sichern. Insofern können wir natürliche Selektion (wie auch die häufig übersehene, aber ebenso bedeutsame sexuelle Selektion!) als Folgeerscheinung eines basaleren biologischen Gesetzes betrachten, welches wir seit den 1970er Jahren unter dem Begriff „Prinzip Eigennutz“ kennen. Dieses Prinzip kann man, wie ich meine, deshalb als „Naturgesetz des Lebens“ bezeichnen, weil es ausnahmslos auf alle Lebensformen zutrifft. Denn Leben ist nun einmal ein „auf dem Prinzip Eigennutz beruhender Prozess der Selbstorganisation“! Bislang ist uns keine einzige Lebensform bekannt, auf die diese Minimaldefinition des Lebens nicht zutreffen würde.

Ist Leben bloß Physik?

Die eigentlich knifflige Frage ist nun, ob sich dieses biologische Prinzip möglicherweise auf physikalische Prozesse reduzieren lässt (wie AM meint) oder aber nicht (die von mir favorisierte Position). An dieser Stelle kommt jenes komplizierte Phänomen ins Spiel, das gemeinhin unter dem Begriff „Emergenz“ gefasst wird. Wie Ernst Mayr, einer der maßgeblichen Begründer der „Synthetischen Evolutionstheorie“, in seinem Buch „Das ist Biologie. Die Wissenschaft des Lebens“ ausführte, bedeutet „Emergenz“, dass „in einem strukturierten System auf höheren Integrationsebenen neue Eigenschaften entstehen, die sich nicht aus der Kenntnis der Bestandteile niedrigerer Ebenen ableiten lassen“. Etwas populärer kann man dies auch so ausdrücken: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

In unserer Welt können wir überall emergente Phänomene beobachten. Ein triviales Beispiel hierfür ist eine Uhr, die, sofern ihre Bestandteile funktionstüchtig und in der richtigen Ordnung zusammengefügt sind, Systemeigenschaften aufweist (nämlich das Potential zur Zeitmessung), die ihre Einzelteile (etwa die Zahnräder oder Schrauben) nicht besitzen. Nun ist eine Uhr ein recht einfaches, mechanisches Ding, dessen emergente Systemeigenschaften wir leicht physikalisch erklären können. Völlig anders sieht dies jedoch aus, wenn wir uns komplexere Emergenzphänomene vor Augen führen, wie etwa das folgende: Das emergente System, das den Namen „Michael Schmidt-Salomon“ trägt, besteht aus Atomen und Molekülen, die zuvor möglicherweise Bestandteile der Flosse eines Hais waren, des Blatts eines Ahorn-Baums oder des Kots einer Riesenschildkröte. Wie erklären wir uns, dass ein System, das aus solch merkwürdigen physikalisch-chemischen Einzelteilen zusammengesetzt ist, in seiner jetzigen Konfiguration ausgerechnet scharfe indische Küche liebt, dicke Bücher über Willensfreiheit schreibt und über den skurrilen Humor von „Monty Python’s Flying Circus“ lacht? Allgemeiner gefragt: Lassen sich biologische oder gar kulturelle Phänomene restlos auf chemische oder gar physikalische Prozesse zurückführen oder sind derartige Erklärungsmuster bei genauerer Betrachtung doch nicht hinreichend?

In den letzten 100 Jahren wurden viele unterschiedliche Konzepte von Reduktionismus und Emergenz entwickelt. (Einen hervorragenden Überblick vermittelt Rüdiger Vaas in dem leider nur als „graue Literatur“ der Universitäten Stuttgart und Tübingen erschienenen Sammelband „Die mechanische und die organische Natur“.) Das Spektrum der Ansätze reicht vom radikalen „eliminatorischen Reduktionismus“, der meint, alle Phänomene der Biologie und Kultur vollständig auf physikalische Prinzipien zurückführen zu können, bis hin zur Idee einer „starken, anti-naturalistischen Emergenz“, die unterstellt, dass emergente Prozesse eben nicht durch Ursachen auf niederer Integrationsebene determiniert werden. In der Vorstellungswelt solcher anti-naturalistischer Emergentisten passieren wahrhaft wundersame Dinge: So meinen sie, dass es auf kultureller Ebene Phänomene gibt, die im Widerspruch zu physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeiten stehen (das klassische Modell der Willensfreiheit beispielsweise ist auf ein solches Konzept der starken, anti-naturalistischen Emergenz angewiesen).

In den letzten 100 Jahren wurden viele unterschiedliche Konzepte von Reduktionismus und Emergenz entwickelt. (Einen hervorragenden Überblick vermittelt Rüdiger Vaas in dem leider nur als „graue Literatur“ der Universitäten Stuttgart und Tübingen erschienenen Sammelband „Die mechanische und die organische Natur“.) Das Spektrum der Ansätze reicht vom radikalen „eliminatorischen Reduktionismus“, der meint, alle Phänomene der Biologie und Kultur vollständig auf physikalische Prinzipien zurückführen zu können, bis hin zur Idee einer „starken, anti-naturalistischen Emergenz“, die unterstellt, dass emergente Prozesse eben nicht durch Ursachen auf niederer Integrationsebene determiniert werden. In der Vorstellungswelt solcher anti-naturalistischer Emergentisten passieren wahrhaft wundersame Dinge: So meinen sie, dass es auf kultureller Ebene Phänomene gibt, die im Widerspruch zu physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeiten stehen (das klassische Modell der Willensfreiheit beispielsweise ist auf ein solches Konzept der starken, anti-naturalistischen Emergenz angewiesen).

Das starke, naturalistische Emergenzprinzip (1): Mikrodetermination

Meine eigenen Überlegungen zu dieser Thematik laufen auf ein Konzept hinaus, das ich als „starkes, naturalistisches Emergenz-Prinzip“ bezeichnen möchte. Naturalistisch ist dieses Konzept, weil es in ihm selbstverständlich „mit rechten Dingen zugeht“. Das heißt, dass das (zumindest oberhalb der Quantenebene) universell gültige Kausalprinzip durch das Auftreten emergenter Phänomene nicht durchbrochen wird. Das naturalistische Prinzip der „Mikrodeterminiation“ (basale Determinanten bestimmen das emergente Ganze) steht demnach nicht im Widerspruch zu meinem Begriff von „Emergenz“. Vielmehr gilt: Physikalische Prozesse determinieren chemische Prozesse, die wiederum biologische Prozesse bestimmen, welche wiederum kulturellen Prozessen zugrunde liegen.

Es kann demnach keine kulturellen Prozesse geben, die den grundlegenden biologischen, chemischen und physikalischen Determinanten widersprechen. Das heißt: Wenn auf emergenter Ebene (etwa der Kultur) ein Ursachen-Wirkungsverhältnis vorliegt (die emergente Ursache U1* erzeugt --> die emergente Wirkung W1*), so muss ein damit korrespondierendes Ursachen-Wirkungsverhältnis auch auf niederer Integrationsebene (etwa der Biologie) existieren (die nicht-emergente Ursache U1 erzeugt --> die nicht-emergente Wirkung W1). Man kann diesen Sachverhalt noch etwas deutlicher ausdrücken, indem man die spezifische Richtung der Mikrodetermination berücksichtigt: Ohne U1 --> W1 auf niederer Integrationsebene (etwa der Biologie), gäbe es kein U1* --> W1* auf emergenter Ebene (etwa der Kultur). U1* --> W1* kann also (in gewisser Weise) auf U1 --> W1 zurückgeführt werden. Nur weil dies so ist, haben reduktionistische Erklärungen ihre (wenn auch begrenzte!) Berechtigung.

In „Jenseits von Gut und Böse“ gibt es zahlreiche Formulierungen, die sich des wissenschaftlich eleganten, reduktionistischen Denkmusters bedienen. Ich zitiere zur Illustration eine Passage aus dem zweiten Kapitel des Buchs: „Das, was uns als Personen auszeichnet, was wir denken, wie wir empfinden, was wir lieben und verachten, was uns erfreut und abschreckt, was wir können und was uns beim besten Willen nicht gelingt etc. – all dies ist bestimmt von neuronalen Prozessen, die unter unserer Schädeldecke ablaufen, ohne dass wir dies (außerhalb eines neurologischen Labors) wahrzunehmen vermögen. (…) Wir müssen uns daher wohl oder übel damit abfinden, dass Gedanken, für die es keine Hirnschaltmuster gibt, nicht gedacht und Emotionen, die neuronal nicht abgedeckt sind, nicht empfunden werden können.“

Man erkennt an dieser Stelle deutlich das oben erläuterte reduktionistische Deutungsmuster: Emergente Phänomene wie Gedanken und Emotionen (die ihrerseits emergente Wirkungen, nämlich menschliche Handlungen, verursachen) werden zurückgeführt auf Ursachen-Wirkungsverhältnisse auf niederer Integrationsebene, nämlich der biochemischen Erregung und Verschaltung von Neuronen. Eine solche reduktionistische Erklärung von Denken und Empfinden mag idealistisch geprägte Philosophen verstören, ist für naturalistisch denkende Menschen jedoch eine Selbstverständlichkeit.

Wie gesagt, die Frage, die sich uns an diesem Punkt stellen muss, lautet: Ist das reduktionistische Deutungsmuster, das in den Wissenschaften so fruchtbar genutzt wird, wirklich hinreichend, um die Phänomene in der Welt zu erklären? Lassen sich komplexe Empfindungen und Gedankengänge tatsächlich vollständig auf biologische, chemische oder gar physikalische Prozesse zurückführen? Kurzum: Ist U1* --> W1* wirklich nichts anderes als U1 --> W1?

Ich meine, dass die Akzeptanz des Prinzips der Mikrodetermination uns keineswegs dazu veranlassen sollte, einem eliminatorischen Reduktionismus zu verfallen. Dieser würde uns nämlich zu der Annahme zwingen, dass alles, was in der Welt existiert, letztlich bloß Physik ist – und nichts weiter! Diese Annahme hätte nicht nur fatale Konsequenzen für unser Selbstverständnis, wie ich weiter unten zeigen werde, sie könnte sehr wohl auch empirisch falsch sein! Denn wir haben durchaus Grund zur Annahme, dass das Reich des Lebendigen uns nicht bloß als eine „eigene Welt“ erscheint, welche wir phänomenal von der Welt der bloßen Physik abgrenzen können, sondern dass dieses Reich des Lebendigen tatsächlich eine ganz eigene Welt ist, in der eigene Gesetzmäßigkeiten gelten, welche so in der Welt der bloßen Physik nicht vorherrschen!

Das starke, naturalistische Emergenzprinzip (2): Makrodetermination

Diese Annahme einer gewissen Selbstorganisation emergenter Systeme setzt voraus, dass es neben der „Mikrodetermination“, also der Determination des emergenten Systems durch Ursachen auf niederer Integrationsebene, auch so etwas geben muss wie „Makrodetermination“, also die Rückwirkung des emergenten Systems auf die niederen Integrationsebenen. Bei dem Stichwort „Makrodetermination“ oder „abwärtsgerichtete Verursachung“ zucken Naturalisten in der Regel zusammen. Denn wie soll so etwas in einem kausal geschlossenen, von Mikrodetermination bzw. „aufwärtsgerichteter Verursachung“ bestimmten Universum möglich sein? Dass physikalische Prozesse die Grundlage für chemische und biologische Prozesse bilden, ist jedem einsichtig, doch wie könnte umgekehrt ein Gedanke Auswirkungen auf Moleküle und Atome haben? Würde das nicht bedeuten, dass es im Universum letztlich doch nicht „mit rechten Dingen“ zugeht? Mit anderen Worten: Beruht die Idee der Makrodetermination nicht per se auf anti-naturalistischen Annahmen?

Ich denke, dass es einen Weg gibt, das Prinzip der Makrodetermination zu berücksichtigen, ohne hierdurch die wissenschaftlich so sinnvollen und erfolgreichen, naturalistischen Grundannahmen zu verletzen. Die Lösung dieses Problems besteht darin, dass man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme eben nicht im Sinne des newtonschen oder einsteinschen Kausalitätsprinzips versteht, sondern vielmehr im Sinne des darwinschen Evolutions- bzw. Selektionsprinzips!

Ich denke, dass es einen Weg gibt, das Prinzip der Makrodetermination zu berücksichtigen, ohne hierdurch die wissenschaftlich so sinnvollen und erfolgreichen, naturalistischen Grundannahmen zu verletzen. Die Lösung dieses Problems besteht darin, dass man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme eben nicht im Sinne des newtonschen oder einsteinschen Kausalitätsprinzips versteht, sondern vielmehr im Sinne des darwinschen Evolutions- bzw. Selektionsprinzips!

Hierzu muss man sich Folgendes vergegenwärtigen: Emergente Systeme (unterschiedliche Individuen, Familien, Kulturen, Moden etc.) sind nicht gleichermaßen stabil oder erfolgreich. Einige sind sehr flüchtig, andere haben länger Bestand und pflanzen sich fort. Wir können hier also von einem „Darwinschen Wettbewerb der emergenten Systeme“ sprechen. Doch was hat dies mit den Teilen auf den niederen Integrationsebenen zu tun? Nun, der Wettbewerb der emergenten Systeme ist letztlich ein „Wettbewerb der Ordnung der Teile“. Insofern kann man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme als ein Resultat des Wirkens von emergenten Selektionskräften verstehen, die bestimmte „Ordnungen der Teile“ begünstigen oder diese unwahrscheinlich machen.

Wenn ich mich nicht irre (was ich keineswegs ausschließen mag!), so handelt es sich hierbei um ein allgemeines Gesetz, das auf unterschiedlichsten Ebenen zu beobachten ist: Wenn sich in einem See eine bestimmte Fischart gegen andere Fischarten durchsetzt, so hat dies selbstverständlich keinen Einfluss auf den grundlegenden Mechanismus der Vererbung, der darauf beruht, dass Erbinformationen mithilfe von Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin gespeichert werden, wohl aber hat es Einfluss auf die Häufigkeit, in der bestimmte Anordnungen diese Nukleinbasen auftreten. Wenn in einer Kultur Horrorfilme erfolgreicher im Kino laufen als Liebesromanzen, hat dies keinen Einfluss darauf, dass romantische Gefühle durch das Neuropeptid Oxytocin und Stressreaktionen durch das Hormon Adrenalin ausgelöst werden, aber es hat sehr wohl Einfluss auf die relative Häufigkeit der Ausschüttung von Oxytocin und Adrenalin in einer Kultur. Ebenso hat Katja Epsteins erfolgreicher Schlager „Wunder gibt es immer wieder“ keineswegs das „Wunder“ vollbracht, den physikalischen Mechanismus der Entstehung und Übertragung von Tonfrequenzen bzw. den biologischen Mechanismus der Interpretation von Schallwellen im Ohr bzw. im Gehirn zu verändern. Wohl aber sorgte dieser Schlager dafür, dass eine spezifische (von der GEMA deshalb auch geschützte) Anordnung von Tonfrequenzen in einer ganz bestimmten geografischen Region (deutschsprachiger Raum) in verstärktem Maße auftrat und von lebenden Organismen neuronal verarbeitet wurde.

Den grundlegenden Mechanismus der Makrodetermination können wir also folgendermaßen formulieren: Der Selektionsprozess S*1 bewirkt auf emergenter Ebene, dass U*1 --> W*1 häufiger auftritt als U*2 --> W*2. Das wiederum hat auf basaler Ebene zur Folge, dass U1 --> W1 häufiger auftritt als U2 --> W2. Mit anderen Worten: Die „abwärtsgerichtete Verursachung“ des emergenten Prozesses U*1 --> W*1 wirkt nicht in einem kausal-deterministischen Sinne, da U*1 --> W*1 nicht U1 --> W1 hervorrufen kann, aber sie hat sehr wohl einen selektiven Einfluss auf die Häufigkeit, in der U1 --> W1 auftritt.

Wie man sieht, beruht das von mir vertretene „Konzept einer starken, naturalistischen Emergenz“ auf der Annahme, dass emergente Systeme tatsächlich (nicht bloß scheinbar!) eigene Gesetzmäßigkeiten aufweisen, die a) nicht restlos auf Ursachen auf niederer Integrationsebene zurückzuführen sind und die b) ihrerseits Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens von Prozessen auf niederer Integrationsebene haben. Kultur ist somit zwar biologisch bedingt, aber nicht hinreichend über biologische Prinzipien zu erklären. Ebenso beruht Leben auf spezifischen physikalischen und chemischen Voraussetzungen, kann jedoch nicht auf diese reduziert werden, ohne dass wir dabei Wesentliches übersehen. In Formelsprache übersetzt heißt dies: U1 --> W1 ist zwar die notwendige Voraussetzung für U*1 --> W*1, aber U*1 --> W*1 ist deshalb noch lange nicht identisch mit U1 --> W1.

„So viel Reduktionismus wie möglich, so viel Komplexität wie nötig!“

Diese Grundausrichtung der Argumentation hat weitreichende Konsequenzen, beispielsweise wissenschaftstheoretische: So ist etwa die Ausdifferenzierung der Wissenschaft in verschiedene Disziplinen darüber legitimiert, dass die Forschungsgegenstände von Ökonomie, Pädagogik, Literatur- oder Musikwissenschaft als emergente Systeme jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, die sich nicht in Biologie, Chemie oder gar Physik überführen lassen. Allerdings liegt dieser Vielfalt der Disziplinen eine von vielen übersehene „Einheit der Wissenschaft“ zugrunde, die nicht zuletzt durch den unaufhörlichen Strom der aufwärtsgerichteten Verursachung (Mikrodetermination) bedingt ist. Dabei gilt: Je höher der Emergenzgrad eines Systems, desto größer ist auch das „reduktionistische Erbe“, das ihm zugrunde liegt.

Dieses „reduktionistische Erbe“ muss in der wissenschaftlichen Erforschung emergenter Systeme selbstverständlich berücksichtigt werden. Es sollte klar sein: Etwas, das physikalisch unmöglich ist, ist auch ökonomisch unmöglich; etwas, das schon biologisch absurd ist, ist auch philosophisch absurd! Trotzdem haben Geistes- und Sozialwissenschaftler Recht, wenn sie vor einer Überinterpretation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse warnen, schließlich ist Physik (siehe die Darlegungen zur Makrodetermination) nicht gleichbedeutend mit Ökonomie und Biologie nicht mit Philosophie! Unrecht haben diese Geistes- und Sozialwissenschaftler allerdings, falls sie meinen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse in irgendeiner Weise ignorieren zu dürfen, denn das „reduktionistische Erbe“ ihrer emergenten Forschungsgegenstände ist unaufhebbar! Insofern sollte der naturwissenschaftliche Reduktionismus auch nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als notwendige Basis geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung begriffen werden. Als Leitsatz der Forschung können wir also folgenden Leitsatz formulieren: „Soviel Reduktionismus wie möglich, soviel Komplexität wie nötig!“

Ich meine, dass ich diesen Leitsatz in meinen bisherigen Veröffentlichungen berücksichtigt habe – auch wenn ich die zugrunde liegende Denkfigur des „starken, naturalistischen Emergenzprinzips“ zuvor nicht explizit auswies. Möglicherweise hat die fehlende Offenlegung dieses basalen Denkprinzips einige zusätzliche Missverständnisse provoziert. So fühlten sich Autoren, die das Prinzip der Mikrodetermination nicht hinreichend berücksichtigen, dazu genötigt, mir gegenüber den Reduktionismus-Vorwurf zu erheben, während Autoren, die das Prinzip der Makrodetermination übersahen, meinten, ich würde nicht reduktionistisch genug argumentieren und stattdessen unnötige, anti-naturalistische „Bonus-Gesetze“ postulieren.

Ich meine, dass ich diesen Leitsatz in meinen bisherigen Veröffentlichungen berücksichtigt habe – auch wenn ich die zugrunde liegende Denkfigur des „starken, naturalistischen Emergenzprinzips“ zuvor nicht explizit auswies. Möglicherweise hat die fehlende Offenlegung dieses basalen Denkprinzips einige zusätzliche Missverständnisse provoziert. So fühlten sich Autoren, die das Prinzip der Mikrodetermination nicht hinreichend berücksichtigen, dazu genötigt, mir gegenüber den Reduktionismus-Vorwurf zu erheben, während Autoren, die das Prinzip der Makrodetermination übersahen, meinten, ich würde nicht reduktionistisch genug argumentieren und stattdessen unnötige, anti-naturalistische „Bonus-Gesetze“ postulieren.

Ein Beispiel für die erste Variante eines solchen Missverständnisses (Reduktionismus- bzw. Biologismus-Vorwurf) lieferte unlängst Professor Reinhold Leinfelder, der Direktor des Museums für Naturkunde Berlin. Er warf mir vor, eine biologistische Form der Philosophie zu betreiben, was sich u.a. darin ausdrücke, dass ich den „Eigennutz“ nur „in humane Bahnen lenken“ wolle, statt ihn zu „überwinden“. Was ist von diesem Vorwurf zu halten? Nun, wenn es stimmt, was ich in diesem Artikel über Mikro- und Makrodetermination dargelegt habe, dann können wir schlichtweg nicht verhindern, dass wir „Trockennasenaffen“ nach Wohl- und Weheempfindungen agieren und „das subjektiv Beste“ für uns herausholen möchten, denn das „Prinzip Eigennutz“ ist ein unaufhebbares Erbe der biologischen Evolution! Jedoch können wir sehr wohl im Sinne der beschriebenen Makrodetermination kulturell auf die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Wohl- und Wehereaktionen Einfluss nehmen. Wir können beispielsweise mit guten, humanen Argumenten sowie förderlichen sozialen Rahmenbedingungen darauf hinwirken, dass ein sozialverträglicher, „empathischer Eigennutz“ (gewissermaßen ein „Wille zum Altruismus“) wahrscheinlicher wird. Wir können aber auch mithilfe von menschenverachtenden Ideologien und unfairen Sozialstrukturen die Wahrscheinlichkeit inhumaner Formen von Eigennutz fördern. Somit würden statt des empathischen Eigennutzes vermehrt Varianten eines individuell-verkürzten Egoismus auftreten oder aber jene begrenzt-altruistischen, letztlich kriegstreiberischen Formen des Gruppenegoismus, die ich in JvGuB beschrieben habe (siehe u.a. das Unterkapitel „Die Hölle sind die anderen“, S.69ff.)

Ein Beispiel für die zweite Variante des oben erläuterten Missverständnisses, nämlich den durch das Ignorieren von Makrodetermination bedingten Vorwurf, ich würde unnötige, anti-naturalistische „Bonus-Gesetze“ postulieren, lieferte die Artikelserie von Andreas Müller, womit wir nach unserem anstrengenden, leider aber unumgänglichen Exkurs über Emergenz und Reduktionismus endlich wieder zu dem Text zurückkehren können, der den Anlass für diese Replik lieferte.

Jenseits des Fatalismus

AMs Argument, das mich zu den vorangegangenen Darlegungen über die Bedeutung emergenter Prozesse nötigte, lautete: Ein „Naturgesetz des Lebens“ existiere in Wirklichkeit gar nicht – und ein solches „Bonus-Naturgesetz“ sei zudem auch nicht notwendig, um dem Fatalismus zu entgehen. Nach all dem zuvor Gesagten erkennt man hoffentlich den Fehler in dieser Argumentation: Denn wenn Leben als solches keine emergente Eigengesetzlichkeit aufweisen würde, dann hieße dies, dass alle menschlichen Handlungen, alle Gedanken und Empfindungen, letztlich nur bedeutungslose Folgeerscheinungen physikalischer Prozesse wären. Wir wären demnach bloß Marionetten, die sklavisch zur mikro- bzw. makrokosmischen Musik der Physik tanzten.

Diesem fatalistischen Szenario entkommt Andreas Müller keineswegs mit dem (in dem Kontext seiner Argumentation) fast schon tragisch-komisch anmutenden Plädoyer: „Wir können die Welt verändern! Unsere Handlungen beeinflussen die Realität, wir haben einen Einfluss, der so groß sein kann wie der von Napoleon oder der von Plato! Wir sind nicht einfach Ursachen ausgeliefert, wir sind selbst Ursachen! (…) Ausgerechnet dieses wichtige Argument erwähnt Schmidt-Salomon mit keinem Wort.“

Als ich diese Zeilen las, war ich einigermaßen verblüfft, schließlich handelt mein ganzes Buch von kaum etwas anderem als davon, dass Menschen Einfluss auf die Realität nehmen. (Da sie dies auf sehr unterschiedliche Weise tun, machte ich mir die Mühe, die Gründe zu erörtern, weshalb beispielsweise Homosexuelle im Iran exekutiert, in unseren Breitengraden jedoch nach einem mühsamen Kampf für die sexuellen Selbstbestimmungsrechte endlich akzeptiert werden). Warum aber habe ich es bei diesem „Argument“ in der Auseinandersetzung mit dem Fatalismus nicht belassen? Ganz einfach: Weil die banale Erkenntnis, dass Menschen „die Welt verändern“, also Ursachen für Wirkungen sind, gar kein Argument gegen den Fatalismus ist! Denn jeder Fatalist kann diese Banalität mühelos akzeptieren! Es geht nämlich bei der Grundfrage des Fatalismus, ob unser „Schicksal“ vorbestimmt ist oder nicht, überhaupt nicht darum, ob Menschen Wirkungen verursachen (das bestreitet niemand!), es geht vielmehr um die tiefer zielende Frage, worin denn die eigentlichen Ursachen für das ursächliche Wirken von Menschen liegen! Geht man hierbei (wie Andreas Müller dies in seinem Text nahe legt) von der vulgär-materialistischen Hypothese aus, dass Leben letztlich nur ein Epiphänomen physikalischer Determinanten ist, so landet man, ob man will oder nicht, automatisch bei einer fatalistischen Erzählung.

An dieser Stelle verwickelt sich AM in einen schweren Selbstwiderspruch: Denn wenn er meint, dass Leben restlos auf physikalische Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt werden kann, so kann er nicht gleichzeitig das aufklärerische Loblied auf die Wirksamkeit rationaler Gründe singen! Er muss sich vielmehr entscheiden: Entweder er verabschiedet sich vom Vulgär-Materialismus und akzeptiert die emergenten Eigenschaften bzw. makrodeterministischen Rückwirkungen von Leben und Kultur, was zur Folge hat, dass er menschlichem Denken, Handeln und Empfinden eine tatsächliche (nicht bloß scheinbare!) Wirksamkeit zuschreiben kann – oder aber er bleibt bei der (theoretisch durchaus denkbaren!) eliminatorisch-reduktionistischen Position, die davon ausgeht, dass es in Wahrheit nur „kalte Materie und ihre Wirkungen“ (Zitat AM) gibt, womit er sich jedoch jegliche Unterstellung einer realen Bedeutsamkeit von Selbstreflexion, Aufklärung etc. abschminken kann! Beide Positionen gleichzeitig zu vertreten, ist logisch schlichtweg unmöglich!

Halten wir deshalb noch einmal fest: Wenn sich Leben von Nicht-Leben nicht durch real wirksame, emergente Systemeigenschaften unterscheidet, d.h. wenn es im Universum nur eine aufwärtsgerichtete, aber keine abwärtsgerichtete Verursachung gibt, dann würde dies bedeuten, dass U1 --> W1 absolut gleichbedeutend mit U1*--> W1* wäre. Dann wären all unsere „Gründe“ letztlich bloß Physik, alle „Hoffnung“ Physik, alle „Liebe“ Physik – und nichts weiter! Wie gesagt: Denkmöglich ist eine solche Position schon (alle uns emergent erscheinenden Phänomene könnten in der Tat bloße Illusionen sein!), die Frage ist allerdings, ob wir mit einem solch fatalistischen Bild der Wirklichkeit gut leben können.

Warum sich Mr. Data nicht vor der Schrottpresse fürchten muss

Warum sich Mr. Data nicht vor der Schrottpresse fürchten muss

Mich erinnert die Vorstellung, dass emergente Eigenschaften uns bloß als solche erscheinen, jedoch im Grunde gar nicht existieren, an das sogenannte „Holodeck“ auf dem berühmten „Raumschiff Enterprise“ (Science-Fiction-Serie: Star Trek – The Next Generation). Holodeck-Programme stellen im fiktionalen Star-Trek-Universum eine zu Unterhaltungszwecken geschaffene, virtuelle Realität dar, in der lebende Personen (die Raumschiffbesatzung) mit Holo-Charakteren (holografisch erzeugten Persönlichkeits-Simulationsprogrammen) interagieren, die zwar täuschend echt wirken, jedoch in Wahrheit nur Teil einer komplexen Computermatrix sind. Holo-Charaktere besitzen (in der Regel) kein Bewusstsein, sie scheinen zwar, Empfindungen zu haben (sie lachen, weinen, kämpfen, streiten usw.), tatsächlich aber simulieren sie derartige Eigenschaften bloß. Da die Holo-Charaktere als reine Computersimulationen keine Empfindungsfähigkeit besitzen, hat die Crew der Enterprise verständlicherweise keinerlei ethische Bedenken, Holo-Programme nach Belieben zu starten, zu beenden, zu modifizieren oder zu löschen.

Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme von dieser Regel, nämlich in Gestalt des „Professor Moriarty“. Diese Holofigur wurde (so wollte es das Drehbuch von Star Trek, TNG, 2. Staffel, 3. Episode) geschaffen, um einen ebenbürtigen Gegner für das Crewmitglied Lieutenant Commander Data zu finden. Dies war allerdings nur unter der Voraussetzung möglich, dass Moriarty wie Data ein Bewusstsein seiner selbst entwickelte. Auf diese Weise wandelte sich die Computerspielfigur Moriarty zu einer eigenen (virtuellen) Lebensform. Gewiss: Derartiges müssen wir im realen Leben kaum befürchten, doch in der hypothetischen Welt des Science-Fiction ist bekanntlich Vieles möglich, woraus sich mitunter auch interessante, philosophische Fragestellungen ergeben können. Der Fall „Moriarty“ beispielsweise wirft unter anderem die folgenden Fragen auf: Wodurch unterscheidet sich Leben von Nicht-Leben? Sind die emergenten Eigenschaften von Leben wirklich notwendigerweise mit organischer Materie auf Kohlenstoff-Basis verknüpft? Oder sind „künstliche Lebensformen“ (etwa auf Siliziumbasis) denkbar, die alle wesentlichen Eigenschaften aufweisen, über die lebende Organismen verfügen?

Ich möchte die prinzipielle Möglichkeit „künstlichen Lebens“ keineswegs ausschließen, obgleich ich stark davon überzeugt bin, dass es in absehbarer Zeit derartige Lebensformen nicht geben wird. Sollten jedoch irgendwann einmal die emergenten Eigenschaften von Leben in künstlichen Systemen auftreten, so müssten wir diese künstlichen Lebensformen selbstverständlich in unseren ethischen Interessensabwägungen berücksichtigen. Captain Picard, der Kommandant des Raumschiff Enterprise, tut dies im Umgang mit Professor Moriarty (siehe TNG, Staffel 6, Episode 12). Und selbstverständlich verfährt er in gleicher Weise im Umgang mit Lieutenant Commander Data, der ebenfalls (wie Moriarty) kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine künstliche Lebensform auf Siliziumbasis ist.

Wenn Andreas Müller in seiner Artikelserie nun behauptet, dass ich Mr. Data bedenkenlos verschrotten würde, sofern mir eine Begegnung mit einem solch grandiosen Androiden vergönnt wäre, so zeigt dies, dass er weder meine Texte gründlich genug gelesen noch die eigentliche Pointe der Kunstfigur Data verstanden hat. Schließlich wird in der philosophisch interessanten Episode „Wem gehört Data?“ (TNG, Staffel 2, Episode 9) explizit die Frage verhandelt, ob dieser Androide namens Data bloß eine Maschine ist, die man bedenkenlos auseinander nehmen kann, oder ob er eine eigenständige Lebensform darstellt, die ethisch berücksichtigt werden muss, da sie zu echten (nicht bloß simulierten!) eigenen Gedanken und Empfindungen fähig ist. Letztlich setzt sich in der entsprechenden Gerichtsverhandlung die Ansicht durch, dass Data sehr wohl die emergenten Eigenschaften von Leben aufweist, auch wenn seine Empfindungen (zumindest vor dem Einsatz des sogenannten „Emotions-Chips“, was erstmalig im Spielfilm „Treffen der Generationen“ geschieht) nicht mit menschlichen Emotionen zu vergleichen sind. Weil Data darüber hinaus (im Unterschied zu seiner Katze „Spot“) über ein komplexes Bewusstsein seiner selbst verfügt, wird er per Gerichtsbeschluss als ordentlicher Bürger der Förderation anerkannt, der ausgestattet mit allen Rechten und Pflichten einer „normalen“, organisch-humanoiden Lebensform frei (im Sinne von Handlungsfreiheit) über sein Leben verfügen kann.

Der von Andreas Müller zitierte Fall der Kunstfigur Data zeigt also (anders als AM meinte), dass die Unterscheidung von Leben und Nicht-Leben keineswegs nur eine belanglose Spielerei von Philosophen ist, sondern dass sie von eminenter Bedeutung für unsere ethischen Entscheidungen ist. Mehr noch: Der Fall „Data“ belegt, dass die Differenz von Leben und Nicht-Leben selbst dann noch bedeutungsvoll sein wird, wenn es uns einmal weit schwerer fallen sollte als heute, zwischen Leben und Nicht-Leben zu unterscheiden. Selbstverständlich sollte in einem solchen Fall der Uneindeutigkeit (wie in der erwähnten Star-Trek-Episode) der alte Leitsatz „Im Zweifel für den Angeklagten!“ gelten. Und eben deshalb sollte ein potentieller Mr. Data der Zukunft (unter der Voraussetzung, dass die dann lebenden Menschen in der Lage sind, stringente philosophische Unterscheidungen vorzunehmen!) ganz bestimmt keine Sorge haben, in der Schrottpresse zu landen.

All dies hätte AM eigentlich auch ohne diese Replik wissen können. Er hätte bloß die entsprechende Passage aus dem FAQ zu „Jenseits von Gut und Böse“ vollständig (und nicht bloß unzulässig verkürzt) zitieren müssen. Dort heißt es: „Nun einmal angenommen, wir besäßen tatsächlich das technische Know-how, um einen Katzen-Roboter so zu programmieren, dass wir ihn von einer echten Katze nicht mehr unterscheiden könnten. Handelte es sich bei einer solchen High-Tech-Roboter-Katze nun um ein ‚echtes Lebewesen’ oder bloß um eine besonders raffinierte ‚Simulation eines Lebewesens’? Es könnte sein (und dies ist meines Erachtens die weit wahrscheinlichere Variante!), dass für diesen Roboter trotz seiner raffinierten Reaktionen und seiner scheinbaren Intelligenz die eigene Existenz ebenso wenig Bedeutung hätte wie für einen gewöhnlichen Staubsauger oder Toaster. Er wäre eine Maschine, unfähig zum Erleben von Wohl und Wehe, obgleich wir aufgrund einer geschickten Simulation emotionaler Reaktionen das Gegenteil vermuten würden.“

Leider zitiert Andreas Müller nur bis zu dieser Stelle aus dem FAQ-Dokument (womit er seine Ansicht begründen kann, dass ich Mr. Data wohl verschrotten würde), im Original geht die Passage jedoch folgendermaßen weiter: „Es könnte aber auch sein, dass wir (ohne unser Wissen und Wollen) tatsächlich ein kybernetisches Lebewesen erschaffen hätten, das Leid und Freude, Lust und Schmerz empfindet, kurzum: das seiner Existenz in irgendeiner Form ‚Bedeutung’ zumisst. Tragischerweise wäre es für uns unmöglich, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Diese mögliche Unfähigkeit zur Unterscheidung von Leben und Nichtleben würde allerdings nicht heißen, dass die zugrunde liegende Unterscheidung bedeutungslos geworden wäre. Sie würde weiterhin die bedeutsamste Unterscheidung bleiben, die es überhaupt gibt! Denn echte Lebewesen (ob nun auf Kohlenstoff- oder auf Siliziumbasis) müssten wir in unseren ethischen Entscheidungen berücksichtigen, was auf emotionslose (wenn auch Emotionen möglicherweise perfekt simulierende) Maschinen nicht zutrifft. Fazit: Die Unterscheidung von Leben und Nicht-Leben wird niemals hinfällig sein, allerdings wird es in Zukunft wohl weit schwieriger – und wenn wir nicht aufpassen, vielleicht sogar unmöglich! – werden, diese basale Unterscheidung vorzunehmen.“

Im abschließenden dritten Teil dieser Replik erfahren Sie in der nächsten Woche, warum eliminatorische Reduktionisten eine „Zombie-Psychologie“ vertreten und warum der Glaube an Irreales durchaus mit realen Konsequenzen verbunden ist. Außerdem ziehe ich eine persönliche Bilanz der Debatte und bedanke mich bei meinem Kritiker, durch dessen Artikelserie mir einige Probleme bewusst wurden, die ich zuvor nicht hinreichend beachtet habe.

![]()

Michael Schmidt-Salomons Artikelserie:

Der erste Teil der Replik „Wege aus dem Labyrinth (1)“

Der dritte Teil der Replik „Wege aus dem Labyrinth (3)"

Andreas Müllers Artikelserie über die Willensfreiheit:

Teil 1: Im Labyrinth der Willensfreiheit

Teil 2: Abschied von der Willensfreiheit

Teil 3: Das Marionettentheater

FAQ zu „Jenseits von Gut und Böse“ (MSS)

Der von AM zitierte Wikipedia-Artikel „Physikalische Gesetze“

Der jüngste Biologismus-Vorwurf von Prof. Dr. Reinhold Leinfelder