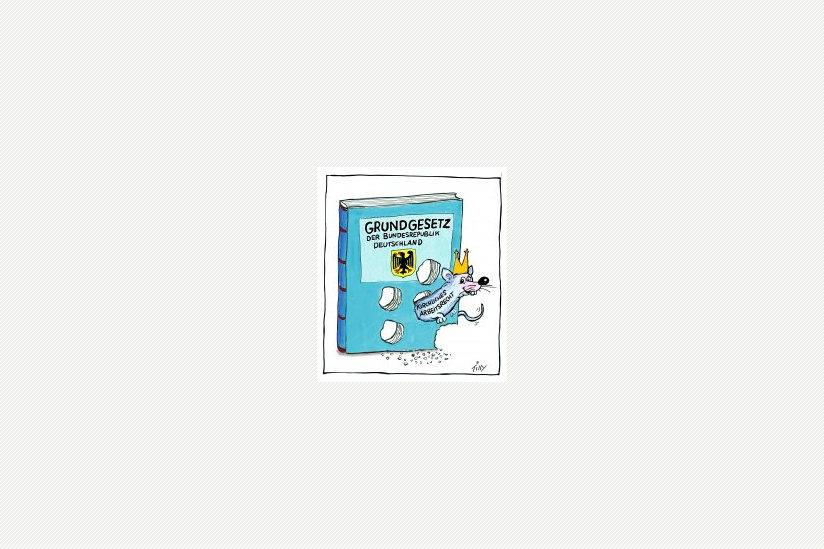

BERLIN. (hpd) Bis zum 31.12.2013 mussten die Caritas-Einrichtungen „Farbe bekennen“ und die Grundordnung in ihren Statuten übernehmen. „Katholisches Arbeitsrecht“ oder „nicht katholisch“ ist die Alternative – „ein bisschen katholisch“ geht demnach genauso wenig wie „ein bisschen schwanger“.

Die Diözesanbischöfe fordern Klarheit. Im „Schutze von Mutter Kirche“ hatten sich viele angeblich katholische Einrichtungen dem weltlichen Arbeitsrecht entzogen – ohne aber die Regularien des bischöflichen Rechts anzuwenden. Eine zunehmende Zersplitterung war die Folge. Und die Bischöfe wurden mit Auswüchsen konfrontiert, die auch das eigene Arbeitsrecht in Misskredit brachten. Dagegen entstand in der Öffentlichkeit immer größerer Druck – ausgelöst unter anderem durch massive gewerkschaftliche Kritik am kirchlichen Sonderweg und dessen Ergebnissen, wodurch die Sonderstellung der Kirchen insgesamt in Gefahr geriet. Jetzt wollen Deutschlands Bischöfe nur noch die Verantwortung für die Regelungen tragen, die sie selbst in Kraft gesetzt haben. Wer sich diesen Regelungen entzieht, der soll auch nicht mehr die Sonderstellung der Kirche für sich beanspruchen können. Für diese katholischen Einrichtungen wird ab sofort vollständig das weltliche Arbeitsrecht gelten.

Um welche Sonderrechte geht es?

Das kirchlich-katholische Arbeitsrecht beansprucht vier Sonderstellungen, die in der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ (GrO) zusammengefasst sind. Dabei handelt es sich um

- die individuellen Loyalitätsanforderungen, die schon bei Einstellungen zu beachten sind, und die Rechtsfolge bei Verstößen gegen diese Loyalitätsanforderungen,

- das Mitarbeitervertretungsrecht als Recht der innerbetrieblichen Mitbestimmung, geregelt durch die „Mitarbeitervertretungsordnung“ (MAVO),

- die Weigerung, Tarifverträge mit Gewerkschaften abzuschließen (stattdessen sollen Kommissionen mit der gleichen Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ein kollektives „Arbeitsvertragsrecht“ schaffen) und

- um einen innerkirchlichen Rechtsschutz durch kirchliche Arbeitsgerichte auf dem Gebiet der vorgenannten kollektivrechtlichen Regelungen.

Die Kirchen beanspruchen eine entsprechende Regelungsbefugnis aus der Sonderstellung von Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 WRV, wonach es den Religionsgesellschaften vorbehalten ist, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten und ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde zu verleihen. Dieses Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht gilt für alle Religionsgesellschaften, nicht nur für die beiden christlichen Kirchen. Darüber hinaus beanspruchen die beiden Kirchen aus der dort zugestandenen Anerkennung als „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ auch die öffentlich-rechtliche Rechtsetzungsbefugnis, die anderen Religionsgemeinschaften – wie etwa den buddhistischen Gemeinschaften oder den islamischen Gemeinden in Deutschland – nicht zugestanden ist.

Diese Verfassungsrechtliche Bestimmung bildet den (vorläufigen) Endpunkt einer Entwicklung, die eine Trennung von Kirche und Staat zum Inhalt hat. Staatskirchenrecht – also das staatliche Recht zum Verhältnis zu den Kirchen – ist immer das Recht der Konkordanz zwischen Kirche und Staat. Seinen völkerrechtlich verbindlichen Charakter erhält diese Beziehung durch Konkordatsverträge wie das Reichskonkordat von 1933, das in Artikel 1 die gleiche materielle Regelung trifft.

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein waren etwa die katholischen Fürstbischöfe zugleich weltliche und kirchliche Herren, und beispielsweise die Pfarrer der Evangelische Kirche in Preußen auch preußische Staatsbeamte. Das Vermögen der ortskirchlichen Stiftungen wurde beispielsweise bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als rechtlich unselbstständige Vermögensmasse von den bayerischen Kommunen mitverwaltet, und erst am 1. Januar 1955 wurde die Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen vom Freistaat Bayern auf die Kirchen übertragen.

Mit der verfassungsrechtlichen Bestimmung – und für die katholische Kirche verbindlich auch mit dem Reichskonkordat – wurde den Kirchen zugestanden, selbst zu bestimmen, wo es Pfarreien und Bistümer geben soll (Selbstordnung), wie die entsprechenden Kirchenämter besetzt werden (Selbstverwaltung), und wie das Vermögen der verschiedenen kirchlichen Körperschaften, Stiftungen und Vereine im Rahmen seiner Zweckbestimmung verwaltet wird (Selbstverwaltung). Die Grenzen dieses Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrechts kann der Staat „im Rahmen der für alle geltenden Gesetze“ festlegen. So hat das Betriebsrätegesetz der Weimarer Republik die Kirchen selbstverständlich eingeschlossen, und mit der Einführung der „Tarifordnungen A und B“ durch das faschistische Deutschland wurden auch die Kirchen gezwungen, in ihren Arbeitsverträgen diese „für alle geltenden“ Tarifordnungen zugrunde zu legen.

Rechtsgrundlagen der Grundordnung

Das Recht auf innerbetriebliche Mitbestimmung

Als 1952 unter Adenauer wieder ein Betriebsverfassungsgesetz eingeführt wurde, verzichtete der Staat auf die Regelung der innerbetrieblichen Mitbestimmung für die Kirchen. In § 118 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes wurde festgelegt, dass dieses Gesetz nicht für „Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform“ gelten sollte. Nicht nur die Kirchen und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen, sondern auch andere Religionsgemeinschaften sind daher für ihre „karitativen und erzieherischen Einrichtungen“ – also etwa für die islamische Koranschule – von der Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes befreit.

Ursächlich für diese Befreiung war wohl die Intervention von evangelischer und katholischer Seite (Kardinal Frings), die gleichlautend argumentierten, dies würde im Hinblick auf die Einheit mit den Angehörigen der jeweiligen Kirche in Ostdeutschland problematisch sein – und die zugleich ein eigenes, sozial vorbildliches Mitbestimmungsrecht in Aussicht stellten. Der Staat wollte damit den Trägern entgegen kommen, die unter Verzicht auf die Absicht der Gewinnerzielung gemeinnützig (caritativ) tätig sind, und eine religiös orientierte Erziehungstätigkeit (egal welcher Couleur) ausüben.

In der Praxis und im christlich geprägten Deutschland sollten – nach den traumatischen Erfahrungen des „Dritten Reiches“, und der Fixierung auf die religionsfeindliche nationalsozialistische Ideologie, damit zunächst die beiden christlichen Kirchen und die jüdische Gemeinschaft gefördert und von staatlicher Einflussnahme befreit werden. Mit zunehmender Immigration nichtchristlicher Personen nach Deutschland können im Zuge der verfassungsrechtlich garantierten „Religionsfreiheit“ auch andere Religionsgemeinschaften, wie z. B. Buddhisten, Hindus oder Muslime von dieser Freistellung Gebrauch machen, wenn und solange die entsprechenden Einrichtungen selbstlos (gemeinnützig, caritativ) oder erzieherisch tätig sind.

Da die Religionsfreiheit zudem auch das Recht einschließt, sich gegen eine Religion zu entscheiden, stellt sich heute zudem die Frage, ob der Staat aus seiner Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität auch ausdrücklich nichtreligiösen Weltanschauungsgemeinschaften wie dem Humanistischen Verband (HVD) eine entsprechende Freistellung für sich und ihre Einrichtungen einräumen müsste.

Eine dem Betriebsverfassungsgesetz vergleichbare Regelung findet sich in den Personalvertretungsgesetzen. So ist in Art. 92 des BayPVG geregelt, dass „dieses Gesetz keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform findet; ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalvertretungsrechts überlassen.“

Das bedeutet natürlich auch, dass gewerbliche Betriebe – etwa die rechtlich unselbstständige Klosterbrauerei einer Ordensgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist – den entsprechenden Gesetzen unterliegen (VGH München: Entscheidung vom 13.09.1989 - 17 P 89 00759). Wenn etwa das Bistum Eichstätt die Aktienmehrheit eines großen Ingolstädter KFZ-Herstellers übernimmt, dann soll in den Fabriken dieses Unternehmens nicht das kirchliche Mitbestimmungsrecht zur Anwendung kommen. Es handelt sich in einem solchen Fall zwar eigentumsrechtlich, nicht aber arbeitsrechtlich um eine „kirchliche Einrichtung“.

Zugleich wird im Personalvertretungsgesetz auch die Erwartung des Staates wiedergegeben, wonach die Religionsgemeinschaften ein eigenes Personalvertretungsrecht schaffen sollen. Diese Erwartung ist für die Kirchen durch das Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG, evangelisch) oder die diözesanen Mitarbeitervertretungsordnungen (MAVO, katholisch) und die Bildung entsprechender Mitarbeitervertretungen (MAV) erfüllt worden.

Loyalitätsanforderungen

Nachdem das Betriebsverfassungsgesetz und damit auch die Bestimmung des Art. 118 Abs. 1 für „Tendenzbetriebe“ für die Kirchen nicht galten, kam es zu Streitigkeiten darüber, ob die Kirchen denn entsprechende Anforderungen für ihre Beschäftigten stellen könnten.

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu entschieden, dass es den Kirchen frei steht, sich auch der Privatautonomie zu bedienen, um ein Arbeitsverhältnis zu begründen und zu regeln. Auf dieses soll dann das staatliche Arbeitsrecht Anwendung finden. Dabei sei es den verfassten Kirchen möglich, Maßstäbe für Grundverpflichtungen festzulegen, die auf das Arbeitsverhältnis angewendet werden können. Es bleibe „grundsätzlich den verfaßten Kirchen überlassen, verbindlich zu bestimmen, was "die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung erfordert", was "spezifisch kirchliche Aufgaben" sind, was "Nähe" zu ihnen bedeutet, welches die "wesentlichen Grundsätze der Glaubenslehre und Sittenlehre" sind und was als - gegebenenfalls schwerer - Verstoß gegen diese anzusehen ist.“ Ob ein Loyalitätsverstoß eine Kündigung rechtfertigen würde, sei dagegen „nach den kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften des § 1 KSchG, § 626 BGB zu beantworten. Diese unterliegen als für alle geltendes Gesetz im Sinne der Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV umfassender arbeitsgerichtlicher Anwendungen“.

Nicht jeder Dorfpfarrer kann also bestimmen, welche Loyalitätsanforderungen von den Beschäftigten der Pfarrei einzuhalten sind. Und ob bei einem Verstoß eine Kündigung zulässig ist, sei – so zumindest das Bundesverfassungsgericht – in jedem Einzelfall nach den Maßstäben des für alle geltenden Gesetzes zu prüfen, zu denen inzwischen auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) getreten ist.

Arbeitsvertragsrecht und Ausschluss gewerkschaftlicher Beteiligung

Das Tarifvertragsgesetz (TVG) ist im Gegensatz zum Betriebsverfassungsgesetz ein „für alle geltendes Gesetz“. Es nimmt die Kirchen nicht aus, ist aber für die Kirchen wie für jeden anderen Arbeitgeber auch nur ein Angebot. Danach können Tarifverträge (nur) mit den Gewerkschaften abgeschlossen werden.

Obwohl die 1938 geschaffene TO-A bzw. TO-B nur gegen den Widerstand der Diözesen übernommen worden waren, behielten nach 1945 die evangelische Kirche und in einem Akt der ökumenischen Solidarität auch die katholische Kirche dieses aufgezwungene System bei. Arbeitsvertragliche Inhalte sollen nicht durch Tarifverträge geregelt, sondern von Arbeitsrechtlichen Kommissionen beschlossen werden. Dadurch werden nach Meinung der kirchlichen Arbeitgeber auch die Gewerkschaften ausgeschlossen und zugleich die üblichen Regularien des Arbeitskampfrechts (Aussperrung und Streik) für den kirchlichen Bereich sistiert. Im Konfliktfall soll ein verbindliches Vermittlungsverfahren („Zwangsschlichtung“) die Einigung in der Kommission ersetzen.

Die Beschlüsse der Kommissionen – in der Regel wird eine 2/3 Mehrheit benötigt – oder des Schlichtungsverfahrens werden vom jeweiligen Diözesanbischof als Kirchengesetz in Kraft gesetzt. Damit werden die diesem Bischof kirchenrechtlich unterstehenden Einrichtungen verpflichtet, die so in Kraft gesetzten Regelungen in ihren Arbeitsverträgen zugrunde zu legen. Es handelt sich somit um „Allgemeine Geschäftsbedingungen“.

Kirchliche Arbeitsgerichte

Da der Staat die gerichtliche Überprüfung dieser kircheneigenen Ordnungen ablehnt, haben die Kirchen eigene kirchliche Arbeitsgerichte gebildet, die Rechtsstreitigkeiten aus der Anwendung der entsprechenden Ordnungen entscheiden sollen.

Den katholischen Arbeitsgerichten fehlen zwei entscheidende Befugnisse:

einmal fehlt den Gerichten die Möglichkeit der Normenkontrolle, da sie nur im Auftrag und Namen des Bischofs „Recht sprechen“. Sie sind also nicht befugt, darüber zu befinden, ob der gesetzgebende Bischof, in dessen Auftrag sie tätig sind, gegen übergeordnetes Recht verstoßen hat, und dann fehlt die Möglichkeit der „Zwangsvollstreckung“. Wenn die unterlegene Seite eine Entscheidung nicht befolgen will, bleibt als schärfste Möglichkeit …. der Liebesentzug.

Aus „gehalten“ wird „verpflichtet“

Auf all diesen Grundlagen haben die deutschen Diözesanbischöfe die bereits genannte Grundordnung (GrO) erlassen und dabei die kirchlichen Sonderregelungen in einer gemeinsamen Rechtsgrundlage zusammengefasst. Die GrO ist von den Bischöfen in jeder Diözese als kircheneigenes Gesetz in Kraft gesetzt worden. Sie gilt für alle Einrichtungen, die den Bischöfen kirchenrechtlich unterstellt sind.

Problematisch ist aber die Geltung dieser Regelungen für die überdiözesan tätigen Gemeinschaften wie den Deutschen Caritasverband, insbesondere aber für die unmittelbar dem Vatikan unterstehenden Orden „päpstlichen Rechts“. Diese Ordensgemeinschaften unterstehen in der Regel einem eigenen Ordensbischof.

Unter Kirchenrechtlern (Kanonikern) ist heftig umstritten, ob die Gesetze der diözesanen Bischöfe auch für diese Orden gelten.

Die den Orden nahe stehenden Kanoniker meinen, der Diözesanbischof habe gegenüber den Orden keinerlei Rechtsetzungsbefugnis, insbesondere aber nicht in Vermögensangelegenheiten, zu denen die Frage der Entlohnung von Beschäftigten gehört. Die den Bischöfen nahe stehenden Kanoniker halten dem entgegen, der Ordensbischof habe nur gegenüber den Ordensmitgliedern eine entsprechende Rechtsetzungsgewalt, nicht aber gegenüber den Laien, die dem Orden durch einen Arbeitsvertrag verbunden sind.

Daher hatten die Bischöfe in der ursprünglichen Fassung der GrO festgelegt, die den Bischöfen nicht unmittelbar unterstehenden Einrichtungen seien „gehalten“, die GrO zu übernehmen. Wer das nicht tut – so war die Rechtsprechung der kirchlichen Arbeitsgerichte – entzieht sich dem maßgeblichen Einfluss der Bischöfe und kann sich daher nicht auf die „Kirchlichkeit“ seiner Einrichtung berufen.

In einem Streitfall hatte nun der unterlegene Arbeitgeber – das Kolping Werk Paderborn – die Entscheidung des obersten Kirchengerichts, der „Apostolischen Signatur“ in Rom zur Frage erbeten, ob dieser Arbeitgeber verpflichtet sei, die GrO und damit das entsprechende kirchliche „Tarifrecht“ zu übernehmen. Ein für diesen Streitfall gebildetes „Sondergericht“ kam zur Entscheidung, dies sei aufgrund der Wortwahl „sind gehalten“ nicht der Fall. „Sind gehalten“ bedeute nicht „sind verpflichtet“.

Darauf haben die Bischöfe reagiert und aus dem „gehalten“ eine „Verpflichtung“ gemacht. Wer bis 31.12.2013 die GrO nicht rechtsverbindlich in seinen Statuten übernommen hat, kann sich demnach arbeitsrechtlich nicht auf die Kirchlichkeit seiner Einrichtung berufen. Aus der Formulierung „bis spätestens 31.12.2013“ in der GrO ergibt sich, dass es sich um eine Ausschlussfrist handelt.

Seit dem Jahreswechsel gibt es nur noch entweder - oder und kein Hin und Her zwischen den Regelungen, d. h. keine katholische Einrichtung kann ein bisschen schwanger sein, sondern muss entweder das weltliche oder das katholische Arbeitsrecht anwenden.

Inzwischen sollen angeblich kirchliche Rechtsträger gegen diese Verpflichtung erneut eine Entscheidung aus Rom einklagen. Deren Auffassung nach dürfe „katholisch“ nicht mit der Weigerung gleichgesetzt werden, Tarifverträge mit einer Gewerkschaft abzuschließen oder anzuwenden (die kath. Soziallehre fordert das „Gewerkschaftsprinzip“ - vgl. unter anderem die Enzyklika „DEUS CARITAS EST“ vom 25.12.2005, Rd.Nr. 27 m.w.N.).

Probleme der Überleitung

Damit ergeben sich Fragen hinsichtlich der Mitwirkung einer bestehenden MAV im Rahmen der innerbetrieblichen Mitbestimmung. Mit Ablauf des 31.12.2013 ist auch die MAVO nicht mehr anwendbar. Damit kann ab 01.01.2014 nur noch das Betriebsverfassungsrecht oder (bei Arbeitgebern, die öffentlich-rechtlich konstituiert sind) das Personalvertretungsgesetz zur Anwendung kommen. Die Wahl der Betriebs- oder Personalräte benötigt aber Zeit. Daher droht ein „vertretungsloser Zeitraum“, in dem der Arbeitgeber ohne entsprechende Personalvertretung vielfach „vollendete Tatsachen“ zu Lasten der Beschäftigten schaffen kann.

Wir zitieren dazu:

„Kein Problem sollte es geben, wenn der Arbeitgeber bis zur Bildung eines Betriebs- oder Personalrats die bereits bestehende MAV weiter beteiligt.

Als Rechtsgrundlage hierfür kommen die Richtlinie 77/187/EWG, 98/50/EG und EG 2001/23/EG in Betracht. Nach Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der letztgenannten Richlinie wird gefordert, die Arbeitnehmervertretung "unter den gleichen Bedingungen zu erhalten, wie sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften (...) bestanden haben."

Beim Wechsel aus dem kirchlichen Regelungsbereich heraus muss mit dem Zeitpunkt des Wechsels der Staat entsprechende Regelungen treffen. Das ist insoweit mit der EU-Richtlinie erfolgt. Weitergehende Umsetzungen dieser Richtlinie fehlen - was den Wechsel vom kirchlichen zum staatlichen Betriebsverfassungsrecht betrifft. Damit kann man sich (nur) auf die EU-Richtlinie stützen. Das sollte "im Zweifel" aber auch getan werden, um eine "vertretungslose Zeit" zu vermeiden.

Mit anderen Worten: die bisherige MAV sollte bis zur Konstitution des künftigen Betriebs- oder Personalrats den Anspruch erheben, über ein "Übergangsmandat" oder ein "Restmandat" die MAVO-Rechte aufgrund der Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 4 der Richtlinie 2001/23/EG weiter auszuüben. Argumentieren kann die MAV damit, dass die kirchliche Selbstbestimmung und Selbstverwaltung verfassungsrechtlich nur "im Rahmen des für alle geltenden Gesetzes" besteht. Und die EU-Richtlinien nehmen die Kirchen nicht aus. Sie sollen also auch für ehemals kirchliche Einrichtungen gelten.

Wenn der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der EU-Richtlinie den Wechsel vom kirchlichen zum weltlichen Recht übersehen hat, dann liegt eine Regelungslücke vor, die durch eine europarechtskonforme Auslegung - also eine analoge Anwendung der EU-Richtlinie - zu schließen wäre.“

Damit ist aber immer noch nicht geklärt, inwieweit die in der Grundordnung vorgegebenen Loyalitätsanforderungen der katholischen Kirche weiterhin Bestand haben. Diese Anforderungen widersprechen schon dem AGG (und sind daher mit dem anfänglich zitierten verfassungsrechtlichen „Schrankenvorbehalt“ nicht vereinbar) und erst recht dem europäischen Recht. Die EU-Vorgabe erlaubt Ungleichbehandlungen nämlich nur in verkündigungsnahen Berufen, die deutsche Kirchenklausel erlaubt sie für das gesamte Personal.

Außerdem heißt es in der EU-Vorgabe, es muss sich um „eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung“ handeln, im deutschen AGG blieb davon nur die „gerechtfertigte“ übrig. Es bleibt abzuwarten, wie die Arbeitsgerichte auf diese Widersprüche reagieren werden. In der Rechtsprechung der unteren Gerichte deutet sich bereits eine kritischere Haltung gegenüber den überdehnten kirchlichen Anforderungen an. So hat das Arbeitsgericht Berlin kürzlich eine entsprechende Entscheidung getroffen.