BERLIN. (hpd) Bis zum 31.12.2013 mussten die Caritas-Einrichtungen „Farbe bekennen“ und die Grundordnung in ihren Statuten übernehmen. „Katholisches Arbeitsrecht“ oder „nicht katholisch“ ist die Alternative – „ein bisschen katholisch“ geht demnach genauso wenig wie „ein bisschen schwanger“.

Die Diözesanbischöfe fordern Klarheit. Im „Schutze von Mutter Kirche“ hatten sich viele angeblich katholische Einrichtungen dem weltlichen Arbeitsrecht entzogen – ohne aber die Regularien des bischöflichen Rechts anzuwenden. Eine zunehmende Zersplitterung war die Folge. Und die Bischöfe wurden mit Auswüchsen konfrontiert, die auch das eigene Arbeitsrecht in Misskredit brachten. Dagegen entstand in der Öffentlichkeit immer größerer Druck – ausgelöst unter anderem durch massive gewerkschaftliche Kritik am kirchlichen Sonderweg und dessen Ergebnissen, wodurch die Sonderstellung der Kirchen insgesamt in Gefahr geriet. Jetzt wollen Deutschlands Bischöfe nur noch die Verantwortung für die Regelungen tragen, die sie selbst in Kraft gesetzt haben. Wer sich diesen Regelungen entzieht, der soll auch nicht mehr die Sonderstellung der Kirche für sich beanspruchen können. Für diese katholischen Einrichtungen wird ab sofort vollständig das weltliche Arbeitsrecht gelten.

Um welche Sonderrechte geht es?

Das kirchlich-katholische Arbeitsrecht beansprucht vier Sonderstellungen, die in der „Grundordnung des kirchlichen Dienstes“ (GrO) zusammengefasst sind. Dabei handelt es sich um

- die individuellen Loyalitätsanforderungen, die schon bei Einstellungen zu beachten sind, und die Rechtsfolge bei Verstößen gegen diese Loyalitätsanforderungen,

- das Mitarbeitervertretungsrecht als Recht der innerbetrieblichen Mitbestimmung, geregelt durch die „Mitarbeitervertretungsordnung“ (MAVO),

- die Weigerung, Tarifverträge mit Gewerkschaften abzuschließen (stattdessen sollen Kommissionen mit der gleichen Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ein kollektives „Arbeitsvertragsrecht“ schaffen) und

- um einen innerkirchlichen Rechtsschutz durch kirchliche Arbeitsgerichte auf dem Gebiet der vorgenannten kollektivrechtlichen Regelungen.

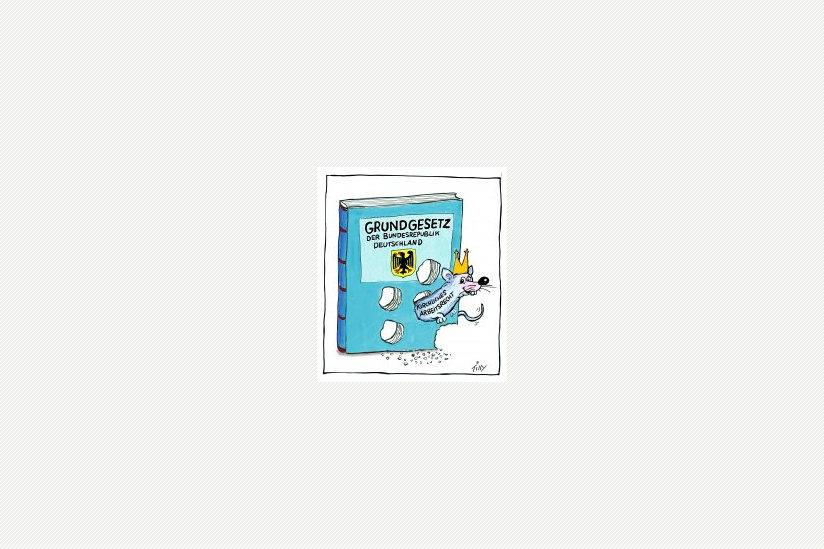

Die Kirchen beanspruchen eine entsprechende Regelungsbefugnis aus der Sonderstellung von Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 WRV, wonach es den Religionsgesellschaften vorbehalten ist, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten und ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde zu verleihen. Dieses Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht gilt für alle Religionsgesellschaften, nicht nur für die beiden christlichen Kirchen. Darüber hinaus beanspruchen die beiden Kirchen aus der dort zugestandenen Anerkennung als „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ auch die öffentlich-rechtliche Rechtsetzungsbefugnis, die anderen Religionsgemeinschaften – wie etwa den buddhistischen Gemeinschaften oder den islamischen Gemeinden in Deutschland – nicht zugestanden ist.

Diese Verfassungsrechtliche Bestimmung bildet den (vorläufigen) Endpunkt einer Entwicklung, die eine Trennung von Kirche und Staat zum Inhalt hat. Staatskirchenrecht – also das staatliche Recht zum Verhältnis zu den Kirchen – ist immer das Recht der Konkordanz zwischen Kirche und Staat. Seinen völkerrechtlich verbindlichen Charakter erhält diese Beziehung durch Konkordatsverträge wie das Reichskonkordat von 1933, das in Artikel 1 die gleiche materielle Regelung trifft.

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein waren etwa die katholischen Fürstbischöfe zugleich weltliche und kirchliche Herren, und beispielsweise die Pfarrer der Evangelische Kirche in Preußen auch preußische Staatsbeamte. Das Vermögen der ortskirchlichen Stiftungen wurde beispielsweise bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als rechtlich unselbstständige Vermögensmasse von den bayerischen Kommunen mitverwaltet, und erst am 1. Januar 1955 wurde die Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen vom Freistaat Bayern auf die Kirchen übertragen.

Mit der verfassungsrechtlichen Bestimmung – und für die katholische Kirche verbindlich auch mit dem Reichskonkordat – wurde den Kirchen zugestanden, selbst zu bestimmen, wo es Pfarreien und Bistümer geben soll (Selbstordnung), wie die entsprechenden Kirchenämter besetzt werden (Selbstverwaltung), und wie das Vermögen der verschiedenen kirchlichen Körperschaften, Stiftungen und Vereine im Rahmen seiner Zweckbestimmung verwaltet wird (Selbstverwaltung). Die Grenzen dieses Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrechts kann der Staat „im Rahmen der für alle geltenden Gesetze“ festlegen. So hat das Betriebsrätegesetz der Weimarer Republik die Kirchen selbstverständlich eingeschlossen, und mit der Einführung der „Tarifordnungen A und B“ durch das faschistische Deutschland wurden auch die Kirchen gezwungen, in ihren Arbeitsverträgen diese „für alle geltenden“ Tarifordnungen zugrunde zu legen.

Rechtsgrundlagen der Grundordnung

Das Recht auf innerbetriebliche Mitbestimmung

Als 1952 unter Adenauer wieder ein Betriebsverfassungsgesetz eingeführt wurde, verzichtete der Staat auf die Regelung der innerbetrieblichen Mitbestimmung für die Kirchen. In § 118 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes wurde festgelegt, dass dieses Gesetz nicht für „Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform“ gelten sollte. Nicht nur die Kirchen und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen, sondern auch andere Religionsgemeinschaften sind daher für ihre „karitativen und erzieherischen Einrichtungen“ – also etwa für die islamische Koranschule – von der Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes befreit.

Ursächlich für diese Befreiung war wohl die Intervention von evangelischer und katholischer Seite (Kardinal Frings), die gleichlautend argumentierten, dies würde im Hinblick auf die Einheit mit den Angehörigen der jeweiligen Kirche in Ostdeutschland problematisch sein – und die zugleich ein eigenes, sozial vorbildliches Mitbestimmungsrecht in Aussicht stellten. Der Staat wollte damit den Trägern entgegen kommen, die unter Verzicht auf die Absicht der Gewinnerzielung gemeinnützig (caritativ) tätig sind, und eine religiös orientierte Erziehungstätigkeit (egal welcher Couleur) ausüben.

In der Praxis und im christlich geprägten Deutschland sollten – nach den traumatischen Erfahrungen des „Dritten Reiches“, und der Fixierung auf die religionsfeindliche nationalsozialistische Ideologie, damit zunächst die beiden christlichen Kirchen und die jüdische Gemeinschaft gefördert und von staatlicher Einflussnahme befreit werden. Mit zunehmender Immigration nichtchristlicher Personen nach Deutschland können im Zuge der verfassungsrechtlich garantierten „Religionsfreiheit“ auch andere Religionsgemeinschaften, wie z. B. Buddhisten, Hindus oder Muslime von dieser Freistellung Gebrauch machen, wenn und solange die entsprechenden Einrichtungen selbstlos (gemeinnützig, caritativ) oder erzieherisch tätig sind.

Da die Religionsfreiheit zudem auch das Recht einschließt, sich gegen eine Religion zu entscheiden, stellt sich heute zudem die Frage, ob der Staat aus seiner Verpflichtung zur weltanschaulichen Neutralität auch ausdrücklich nichtreligiösen Weltanschauungsgemeinschaften wie dem Humanistischen Verband (HVD) eine entsprechende Freistellung für sich und ihre Einrichtungen einräumen müsste.

Eine dem Betriebsverfassungsgesetz vergleichbare Regelung findet sich in den Personalvertretungsgesetzen. So ist in Art. 92 des BayPVG geregelt, dass „dieses Gesetz keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform findet; ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalvertretungsrechts überlassen.“