OZEANE. (hpd) Der Meeresforscher und Unterwasserfotograf Helmut Debelius berichtet über die Seekühe und fragt: Ist Ausrottung ihr Schicksal? Aus eigener Erfahrung und mit eigenen Fotos nimmt er die Leser mit zu einem bemerkenswerten Meeressäuger, dessen Sozialverhalten einzigartig ist und dessen Existenz dennoch bedroht ist.

Das Wasser in dieser Bucht ist nur drei Meter tief. Vorsichtig gleiten wir schnorchelnd an den dunklen Fleck in der Seegraswiese heran. Die Kamera ist gespannt. Aber unsere Vorsicht ist überflüssig: Kaum hat uns die als sehr menschenscheu geltende Gabelschwanzseekuh (Dugong dugong) erspäht, als sie sofort das Seegrasraspeln unterbricht und direkt auf uns zuschwimmt. Elegant paddelt sie auf meine Partnerin zu und umarmt sie regelrecht! Ich pruste vor Lachen, vergesse aber nicht, den Auslöser der Kamera zu bedienen. Liebevoll legt das Tier den Kopf an die Schulter meiner Partnerin.

Von diesem ungewöhnlichen Verhalten des Meeressäugers war uns berichtet worden. Anlass genug, von dieser Seekuhart, von der es kaum Unterwasserfotos gibt, gute Aufnahmen zu versuchen. Der inzwischen sechs Monate alte Seekuhbulle war als junges Kalb während eines Sturms im Westpazifik von seiner Herde getrennt und hier auf Vanuatu angeschwemmt worden. Normalerweise jagen die Einheimischen diese schmackhaften Tiere, überließen aber das Jungtier den Dorfkindern als Spielkamerad. So gewöhnte sich das soziale Tier an den Menschen und befriedigte sein „Knuddelbedürfnis“, sobald ein Mensch in seine Nähe kam. Wir Schnorchler waren ihm äußerst willkommen: Als er auch mich als seinen Geschlechtsgenossen umarmte, zog ich ihn ins Flachwasser und kraulte ihn am Hals. Plötzlich hörte er auf zu Schnaufen, war sanft wie ein Lamm und lag regungslos auf der Wasseroberfläche – zur allgemeinen Erheiterung nicht nur unserer Tauchergruppe, sondern auch der Dorfbewohner des kleinen Südseestaats.

Mit dem Beginn des Washingtoner Artenschutzübereinkommens sind Dugongs oder Gabelschwanzseekühe unter Schutz gestellt. Zu spät für viele Populationen, so für die meisten im Roten Meer und an der afrikanischen Küste. Noch 1930 wurde von einem Dugong berichtet, der durch den Suezkanal an die Küste Palästinas gelangt war! Immerhin hat man an unzugänglichen Stellen an der Sinai-Halbinsel und in einer Bucht bei Marsa Alam im Süden Ägyptens in den letzten Jahren wieder einzelne Dugongs fotografiert. Aber von West-Australien und um die Küsten Neu-Guineas wird noch von Herden mit bis zu 100 Tieren berichtet. Sie sowie die Rundschwanzseekühe des Atlantiks, die Manatis, grasen als einzige pflanzenfressende Meeressäuger der Erde jeden Tag bis zu 40 kg Seegras und Algen. Sie werden etwa 70 Jahre alt. Die Größe der sozialen Gruppen hängt vom Futterangebot, den Umweltbedingungen und der Fortpflanzungszeit ab. Die meisten Dugongs schwimmen in ihrem trüben UW-Zuhause der indopazifischen Küsten paarweise – Weibchen und Männchen oder Mutter mit Kalb.

Die Stellersche Seekuh

Der Riese unter den bekannten Seekühen existiert nicht mehr. Erst 1741 von den Pionieren der Erschließung Russisch-Amerikas (heute Alaska) entdeckt, führte dies innerhalb von 27 Jahren zur Ausrottung der über 7 m langen und bis zu 3.000 kg schweren Meeressäuger. 1768 wurde nachweislich die letzte Riesenseekuh auf der Bering-Insel erschlagen. Der Russe Jakovlev, der zu Sucharbeiten nach Bodenschätzen entsandt war, beschreibt die unnütze Vernichtung: „... manche Jäger betreiben ihr Gewerbe zu dritt. Sie leben an der gesamten Nordküste der Kommandeur-Inseln in Winterhütten zum Zwecke des Fanges von Polarfüchsen. Außer dem Fleisch von Seekühen haben sie keinen anderen Proviant. Dann fügen sie jenen küstennahen Seekuh-Herden große Verluste dadurch zu, dass sie ein Mann mit der an einer langen Stange angebundenen Pokoljuga sticht und zwei Kühe tödlich verwundet. Die Tiere aber schwimmen noch ins Meer und werden erst lange Zeit nach dem Stechen angetrieben. Dann sind sie zur Ernährung untauglich. So sieht es aus mit dem Fang durch wenige Menschen: Obwohl sie viele stechen, gelangt in ihre Hände doch kein frisches Fleisch. Deshalb müssen sie Hunger leiden, den Herden aber fügen sie Verluste zu, die zur Ausrottung führen.“

Jakolev versuchte Maßnahmen zum Schutz der Riesenseekühe über die russische Regierung durchzusetzen. Doch es blieb beim Versuch. Allen Berichten aus dem 19. und 20.Jahrhundert über das Wiederauftauchen der Stellerschen Seekuh, die erst nach ihrer Ausrottung 1780 als Hydrodamalis gigas wissenschaftlich beschrieben wurde, ist kein Glauben zu schenken.

Der Arzt und Naturforscher Georg Steller entdeckte die Riesenseekuh und berichtete: „Ich bin so glücklich oder vielmehr unglücklich gewesen, daß ich das Bezeigen und die Gewohnheiten dieser Thiere zehn Monat lang vor meiner Thür habe ansehen müssen, und will demnach allhier kürtzlich melden, was ich wahrgenommen habe. Sie lieben feuchte und sandige Örter am Ufer des Beringmeeres: sie bleiben aber sehr gerne an den Ausflüssen der Ströme, weil sie von den süßen Wassern angelocket werden; halten sich deswegen alda Herdenweise auf. Wenn das Meer steiget, so kommen sie so nahe an das Ufer, daß ich bisweilen mit der Hand auf den Rücken streichen konnte. Ist ihnen von den Jägern großes Leid geschehen, so thun sie nichts anderes, als daß sie sich vom Ufer weiter entfernen als sonst, gar bald vergessen sie es und kommen wieder. Ihr Fang geschieht mit einem großen eisernen Haken, der von Booten in die Seekühe gestoßen wird. Wenn ein vom Haken getroffenes Tier davon heftig zu bewegen anfänget, so kommen aus der herumschwimmenden Herde die nächsten dazu, um zu helfen. Deswegen versuchen einige Thiere mit ihren Rücken den Kahn umzustoßen, andere legen sich auf den Strick und trachten denselben zu zerreißen. Ein besonderer Beweis ihrer gleichsam ehelichen Liebe erscheinet darinne, daß ein Männlein dem Weiblein, als dieses mit dem krummen Haken gefangen und ans Land gezogen worden, und aller Schläge ungeachtet, die er von den Jägern darüber bekommen hatte, nichts destoweniger bis an das Ufer nachsetzte, da sie schon todt war. Des anderen Tages, als wir morgens kamen, um das Thier zu zerschneiden und die Stücke mitzunehmen, fanden wir noch das Männlein bei seinem Weiblein stehen. Aber auch noch am dritten Tag, da ich bloß zu genauer Durchsuchung der Eingeweide dahin ging, war es noch gegenwärtig.

Im Frühlinge begatten sie sich wie die Menschen, und vornehmlich gegen Abend, bey stillem Meer. Ehe sie aber zusammen gehen, so machen sie einander viel geile Liebkosungen. Denn das Weiblein schwimmet gantz sachte hin und her, das Männlein folget aber allezeit nach, diesem machet das Weiblein so viele Umzüge in lauter krummen Kreisen, bis sie selbst nicht länger warten kann, sich auf den Rücken leget. Wenn dieses geschiehet, so kommt das Männlein fast rasend auf sie, und begattet sich mit ihr, wobey sich beyde wechselweise umarmen. Jeder Mann scheinet nicht mehr als ein Weib zu haben; sie gebären am meisten aber im Herbst, wie ich an Jungen, die nur erst geboren waren, um diese Zeit annehmen konnte. Weil ich aber gesehen hatte, daß sie sich im Frühjahr begatten, so urtheilte ich daraus, sie müßten länger als ein Jahr trächtig bleiben und nicht mehr als ein Kalb bringen.“

Durch Stellers detaillierte Ausführungen bekommen Gebeine (in den Museen von Moskau, Wien und Braunschweig) und Zeichnungen der ausgerotteten Riesenseekuh neues Leben, mahnen aber auch den Menschen des 21. Jahrhunderts zur Besinnung.

Manatis des Atlantiks

Die Stadt Crystal River in Florida wird seit Jahren von Tauchern aufgesucht, weil die ausgedehnte Bucht ein Mekka für Fischer, Vogelfreunde, aber auch ein Paradies für Manatis ist. Jedes Jahr überwintern bei den 22 °C warmen Quellen 80 bis 100 Seekühe und ernähren sich von den Hydrilla-Bänken. Wenn sie die Pflanzen nicht abweiden, ruhen sie am Grund – oft auf dem Rücken liegend und die Flossen quasi verschränkt (!).

Alle fünf Minuten steigen sie zur nahen Wasseroberfläche auf, um zu atmen. Um das, was schon ein recht ruheloser Schlaf zu sein scheint, noch zu unterbrechen, knabbern Fische an Algen, die auf der Haut der Seekühe wachsen. Ich sah, wie ein dösender Manati mit der Flosse nach einem Fisch schlug, wie ein schlafender Mensch nach einer Mücke schlägt. Die Zeit, die nach Fressen und Dösen bleibt, wird für Wanderungen und Geselligkeit genutzt. Anfang März verlassen sie die Bucht bei Crystal River und zerstreuen sich über das ausgedehnte Netz von Floridas Kanälen, Flüssen und Küstengewässern.

Als ich mit der Kamera vom Boot ins Wasser gleite, beobachte ich aufmerksam die dunklen, seichten Stellen um das Quelloch herum. Etwa zwei Dutzend Manatis ruhen auf dem Grund um die wärmende Süßwasserquelle. Es ist Winter in Florida und den dort lebenden Rundschwanzseekühen ist es im Meer zu kalt geworden. Bei guter UW-Sicht reagieren einige scheue Tiere und schwimmen weg. Die meisten aber dösen weiter oder kauen an den Hydrilla-Algen, ihrer liebsten Nahrung im Süßwasser.

Einige wenige aber fangen an, mich zu umkreisen. Bislang habe ich nur den Dugong gesehen, und so wirken die größeren, bis zu 4,5 m langen Manatis bedrohlich. Doch dies hier sind freundliche Seekühe, die sich an den Menschen gewöhnt haben und deren Gesellschaft genießen. Der Kreis um mich wird enger, als zunächst ein Manati, dann ein anderer ganz dicht an mich herankommt und von mir gekratzt werden will. Während ich versuche, eine Kuh mit Kalb zu fotografieren, stößt mich ein Seekuhbulle beharrlich an und heischte nach meiner ungeteilten Aufmerksamkeit.

Der Blue-Spring-Nationalpark

Dieser Nationalpark liegt nördlich von Orlando, Florida. Hier überwintert auch eine Gruppe Manatis, die im St. Johns Fluss lebt. Man hat Blue Spring als Manati-Reservat ausgewiesen, in dem Menschen nur ein kleines Stück zum Schwimmen bleibt. Hier war bis vor einigen Jahren auch das Zentrum der amerikanischen Seekuh-Forschung: Die Wissenschaftler versuchten z. B. zu klären, wo die Manatis außerhalb des Winters leben. Mit Radiosendern versehen wurden ihre Verstecke an der atlantischen Küste aufgespürt.

Schätzungen um die Jahrtausendwende setzen Floridas Manatis-Bestände auf etwa 1.000 Tiere an. Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr durchschnittlich 100 (oft durch Schiffspropeller) getötete Tiere gefunden werden, mögen Mahnungen berechtigt sein, dass die Rundschwanzseekühe von der Ausrottung bedroht sind. Zumindest ist an der westafrikanischen Küste eine eng verwandte Manati-Arten kaum noch zu finden. Bei all meinen Tauchgängen ist mir noch kein Meeressäuger begegnet, dessen Verlust schmerzlicher wäre als der der knuddelnden Seekühe!

William Beebe, ein großer Naturforscher, drückte die Tragödie der Ausrottung höchst überzeugend mit den Worten aus: „Wenn das letzte Individuum einer bis heute lebenden Rasse zu atmen aufgehört hat, müssen ein anderer Himmel und eine andere Erde kommen, bevor es ein solches wieder geben kann.'“

Helmut Debelius

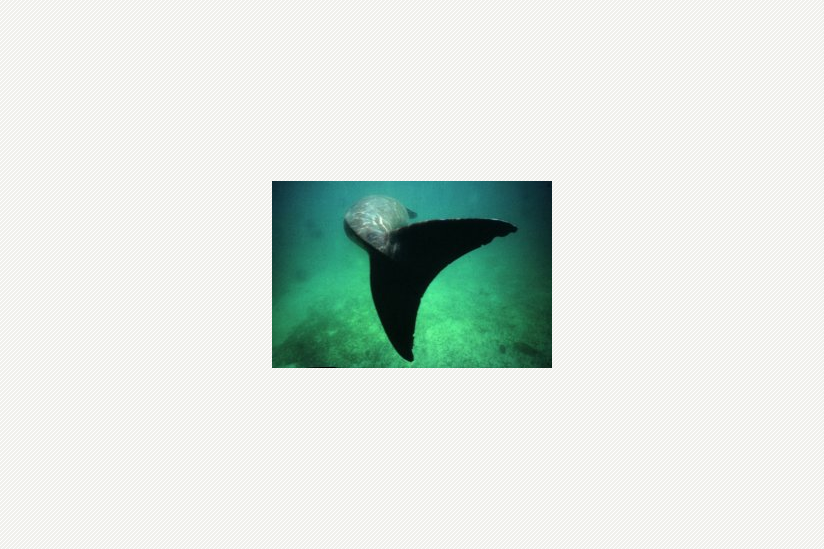

Weidender Dugong (Rotes Meer) mit juveniler Goldmakrele und zwei Schiffshaltern.