BERLIN. (hpd) Unter großer Beachtung durch die Medien hat das Bistum Limburg am vergangenen Freitag erstmals Jahresabschlüsse für das Bistum, den Bischöflichen Stuhl und das Domkapitel präsentiert. Kirchliche Jahresabschlüsse können sich erheblich von den Jahresabschlüssen gewinnorientierter Unternehmen unterscheiden, und der Jahresabschluss des Bistums Limburg weicht noch einmal erheblich von den Jahresabschlüssen anderer Bistümer ab. Matthias Krause hat ihn unter die Lupe genommen und vergleicht ihn mit denen anderer Bistümer, die ebenfalls Jahresabschlüsse veröffentlicht haben.

In Teil 1 der Artikelserie wird das Eigenkapital der Bistümer miteinander verglichen. In Teil 2 die Ertragslage. In Teil 3 werden Besonderheiten der Limburger Rechnungslegung erklärt und kritisch gewürdigt.

Der Fluch des Vorreiters

Der Jahresabschluss des Bistums Limburg ist ein Fall für sich. Kein anderes Bistum (von der Handvoll, die bisher Jahresabschlüsse veröffentlicht hat) weicht derart von den üblichen Gepflogenheiten ab wie das Bistum an der Lahn mit dem höchsten Pro-Kopf-Kirchensteueraufkommen aller deutschen Bistümer. (Allein mit den Mehreinnahmen gegenüber dem Durchschnitt könnte das Bistum Limburg jedes Jahr zwei 30-Millionen-Euro-Residenzen finanzieren.) Diese Limburger Besonderheiten dürften allerdings vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Bistum bereits 1999 beschlossen hat, sein Rechnungswesen von der Kameralistik auf die – an die kaufmännische Buchführung angelehnte – “Doppik” umzustellen. (Mit Bilanz und “Gewinn- und Verlustrechnung” – da die Kirchen nicht gewinnorientiert arbeiten wird für letztere jedoch auch der Begriff “Ergebnisrechnung” verwendet.)

Die Doppik steckte damals selbst in der öffentlichen Verwaltung noch in ihren Anfängen: Als die deutsche Innenministerkonferenz Ende 2003 Regelungsentwürfe für die kommunale Doppik verabschiedete, hatte das Bistum Limburg bereits auf das neue Rechnungswesen umgestellt. Die Abweichungen des Limburger Jahresabschlusses von den übrigen Bistümern dürften also vor allem darin begründet sein, dass es damals noch gar kein Referenzkonzept gab und das Bistum Limburg sich vor die Herausforderung gestellt sah, die Prinzipien der kaufmännischen Buchführung sachgerecht auf die Erfordernisse der Kirche anzupassen, die nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern Haushalte bewirtschaftet. Diese Leistung kann kaum genug gewürdigt werden, und die Limburger Jahresabschlüsse lassen eine sehr ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema und eine ausgeklügelte Anpassung an die Bedürfnisse des Haushaltswesens erkennen.

Mit dem Wissen von heute muss man allerdings sagen, dass diese Anpassungen oftmals dem eigentlichen Zweck des Jahresabschlusses – nämlich “ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage” des Bistums zu vermitteln – zuwider laufen. Und die Jahresabschlüsse anderer Bistümer belegen, dass auch die Kirche ihr Rechnungswesen deutlich enger an die handelsrechtlichen Vorschriften anlehnen kann, als es das Bistum Limburg tut.

Für die folgenden Vergleiche werden die Jahresabschlussdaten der Bistümer Limburg und Speyer den handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend (“HGB-konform”) aufbereitet, so dass sie mit der Darstellung der anderen Bistümer vergleichbar sind. Auch, wenn das Bistum Limburg erklärt (Finanzbericht S. 18), die dort vorgenommenen Abweichungen vom HGB seien “im Hinblick auf die Eigenheiten einer kirchlichen Körperschaft vorgenommen worden”, so zeigt doch die Praxis der anderen Bistümer, dass eine HGB-konforme Darstellung auch für die Kirchen sachgerecht sein kann.

Für den Vergleich der Bistümer kommt es nicht darauf an, wie das Bistum Limburg die Dinge sieht, sondern die in den Jahresabschlüssen dargestellten Sachverhalte müssen in einer einheitlichen Form vergleichbar gemacht werden, wie sie ein “sachverständiger Dritter” wählen würde. Die übrigen Bistümer mit ihren HGB-konformen Jahresabschlüssen dürfen diesbezüglich wohl als “sachverständige Dritte” gelten.

Vergleichsgröße Eigenkapital

Die zentrale Größe der Bilanz ist das Eigenkapital. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um das Netto- oder Reinvermögen, welches sich dadurch ergibt, dass vom Wert des Bruttovermögens (Bilanzsumme) die Ansprüche Dritter (“Schulden”, “Fremdkapital”) abgezogen werden.

Informationen zum Eigenkapital haben die Bistümer Hamburg, Hildesheim, Essen, Limburg, Speyer und Trier veröffentlicht. Das Erzbistum Hamburg veröffentlicht zwar “Geschäftsberichte”, diese enthalten allerdings nur die Ergebnisrechnung (Haushalt), keine Bilanz. Seit das Erzbistum mit dem “Geschäftsbericht” 2011 auf eine professionelle Hochglanzbroschüre umgestiegen ist (und das Eigenkapital im Vorjahr die 100-Millionen-Euro-Marke überschritten hatte), wird dort auch die Höhe des Eigenkapitals nicht mehr ausgewiesen. Daher wird hier das Eigenkapital des Erzbistums Hamburg von 2010 angesetzt.

Transparenz erfordert Gesamtabschlüsse

Im Folgenden wird das verglichen, was in den Jahresabschlüssen der Bistümer ausgewiesen wird. Wie gut diese Informationen tatsächlich vergleichbar sind, hängt davon ab, wie viel Vermögen die Bistümer in selbstständige Rechtsformen (z. B. den Bischöflichen Stuhl oder Stiftungen) ausgegliedert haben. Das Erzbistum Hamburg erwähnt “ausgelagerte Sondervermögen” (Priesterversorgungsfonds, Hilfsfonds “Mütter in Not”, “Katholische Förderstiftung für sozialpädagogische Fachkräfte im Erzbistum Hamburg”).

Der Jahresabschluss des Bistums Hildesheim umfasst auch das Vermögen des Bischöflichen Stuhls, es werden allerdings keine Grundstücke und Gebäude bilanziert, und “rechtlich unselbstständige, jedoch organisatorisch gesondert geführte Einheiten” werden “teilweise wie rechtlich selbstständige außenstehende Einheiten angesehen”, d. h. nicht in der Bilanz berücksichtigt.

Die Bilanz des Bistums Speyer weist ungedeckte Pensionsrückstellungen in Höhe von 40 Mio. Euro nicht aus, die im Jahresabschluss der Eremitenanstalt als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag erscheinen.

Für einen wirklich sachgerechten Vergleich und eine aussagefähige Darstellung müssten die Bistümer ihre selbstständigen Einheiten zu einem Gesamtabschluss (vergleichbar einem Konzernabschluss) konsolidieren, wie es auch Kreise, Städte und Gemeinden tun müssen, die auf die Doppik umgestellt haben. Kirchenseitig wird mitunter argumentiert, man benötige keine “Konzernabschlüsse”, da die Kirche kein gewinnorientierter Konzern sei. Der Grund für die Aufstellung solcher Berichte liegt allerdings nicht in der Gewinnerzielungsabsicht, sondern in Transparenzerfordernissen, die für die Kirchen in der Sache ebenso gelten wie für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung.

Auch das Argument “Die katholische Kirche ist eben kein Konzern – sondern ein ungemein komplexes Gebilde” (so der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer) geht fehl, denn Konzerne sind nun mal ungemein komplexe Gebilde – das ist ja gerade der Grund, weshalb durch die etablierten Konsolidierungsverfahren wieder Übersichtlichkeit hergestellt wird.

Wenn der Aufwand dafür sowohl gewinnorientierten Unternehmen als auch der notorisch klammen öffentlichen Verwaltung zumutbar ist, ist nicht recht einzusehen, weshalb die Kirche davon ausgenommen bleiben sollte. Die Kirchen in Deutschland nehmen jährlich 10 Milliarden Euro allein aus Kirchensteuern ein, hinzu kommen nicht unbeträchtliche öffentliche Summen – wieso sollten die Transparenzstandards für Wirtschaft und Verwaltung da nicht gelten?

Ein Grund für die kirchliche Zurückhaltung dürfte darin liegen, dass bei der Konsolidierung die tatsächlichen Werte der kirchlichen Beteiligungen deutlicher werden, weil im Gesamtabschluss nicht mehr die historischen Anschaffungswerte (Buchwerte), sondern der aktuelle Wert des Eigenkapitals der Beteiligungen auszuweisen ist. So müsste z. B. das Bistum Essen für seinen Anteil an der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft (ASW), der einem Bistumssprecher zufolge mit seinem Anschaffungswert von 15 Mio. in die Bistumsbilanz eingeflossen ist, im Gesamtabschluss stattdessen den anteiligen Wert des Eigenkapitals der ASW ansetzen – allein dadurch würde sich das ausgewiesene Eigenkapital des Bistums von 126 Mio. um über 20 Mio. erhöhen.

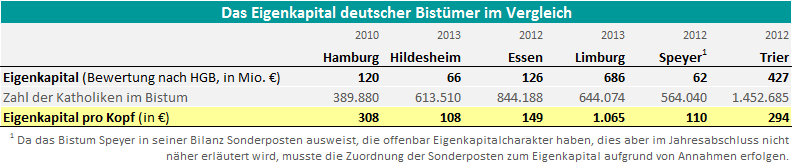

Das Eigenkapital deutscher Bistümer im Vergleich

Hier nun das Eigenkapital der deutschen Bistümer, die hierzu Informationen veröffentlichen. Die Angaben der Bistümer Limburg und Speyer wurden entsprechend der Darstellung bei den anderen Bistümern angepasst.

Bereits in absoluten Zahlen ist die finanzielle Stärke des Bistums Limburg erkennbar: Von den Bistümern, die Informationen zum Eigenkapital veröffentlichen, hat es mit Abstand das höchste. Sinnvoller ist allerdings ein Vergleich, der die unterschiedliche Größe der Bistümer berücksichtigt. Denn vor allem das Kirchensteueraufkommen, aber auch das Sachvermögen und die Zahl der Priester (und damit auch die Höhe der Pensionsrückstellungen) hängen von der Zahl der Katholiken im Bistum ab. Vergleicht man deshalb das Pro-Kopf-Eigenkapital der Bistümer, so tritt der finanzielle Vorsprung des Bistums Limburg noch deutlicher hervor. Obwohl Limburg nämlich ein deutlich höheres Eigenkapital hat als z. B. Trier, hat es nicht einmal halb so viele Katholiken.

Berücksichtigung des für kirchliche Zwecke gebundenen Vermögens

Anders als bei gewinnorientierten Unternehmen wird allerdings der bloße Vergleich des Eigenkapitals den kirchlichen Besonderheiten nicht gerecht. Denn das kirchliche Vermögen wird – mit Ausnahme der Wertpapiere – nicht wegen seines finanziellen Wertes oder zur Renditeerzielung besessen, sondern primär für kirchliche Zwecke. Dieses Vermögen ist nur eingeschränkt veräußerbar und soll auch gar nicht veräußert werden.

Während ein Unternehmer sein Unternehmen (im Normalfall) im Prinzip jederzeit mindestens zum Preis des Eigenkapitals verkaufen könnte, ist das kirchliche Vermögen, zumindest sofern es kirchlichen Zwecken dient, “gebunden” und damit nur sehr eingeschränkt disponierbar. So weist z. B. die Bilanz des Bistums Essen ein Eigenkapital in Höhe von 126 Mio. € aus, dieses ist aber komplett in Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen (wie Computersoftware) gebunden. Das Eigenkapital spiegelt daher den finanziellen Spielraum des Bistums nicht sachgerecht wieder.

Um dies zu berücksichtigen bietet es sich an, auf der Aktivseite der Bilanz zwischen “betriebsnotwendigem” und “realisierbarem” (d. h. veräußerbarem) Vermögen zu unterscheiden. Ohne weitergehende Informationen ist davon auszugehen, dass nur die Wertpapiere des Anlagevermögens veräußerbar sind. Denn andere Finanzanlagen wie Beteiligungen werden oft zu kirchlichen Zwecken eingegangen. (Z. B. die oben erwähnte Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, die “zur Versorgung breiter Bevölkerungskreise und besonderer Gruppen mit preiswerten Wohnungen” beitragen soll.)

Auch Darlehen (ebenfalls als Finanzanlagen bilanziert) werden üblicherweise für kirchliche Zwecke (z. B. an andere kirchliche Einheiten) vergeben. Und auf das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, Kassenbestände und Guthaben) kann ebenfalls nicht verzichtet werden, ohne das Bistum lahmzulegen. Denn Kassenbestände und Bankguthaben werden zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs benötigt. Ohne nähere Informationen muss also davon ausgegangen werden, dass das gesamte Vermögen außer den Wertpapieren des Anlagevermögens betriebsnotwendig ist. Umgekehrt dürfen zumindest die Wertpapiere als veräußerbar gelten.

Die Bindung des kirchlichen Eigenkapitals lässt sich nun berücksichtigen, indem das Eigenkapital in “betriebsnotwendiges Eigenkapital” und “disponierbares Eigenkapital” aufgeteilt wird. Das disponierbare Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Eigenkapital und betriebsnotwendigem Vermögen. Sein Wert ist kleiner als der der Finanzanlagen, die nicht komplett disponibel sind, weil zumindest ein Teil der Finanzanlagen benötigt wird, um die Rückstellungen (v. a. Pensionsrückstellungen) zu unterlegen.

Weshalb Kirchenbilanzen so hohe Finanzanlagen aufweisen (müssen)

Da sich langfristige Rückstellungen (wie Pensionsrückstellungen) verzinsen müssen, müssen nicht gewinnorientiert arbeitende Organisationen wie die Kirchen diese Passivpositionen auf der Aktivseite mit rentierlichen Geldanlagen (Finanzanlagen) unterlegen, um die bei der Berechnung der Rückstellungen angenommene Rendite auch tatsächlich zu erreichen und das Geld bei Fälligkeit auch wirklich auszahlen zu können. (Man will ja nicht das Pfarrhaus verkaufen müssen, um das Geld für die Pension des Pfarrers zu bekommen.) Aus diesem Grund beinhalten kirchliche Bilanzen auf der Aktivseite üblicherweise hohe Finanzanlagen, die den Wert des Sachvermögens durchaus übersteigen können, und wie man es in dieser Weise von Unternehmensbilanzen nicht kennt.

Dies liegt daran, dass bei Unternehmen im Normalfall das betriebsnotwendige Vermögen selbst (Gebäude, Maschinen, Fuhrpark usw.) die Rendite in Form von Gewinnen erwirtschaftet, während Kirchen- oder Kindergartengebäude keine Rendite abwerfen. Beim Bistum Trier z. B. beträgt der Wert der Sachanlagen mit 185 Mio. nur rund ein Drittel der Finanzanlagen (543 Mio.). Diesen stehen dann allerdings auf der Passivseite auch Rückstellungen in Höhe von immerhin 409 Mio. gegenüber.

Werden die obigen Aspekte bei der Beurteilung der Vermögenslage nicht berücksichtigt, weil man z. B. nur Unternehmensbilanzen gewohnt ist, so erscheinen viele Bistümer auf den ersten Blick sehr “reich”, weil sie Eigenkapital in dreistelliger Millionenhöhe und hohe Wertpapierbestände ausweisen. Beim Bistum Essen zeigt sich allerdings, dass den Rückstellungen in Höhe von 95 Mio. Euro lediglich Finanzanlagen von 50 Mio. Euro gegenüberstehen. Auch dies lässt die Vermögenslage des Bistums eher düster erscheinen – zumindest, soweit sich das aus der Bistumsbilanz erkennen lässt.

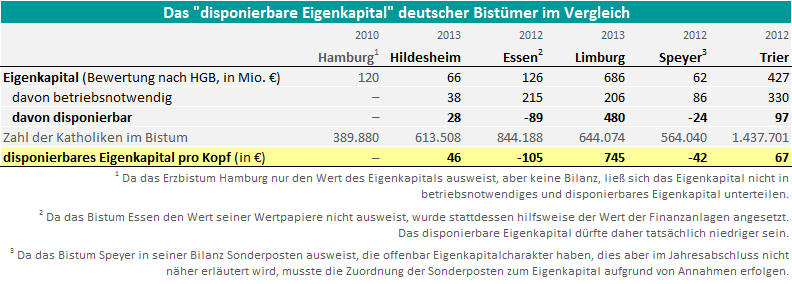

Vergleich des “disponierbaren Eigenkapitals” deutscher Bistümer

Untergliedert man nun das Eigenkapital der Bistümer auf die oben beschriebene Weise, so ergibt sich folgendes Bild:

Das “disponierbare Eigenkapital” erscheint auch deshalb als Vergleichsgröße gut geeignet, weil es viele “Unschärfen” bei der schwierigen Bewertung des kirchenspezifischen Sachvermögens (z. B. Kirchengebäude) neutralisiert. Denn das kirchliche Vermögen erhöht zwar den Wert der Sachanlagen auf der Aktivseite der Bilanz, erhöht aber in gleichem Maße auch den Wert des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Dadurch ist der Wert des disponierbaren Eigenkapitals unabhängig davon, ob z. B. eine Kirche mit 1 Euro Erinnerungswert angesetzt wird oder mit einem höheren Wert (falls die Baukosten ermittelt oder abgeschätzt wurden).

Ebenso vermindern zwar beim Bistum Hildesheim die in der Bilanz nicht angesetzten Grundstücke und Gebäude dessen Sachvermögen, entsprechend niedrig ist dann aber auch das betriebsnotwendige Eigenkapital, so dass die Vergleichsgröße “disponierbares Eigenkapital” von diesem Versäumnis nicht beeinträchtigt wird. Und beim Bistum Essen würde z. B. die oben erwähnte Höherbewertung der Beteiligung an der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft sich ebenso im betriebsnotwendigen Eigenkapital niederschlagen, so dass auch hier das disponierbare Eigenkapital unbeeinflusst bliebe.

Berechnet man zum besseren Vergleich wieder das disponierbare Eigenkapital pro Kopf, so zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen des Bistümern. Zumindest ausweislich der Bilanzen ist der finanzielle Spielraum der Bistümer Essen und Speyer offenbar stark eingeschränkt. Auf der anderen Seite wird die herausragende finanzielle Stärke des Bistums Limburg deutlich. Etwas anderes war allerdings auch nicht zu erwarten, denn wenn es dem Bistum mit dem höchsten Pro-Kopf-Kirchensteueraufkommen in Deutschland nicht möglich wäre, über die Jahrzehnte hinweg deutliche Reserven anzusammeln, müssten die anderen Bistümer wohl schon pleite gegangen sein.

Um sich wieder finanziellen Spielraum zu verschaffen, können die Bistümer Essen und Speyer zwei Dinge tun: Zum Einen können Sie prüfen, welche Teile des kirchlichen Vermögens vielleicht doch veräußerbar sind. So hat das Bistum Essen tatsächlich vor einigen Jahren versucht, seine Anteile an der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft den Bistümern, die die übrigen Anteile halten, zu verkaufen. Die andere Strategie besteht darin, sich durch das Erwirtschaften jährlicher Überschüsse langsam wieder aus dem finanziellen “Loch” herauszuarbeiten.

Hierzu wird in Teil 2 die Ertragslage der Bistümer untersucht.