BERLIN. (hpd) Nicht wie Thomas Nagel einst fragte – Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? - nein, wie fühlt es sich an, ein Habicht zu sein, das ist für Helen Macdonald die Frage. Eine praktische Frage, sie ist Falknerin, und eine literarische, sie ist Dozentin für Wissenschaftsgeschichte in Cambridge und schreibt eine wunderbare Prosa.

Ganz genau müsste die Frage dieser literarischen Versuchsanordnung heißen: Wie fühlt es sich an, zu versuchen, wie ein Habicht zu sein. So ein Vogel kann für so vieles stehen: "Ein Reptil. Ein gefallener Engel. Ein Greif aus einem illuminierten Bestiarium. Etwas Strahlendes und Fernes, wie durch Wasser gefallenes Gold. Eine kaputte Marionette aus Flügeln, Beinen und lichtgesprenkelten Federn."

Macdonald ist auch Lyrikerin. Und eine genaue Naturbeobachterin. Über Mabel, ihr heranwachsendes Habichtweib, schreibt sie: "Sie hat den Schnabel geöffnet und atmet mir ihren heißen Habichtatem ins Gesicht. Er riecht nach Pfeffer und Moschus und verbranntem Stein. Es fühlt sich an, als halte ich eine lodernde Fackel in der Hand."

Habichte kann man nicht dressieren. Anders als gesellige Tiere wie Pferd und Hund verstehen sie nicht Zwang und Strafe. Die einzige Möglichkeit, sie abzurichten, besteht in positiver Bestärkung durch Futter. Vor 400 Jahren, 1615, schrieb der Falkner Simon Lathan daher schon, man kann sie sich nur zum Freund machen. Ein hohes Ideal, das überraschend aktuell wirkt.

Der Habicht, "mal eine Kröte, mal ein verlassenes Kind, mal ein Drache", war für Macdonald aber vor allem eines: alles was sie sein wollte - "ein Einzelgänger, selbstbeherrscht, frei von Trauer und taub gegenüber den Verletzungen des Lebens". Sie richtete Mabel ab als eine Art Trauerarbeit, nach dem Tod ihres geliebten Vaters.

Die Erinnerungen an den Vater sind ein eingeflochtener Erzählstrang, die Erfahrungen des Trivialautors Th. H. White, der in den fünfziger Jahren einen Habicht abrichtete und daran scheiterte, weil er ihn bezwingen wollte, ein anderer.

Macdonald stellt vor allem eines fest. Mabel lebt in einer anderen Welt. In der das Leben schneller läuft, die Zeit viel langsamer ist. Sie hat vier Farbrezeptoren, nicht drei. Kann ultraviolettes Licht, auch Wärme, ja sogar magnetische Feldlinien sehen. Unmittelbar lösen sich in ihr Angst, der Drang zu fliegen, alles in Besitz zu nehmen ab, und zu töten. Aber Mabel spielt auch. Sie fängt ihr zugeworfene Papierkugeln auf und schleudert sie wieder und wieder zurück. Und sie kann glücklich und zufrieden sein, wenn sie gestreichelt wird zum Beispiel. Dann schüttelt sie die Federn und ihre Augen werden zu schmalen Schlitzen. Helen Macdonald wird sich im Klaren darüber, dass sie vor den Menschen geflohen war, um wie ein Habicht zu werden, und dabei den Habicht nur in einen Spiegel ihrer selbst verwandelt hatte. Der erste Schritt der Abrichtung bestand darin, dem Vogel die Angst zu nehmen, indem sie sich selbst möglichst unsichtbar machte, um von ihm übersehen zu werden. Genau das wollte sie damals am liebsten von allen.

Der in England einst ausgestorbene Habicht ist ihr mehr als nur ein seltener Vogel. Sie hat ihn zum Teil ihres menschlichen Lebens gemacht und er wurde ihr damit umso rätselhafter und komplexer. Anders als die fast ausgestorbenen Vögel wie der Kondor, "die bloß noch Symbol sind für Verlust und Hoffnung" – von Helen Macdonald aber auch als "fliegende Hausschweine mit schwarzen Federboas" beschrieben. "Je seltener Tiere werden, umso weniger Bedeutung können sie haben. Und schließlich ist die Seltenheit alles, woraus sie bestehen." Wie gut, dass es noch Falkner wie Helen Macdonald gibt.

Endlich bedurfte es wieder eines Lernschrittes für die akademisch gebildete Falknerin selbst: Zu akzeptieren, dass der Raubvogel und sie in verschiedenen Welten leben und Mabels "Unmenschlichkeit" zu schätzen zu lernen, "weil sie mit uns nichts zu tun hat". "Ich hatte den Habicht in meine Welt gebracht und dann so getan, als lebte ich in seiner. Jetzt fühlt sich das ganz anders an: Wir leben glücklich miteinander, aber jeder in seiner eigenen Welt", schreibt sie, nachdem sie in die Welt menschlicher Solidarität zurückgefunden hat, in der Menschen einander umarmen und miteinander trauern können.

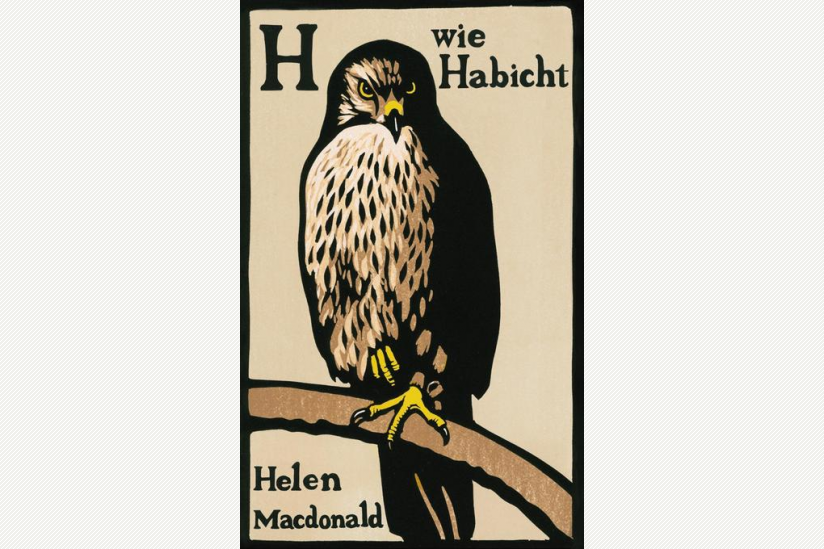

Helen Macdonald: "H wie Habicht", Allegria Ullstein Verlag München 2015, 414 S, 20 Euro