Im September dieses Jahres jährte sich das Oslo-Friedensabkommen zum 25. Mal. Obwohl gescheitert, dient es noch immer als Grundlage für eine Zwei-Staaten-Lösung. Basierend auf Oslo entstanden weitere Abkommen, die den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ermöglichen sollten. Das Hebron-Protokoll von 1997, das die zweitgrößte Stadt des Westjordanlands in zwei Teile teilt, war ein solches. Genützt hat es nichts.

Wenn man vom Stadtzentrum in Hebron die große a-Shuhada-Straße hinunter zum Grab der Patriarchen läuft, begegnet man einer verstörenden Leere. Verbarrikadierte Hauseingänge und Schrott, der sich in Ecken sammelt, blockierte Seitenstraßen und kahle Plätze, wo einst der Gemüse-, Vieh- und Goldmarkt angesiedelt waren: Die Altstadt von Hebron hat sich in zwanzig Jahren zu einem Geisterort entwickelt. Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr; sie spiegelt unter umgekehrten Vorzeichen ein Ereignis wider, das vor knapp neunzig Jahren geschehen war.

Als 1929 im Kontext landesweiter Unruhen 67 Juden aus Hebron von einem Mob ermordet wurden, entschied die damalige britische Mandatsmacht die restlich verbliebenen Juden über einen Zeitraum von wenigen Jahren zu evakuieren, um weiteres Morden zu verhindern. Das Leben hunderter strengreligiöser Juden, die sich vor allem seit der spanischen Reconquista Ende des 15. Jahrhunderts in Hebron angesiedelt hatten, kam zu einem Ende. Jüdisches Leben sollte erst fünfzig Jahre später in die Stadt zurückkehren. Seitdem kam und kommt es immer wieder zu gewalttätigen Angriffen auf beiden Seiten. Hebron ist die einzige Großstadt im Westjordanland, in der eine kleine Gruppe von geschätzten 700 jüdischen Siedlern neben einer Mehrheit von über 200.000 palästinensischen Einwohnern lebt. Beschützt werden die Siedler von weit über tausend israelischen Soldaten, die sich auf knapp zwei Dutzend Militärstützpunkte in und um die Altstadt verteilen. Durch Stadtführungen und Protestaktionen liefern sich israelische und palästinensische NGOs auf der einen Seite sowie nationalreligiöse Siedler auf der anderen Seite einen Kampf um die Deutungshoheit der Stadtentwicklung.

Die Siedler sehen sich als Opfer palästinensischen Terrors und restriktiver israelischer Politik

Ein Sommertag im Juli. Ein Reisebus keucht die a-Shuhada-Straße hoch und hält an ihrem Ende. Hier an einem Seitenweg liegt Tel Rumeida, eine von vier jüdischen Nachbarschaften der Altstadt von Hebron, gegründet 1984. Es sind nur ein paar schlicht erbaute Wohnblocks, in denen acht Familien genau neben einer archäologischen Ausgrabungsstätte leben. Die Gruppe der fast ausschließlich aus den USA angereisten jüdisch-orthodoxen Touristen sammelt sich um Rabbi Simcha Hochbaum, ein paar Russen und Holländer sind auch dabei. Hier an diesem Ort, sagt Hochbaum in sein Mikrofon, habe Gott Abraham zum ersten Mal das Land Eretz Israel versprochen; hier hätten ihm drei Engel die Geburt seines Sohnes Isaak prophezeit. Dann erzählt er, wie Netanjahu 1998 in seiner ersten Amtszeit als Premierminister nach Hebron gekommen sei und ihnen einen Check angeboten habe zur Entschädigung für die Ermordung eines Siedlers durch einen palästinensischen Terroristen. Der Chefrabbi habe den Check vor Netanjahus Augen zerrissen und gesagt, dass sie kein Schweigegeld bräuchten, sondern die Erlaubnis zum Bauen. Netanjahu habe ihnen daraufhin 24 Stunden Zeit gegeben, was sie bis dahin gebaut bekämen, das sollte bleiben. Seitdem kam nichts Neues mehr hinzu. "Die Linken", sagt Hochbaum in die Runde, "versuchen zu verhindern, dass unsere Gemeinschaft weiterwächst". Er selbst kam vor 23 Jahren mit Frau und Kindern direkt von New York nach Hebron, wo er als Rabbi und Führer religiöser Touren tätig wurde. Hochbaum, Ende Vierzig, fein gestutzter Vollbart, weißes Hemd, arbeitet für die Organisation The Hebron Fund. Die 1979 gegründete Organisation mit Sitz in Brooklyn hat es sich zur Aufgabe gemacht, die jüdische Gemeinschaft in Hebron finanziell zu unterstützen. Denn nach jüdischem Glauben sind hier am Grab der Patriarchen (Machpela) die religiösen Erzväter Abraham, Isaak und Jakob begraben, die auch im muslimischen Glauben eine große Rolle spielen. Der obere Teil der Machpela ist deshalb Moschee und Synagoge zugleich.

Die Gruppe steigt wieder in den Bus, fährt weiter die a-Shuhada-Straße hinunter, hält an jeder Siedlung. Kinderspielplätze werden gezeigt, Familien stellen sich vor, stolz wird das Erreichte präsentiert. Dann halten sie vor einem großen Gebäude, das einst ein jüdisches Krankenhaus gewesen war. Heute ist Beit Hadassah ein Museum und das Zuhause einiger Siedlerfamilien. Genau hier begann die Wiederbesiedlung der Altstadt, als Rabbi Mosche Levinger mit seiner Frau und anderen das Gebäude 1979 besetzt hielten und nicht mehr gingen. Das Museum erzählt die Geschichte des Massakers an den Juden von 1929. Unerwähnt bleibt jedoch die Tatsache, dass Hunderte von Juden damals durch ihre palästinensischen Nachbarn vor dem Mob gerettet wurden. Auffallend unerwähnt an diesem Tag bleiben auch die Gewaltakte der Siedler selbst. Überall auf der a-Shuhada-Straße und an den Siedlerwohnblocks sind Tafeln angebracht, die an die Toten palästinensischen Terrors erinnern. Die Siedler verstehen sich als Opfer palästinensischer Gewalt und restriktiver israelischer Politik, die sie am Wachstum hindert. Selbst als ein Tourist auf dem Höhepunkt der Führung in der Synagoge der Machpela wissen will, was es mit dem an betenden Muslimen verübten Massaker Baruch Goldsteins auf sich hat, übergeht Rabbi Simcha die Frage einfach. Sie passt nicht in das Bild der Opferrolle, passt nicht in das Image der religiösen Idylle. Denn es soll bei diesen Führungen nicht nur um eine religiöse Verbundenheit der Diaspora mit Eretz Israel gehen. Es geht auch ums Geld. Spenden, die die jüdische Gemeinde Hebrons von den Religionstouristen braucht: Für Spielplätze, für Anschaffungen, für bedürftige Familien. Mindestens einmal in der Woche organisiert The Hebron Fund deshalb Touren in der Altstadt, in den Sommermonaten sogar mehrmals täglich. 50 Dollar kostet eine Tour, freiwillige Spenden nicht miteingerechnet. Recherchen zu den konkreten Spendeneinnahmen scheitern, da die Gemeinde ausländischen Journalisten gegenüber äußerst misstrauisch ist. Zu viel Kritik hat es schon in der Vergangenheit gehagelt. Den Touristen soll die schöne Seite der Medaille präsentiert werden. Kritik ist unerwünscht.

Die linken NGOs sehen sich als Aufklärer der internationalen Öffentlichkeit

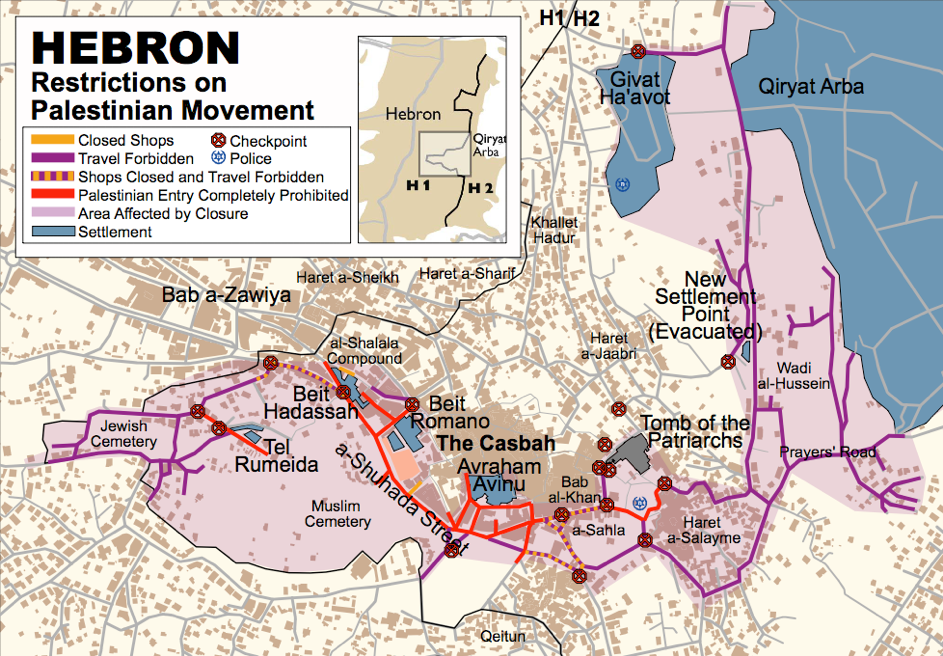

Die teils tödlichen Angriffe von Siedlern und Palästinensern in Hebron auf die jeweils andere Gruppe sind gut dokumentiert. Die Frage, wer wie viele Opfer zu beklagen hat, geht dabei aber am eigentlichen Problem vorbei. Denn der Gewalt liegt auf beiden Seiten ein tiefergehendes Verständnis zugrunde, das die Gewalt erst bedingt und sie vor den eigenen Leuten als einzig probates Mittel erscheinen lässt. Mögen die Motive gewaltbereiter Palästinenser dabei verschieden sein – Antisemitismus, Dschihad, Leugnung des Existenzrechts Israels, Frustration –, ihnen allen gemeinsam ist das Empfinden, unterdrückt zu werden. Die Siedler dagegen haben ein stark religiös geprägtes Bewusstsein, die eigentlichen Herren der Stadt zu sein. Sie wollen Hebron, und nicht nur dessen Altstadt, für sich zurückerobern. Der Staat Israel und seine Repräsentanten werden dabei so weit akzeptiert wie er sich nicht gegen sie wendet. Größter Wendepunkt in der jüngsten Geschichte von Hebron im Kontext der Feinseligkeiten beider Gruppen ist das Massaker von Baruch Goldstein in der Moschee der Machpela im Jahr 1994. Goldstein, ein Siedler der in der Nähe von Hebron gelegenen Siedlung Kiryat Arba, betrat am 25. Februar die Moschee und schoss mit seiner M-16 um sich; 29 Menschen starben, bevor er überwältigt und selbst getötet wurde. Die Folgen des Attentats: In den kommenden Jahren wurde die Altstadt von Hebron für palästinensische Fußgänger und Autos eingeschränkt, monatelange Ausgangssperren wurden verhängt. Obwohl Goldstein von der damaligen israelischen Regierung offiziell als Terrorist verurteilt wurde, erhöhte sie aus Angst vor Racheakten die Militärpräsenz, um die Siedler zu beschützen. Hunderte palästinensische Anwohner mussten daraufhin ihre Geschäfte schließen und die Altstadt verlassen. Das Hebron-Protokoll von 1997 war ein Versuch der Ordnung und der Schlichtung, genützt hat es nichts. Vor allem mit Beginn der Zweiten Intifada verschärften sich die Restriktionen. Mehr als die Hälfte der früher in der Altstadt lebenden 40.000 palästinensischen Einwohner sind bis heute verschwunden. Ihre Häuser sind verlassen, manche sind von Siedlern illegal besetzt. Das einst lebendige Stadtzentrum mit seinen vielen Märkten und Geschäften mutet heute wie eine Geisterstadt an. Die meisten Straßen, Plätze und Wege sind für Palästinenser gesperrt. In Kiryat Arba haben Siedler eine Gedenkstätte für Baruch Goldstein errichtet.

Zwei Tage nachdem die Siedler eine Führung durch die Altstadt gemacht haben, fährt erneut ein Bus die a-Shuhada-Straße hoch. Diesmal organisiert von der israelischen NGO Breaking the Silence (BTS). Die Organisation wurde auf dem Höhepunkt der Zweiten Intifada 2004 gegründet; sie besteht aus Veteranen der israelischen Armee (IDF), die einer internationalen Öffentlichkeit von ihren Erlebnissen während des Militärdienstes berichten und ein Ende der Besatzung fordern. Bekannt in Deutschland wurde sie besonders durch Netanjahus Absage eines Treffens mit Sigmar Gabriel, als dieser im April 2017 als Bundesaußenminister nach Israel kam und sich mit BTS und der ebenfalls besatzungskritischen NGO B’Tselem getroffen hatte. Beide werden von Netanjahu und Mitgliedern seines Kabinetts als Volksverräter angesehen, da sie angeblich das Bild Israels im Ausland diskreditieren würden. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Versuchen, die Aktivitäten von BTS einzuschränken.

Dean Issacharoff, 26, leitet an diesem Tag die Führung für BTS. Sein Vater ist der israelische Botschafter in Deutschland. Man kann das gelebte Demokratie in der Familie nennen. Man kann das aber auch als Sinnbild für die Spaltung der israelischen Gesellschaft sehen: Linke gegen Rechte, Säkulare gegen Religiöse, Pluralisten gegen Nationalisten. BTS macht seit 2007 regelmäßig Touren in Hebron sowohl für Israelis als auch für ein internationales Publikum. Knapp 29 Euro kostet eine Tour. An diesem Tag ist es eine gemischte Gruppe von ungefähr 30 Leuten. Sie stehen schwitzend am Straßenrand, die Sonne brennt herab, blutjunge Soldaten stehen in kurzer Entfernung und lassen sie nicht aus den Augen. Issacharoff erzählt mit fester Stimme, wie er zu BTS kam. Nach dem Militär habe er für eine Organisation israelische Jugendliche betreut, die in der Vergangenheit Probleme mit der Polizei gehabt hätten; irgendwann habe es dann Klick bei ihm gemacht und er habe die herablassende Behandlung der Polizei gegenüber den Jugendlichen mit der Behandlung der IDF mit den Palästinensern verbunden. Von da an war es nicht mehr weit zu BTS. So habe jeder seine Geschichte bei BTS, die ihn dazu veranlasste, sein Schweigen zu brechen. Menschenrechtverletzungen würden seitens der Armeeführung billigend in Kauf genommen. Und wenn sie auch nicht die Regel seien, die Besatzung korrumpiere die Moral der Soldaten.

Anders als die Religionstouristen, geht die BTS-Gruppe zu Fuß die a-Shuhada-Straße hinauf. Wie sehr sich die Altstadt zu einer Geisterstadt entwickelt hat, lässt sich so mit bloßem Auge erfassen. In kurzem Abstand sind mobile Militärposten installiert, die Straße ist wie leergefegt. Issacharoff erklärt, dass die israelische Regierung nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 zuerst nicht wollte, dass Hebron mit Juden wiederbesiedelt würde. Der Grund: Angst davor, dass dann auch palästinensische Flüchtlinge fordern könnten, in Städte und Dörfer in Israel zurückzukehren, von denen sie einst vertrieben wurden. Man erlaubte den Siedlern 1970 aber eine Siedlung neben Hebron zu bauen. In Kiryat Arba leben heute rund 8000 Israelis. Als Ägypten mit Israel 1979 einen Friedensvertrag aushandelte, fährt Issacharoff fort, hätte die nationalreligiöse Siedlerbewegung es mit der Panik bekommen. Aus Sorge, das Westjordanland zu verlieren, hätten sie sich entschieden, auf eigene Faust Hebron wieder zu besiedeln. Die damalige Regierung habe sie daraufhin kurzerhand mit Waffen und Nahrung versorgt. Von diesem Zeitpunkt an bis heute, sagt Issacharoff, hätte sich die Dominanz der IDF stetig verschärft, vor allem nach Goldsteins Massaker in der Machpela. Palästinensischen Einwohnern der Altstadt sei es zwar teilweise erlaubt, sich auf der a-Shuhada-Straße und auf Seitenstraßen zu bewegen, aber sie müssten permanente Kontrollen und eine demütigende Behandlung der Soldaten über sich ergehen lassen. Anwohner der a-Shuhada-Straße dürften nicht den Vordereingang benutzen und müssten ihre Häuser über Dächer oder Seiteneingänge betreten; die durchgehenden Kontrollen und die Bewegungseinschränkung erschwerten den Alltag immens: Besuche, Einkäufe und ähnliches zögen sich teils Stunden hin.

Die Gruppe erreicht schließlich Tel Rumeida. Mindestens 15 Soldaten haben sich mittlerweile eingefunden und überwachen das Geschehen. Dann kommt es unerwartet zum Clash. Während Issacharoff über die Gewalt der Siedler spricht, wird die Gruppe von Siedlerkindern mit Steinen, Eiern und Dreck beworfen, mit Holzruten schlagen sie auf die Gruppe ein. Nervosität macht sich breit. Die Soldaten dürfen nicht eingreifen, sie sind da, um die Siedler zu schützen. Für gewalttätige Akte der Siedler ist die israelische Polizei zuständig. Für die Palästinenser gilt nämlich das Militärrecht, für die Siedler das Zivilrecht. Polizei ist aber nirgendwo zu sehen. Als einem der Touristen der Kragen platzt und er einem Kind die Kippa vom Kopf haut, kommt es zum Tumult: Soldaten brüllen ihn an, isolieren ihn, es ist das Ende der heutigen BTS-Tour, alle müssen sofort gehen. Später stellt sich heraus, dass der Mann von der "Temporary International Presence in the City of Hebron" (TIPH) ist, einer neutralen internationalen Organisation, deren Aufgabe das Festhalten von Menschenrechtsverletzungen seitens der IDF ist. Mittlerweile hat er das Land verlassen müssen. Das Verhältnis der Soldaten in Hebron zu BTS und TIPH ist ambivalent, einige schätzen ihre Arbeit, andere sind ihnen gegenüber feindselig eingestellt.

So ähnlich ist auch das Verhältnis der Soldaten zu den Palästinensern, die ebenfalls Führungen in der Altstadt machen für einen individuellen Preis, in den Teilen zumindest, die sie betreten dürfen. Muhannad Qafishes, Ende zwanzig, ist einer der Führer. Er arbeitet für die mit BTS zusammenarbeitende palästinensische NGO "Youth against Settlements" (YAS) und macht fast täglich Stadttouren, einzeln oder mit Gruppen. Er zeigt die andere Seite der Medaille, die Siedler bei ihren Führungen verschweigen. Nur eine Parallelstraße von der a-Shuhada-Straße entfernt wird klar, was damit gemeint ist. Dort blüht das Leben. Eine lange Gasse mit zig Seitengassen neben beziehungsweise unterhalb der a-Shuhada-Straße ist voll mit palästinensischen Läden und kleinen Märkten. Die Zugänge zur a-Shuhada-Straße sind versperrt, die Gassen sind durch ein dichtes Netz von Metallgittern geschützt. Die Siedler schmeißen von oben ihren Müll auf die Gassen. Steine und Flaschen voll Urin liegen auf den Metallnetzen und wölben sie nach unten. Auf diese Weise, sagt Qafishes, versuchten die Siedler, die palästinensischen Einwohner zum Gehen zu bewegen. "Sie sehen uns nicht als gleichwertige Menschen", sagt er. Die Siedler würden zur Provokation auch manchmal Touren in den engen Gassen unternehmen, um zu demonstrieren, dass es ihre Stadt und nicht die der Palästinenser sei. Begleitet würden sie von Dutzenden von Soldaten, die sie beschützen müssten. Sie fühlten sich so sicher, weil die Soldaten ihnen nichts tun dürfen, und die Polizei greife so gut wie niemals ein. Das sei das Problem. Die Besatzung schaffe für die Siedler so etwas wie einen rechtsfreien Raum, in dem sie agieren könnten, wie sie wollten. "Wir sind nicht gegen Juden, wir sind gegen die Besatzung", sagt Qafishes. Aber eine friedvolle Lösung scheint nicht in Sicht.

Hebron ist so etwas wie der Mikrokosmos der Besatzung des Westjordanlands geworden. Die Stadtentwicklung zeigt die ambivalente Haltung der israelischen Regierung gegenüber den Siedlern. Sie werden einerseits als Problem wahrgenommen, das es einzuschränken gilt, andererseits werden sie unterstützt und beschützt. Gerade wurde der Bau einer neuen Siedlung in der Altstadt von Hebron von der Regierung Netanjahus bestätigt. Im Angesicht der aktuellen Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern bedeutet das weiter Öl ins Feuer zu gießen.

3 Kommentare

Kommentare

annen anne Nerede am Permanenter Link

Gerne warte ich nun auf einen irlandkritischen,islandkritischen,indienkritischen,indonesienkritischen oder italienkritischen Bericht.

hj_allemann am Permanenter Link

Seit ich begriffen habe, was mit den Juden und den anderen Leuten im Dritten Reich geschah, frage ich mich, wie hat man ganz normale Menschen dazu bekommen, zu dulden oder sogar mitzumachen beim Morden, Plündern etc.

Jetzt frage ich mich, wie bekommt man israelische Bürger dazu, die Verbrechen an den Palästinensern zu dulden oder gar mitzumachen? Warum dulden die Deutschen eine Regierung, die jede Kritik an der Politik der israelischen Politik als Anti-Semitismus verteufelt?

Hans Trutnau am Permanenter Link

'Verdammtes Land' (Altmann).