Beim Karikaturenstreit ging es um mehr als ein paar Zeichnungen. Eine aktueller Kommentar

von Gunnar Schedel

Als im Februar der sog. Karikaturenstreit hochkochte, polarisierten sich in Europa schnell zwei Deutungsmuster heraus. Auf der einen Seite wurde der „freie Westen" beschworen, der die Pressefreiheit gegen reaktionäre Islamisten verteidigen müsse. Auf der anderen Seite wurde der Rassismus, der sich hinter den Mohammed-Karikaturen verstecke, gegeißelt. Beide Positionen enthalten eine jeweils richtige Kritik der anderen - und gehen doch beide am eigentlichen Kern des Konfliktes vorbei, da sie letztlich falsch taxieren, wer hier gegen wen angetreten ist.

Die 12 Zeichnungen, die Auslöser des Karikaturenstreits waren, erschienen am 30. September 2005 in der dänischen Tageszeitung Jyllands Posten unter der Überschrift „Gesichter Mohammeds".(1) Das Bestreben des der rechtspopulistischen dänischen Regierung nahestehenden Blattes, einen Skandal zu inszenieren, wurde schnell erkennbar. Denn als Reaktionen ausblieben, schickte Jyllands Posten die Karikaturen an muslimische Organisationen und bat einen als islamistisch bekannten Imam um einen Kommentar. Als dieser - wie erwartet - eine Entschuldigung der Redaktion forderte, konnte die Gazette in der folgenden Ausgabe mit großem Pathos verkünden, sie denke nicht im Traum daran. Bis dahin schien die Rechnung aufgegangen, einen Kulturkampf zu konstruieren, in dem sich freiheitsliebende Dänen und eingewanderte muslimische Dunkelmänner gegenüberstehen.

Bei genauerer Betrachtung freilich fällt auf, daß sich Jyllands Posten bis dahin weder als Vorreiter einer kritischen Auseinandersetzung mit Religionen noch als unerschrockenes Satiremagazin profiliert hatte. Im Gegenteil, als der Redaktion im April 2003 Karikaturen zur Auferstehung des christlichen Religionsstifters angeboten wurden, lehnte diese ab, weil die Cartoons „einige Leser" beleidigen könnten.(2) So wirkt es scheinheilig, wenn ein Kulturredakteur desselben Blattes zwei Jahre später plötzlich das Problem der „Selbstzensur" entdeckt und prompt die Religion einer Minderheit zur Zielscheibe satirischer Kritik macht. Die an 40 dänische Karikaturisten gerichtete Einladung, den Propheten zu zeichnen, muß wohl eher im Zusammenhang mit der Hetze führender Vertreter der mitregierenden Dänischen Volkspartei gegen eingewanderte Muslime gesehen werden.(3) Die Abbildung Mohammeds, die gegen das islamische Verbot einer bildlichen Darstellung des Propheten verstößt, erscheint damit weniger als befreiender Bruch eines unsinnigen Tabus denn als Unterstützung einer ausgesprochen nationalistischen Regierungspolitik.

Die muslimische Community in Dänemark reagierte nach gut einer Woche mit Protestnoten, am 14. Oktober demonstrierten 3.500 Muslime in Kopenhagen. Der Versuch, juristisch gegen die Zeitung vorzugehen (ein Schritt, den Ministerpräsident Rasmussen den Beschwerdeführern nahegelegt hatte), endete damit, daß die Klage abgewiesen wurde. Der Protest bewegte sich bis dahin völlig in einem rechtsstaatlichen Rahmen und bewirkte - anders als 1988 die frühen Proteste britischer Muslime gegen Salman Rushdies Satanische Verse(4) - eine Reaktion in der dänischen Bevölkerung. Im Dezember unterzeichneten über 300 Autoren einen Aufruf gegen die Diskriminierung der ethnischen Minderheiten, in dem die Ausgrenzungspolitik der Regierung scharf angegriffen wurde. Indem der Konflikt als politischer und nicht als religiöser oder kultureller beschrieben wurde, gelang es, falsche Identitäten zu vermeiden; nicht westliche und islamische Kultur standen sich nun gegenüber, sondern reaktionäre und emanzipatorische politische Konzepte. Die Bemühungen von Jyllands Posten, einen Kulturkampf vom Zaun zu brechen, schienen daneben gegangen zu sein.

Internationalisierung des Konfliktes

Doch mittlerweile hatten einige Imame auf eine andere Karte gesetzt. Seit November bereiste eine Delegation arabische und asiatische Länder, um sich internationaler Unterstützung zu versichern. Dort waren die Karikaturen längst angekommen. Die ägyptische Boulevardzeitung Al-Fagr hatte einige bereits am 17. Oktober abgedruckt, über das Internet erreichten sie zumindest intellektuelle und studentische Kreise ziemlich flächendeckend. Zwar soll es bereits im Oktober einen ersten Mordaufruf gegen die Zeichner und Zeitungsredakteure gegeben haben, doch auf den Straßen blieb es ruhig. Die „islamische Welt" nahm keine Notiz von ein paar Cartoons, die in einem kleinen europäischen Land abgedruckt worden waren.

Dies änderte sich erst, als einige Regierungen und das islamische Establishment sich der Sache annahmen. Nachdem ausgerechnet Saudi-Arabien, das seinen Bewohnern keinerlei Religionsfreiheit gewährt, sich zum Fürsprecher der dänischen Muslime gemacht und seinen Botschafter aus Kopenhagen zurückgerufen hatte, schaukelte sich die Situation innerhalb von Tagen hoch. Plötzlich, vier Monate nach der Veröffentlichung der Karikaturen, gab es in vielen islamischen Ländern Demonstrationen, Boykottaufrufe gegen dänische Waren ergingen, dänische Botschaften, aber auch Einrichtungen anderer europäischer Staaten wurden angegriffen. Ministerpräsident Rasmussen, der es im Oktober noch brüsk abgelehnt hatte, einige Botschafter islamischer Staaten, die sich über die Karikaturen beschweren wollten, zu empfangen, sah sich gezwungen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Immer wieder betonte er, daß die dänische Regierung alle Äußerungen oder Taten verurteile, die Menschen wegen ihrer Religion oder Herkunft dämonisierten, und lud 70 Botschafter zu einem Treffen ein.

Auch die europäische Öffentlichkeit nahm den Konflikt erst jetzt wirklich zur Kenntnis. Fast durchweg wurde der Druck der islamischen Staaten auf die dänische Zeitung als Angriff auf die Pressefreiheit interpretiert; zahlreiche Blätter druckten einige der inkriminierten Karikaturen ab. Spätestens als die dänischen Botschaften in Damaskus und Beirut in Brand gesteckt wurden, sahen sich auch Politiker aller Parteien dazu genötigt, das Recht der Medien auf freie Berichterstattung zu verteidigen. In Schweden mußte letztlich sogar die Außenministerin ihr Amt niederlegen, da sie an einer Regierungsinitiative zur Schließung einer Webseite beteiligt war, auf der die Karikaturen zu sehen waren.

Und Jyllands Posten? Die Kreuzritter gegen Selbstzensur und für Pressefreiheit waren schnell eingeknickt und hatten sich am 30. Januar auf ihrer Webseite bei den Muslimen für die „Beleidigung" entschuldigt. Trotzdem konnte sich das reaktionäre Blatt genau in dem Moment, als es zu Kreuze kroch, als Sieger fühlen. Da es der Redaktion zu keinem Zeitpunkt um die Problematisierung der negativen Einflüsse von Religion auf die Gesellschaft gegangen war, dürfte es ihr nicht allzu schwer gefallen sein, hier einen Rückzieher zu machen. Zumal das eigentliche Ziel, einen Kulturkampf zwischen „dem Islam" und „dem Westen" zu initiieren, Anfang Februar erreicht war. Da hatten sich Regierungen, die nicht im Traum daran dachten, ihre Bevölkerung in den Genuß umfassender Menschen- und Bürgerrechte kommen zu lassen, mit einer muslimischen Minderheit in ihrer Forderung nach mehr Respekt und Gleichbehandlung in Europa solidarisiert, obwohl sie deren Lebensweise im eigenen Land kaum dulden würden; und als Anwälte „westlicher Werte" spielten sich Politiker auf, die in den vergangenen Jahren ein Grundrecht nach dem anderen beschnitten hatten. Keines der beiden über den Karikaturenstreit definierten Lager wurde durch objektiv gemeinsame Interessen zusammengehalten; doch obwohl somit die darüber angebotenen Identitäten brüchig erscheinen, gaben sie für viele Kommentare den Rahmen ab.

Toleranz und Zensur

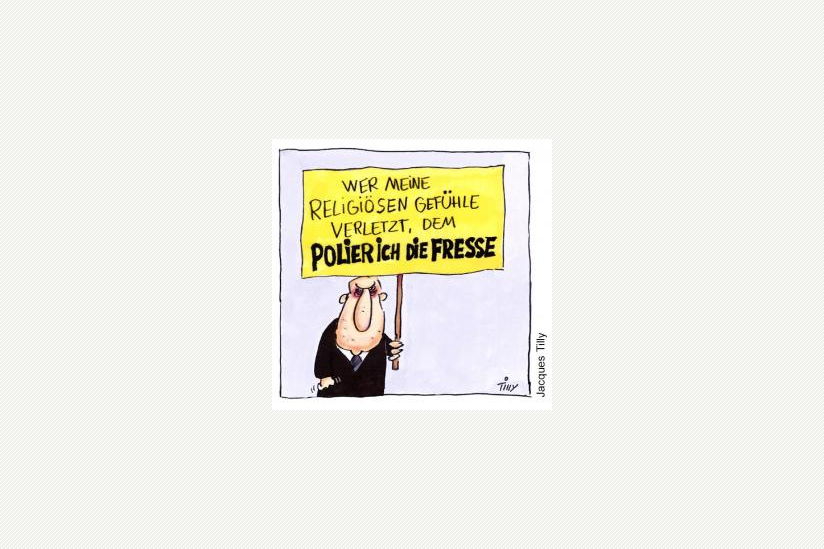

In Deutschland war das Bekenntnis zur Pressefreiheit fast immer durch den Nachsatz ergänzt, daß auf religiöse Überzeugungen Rücksicht genommen werden müsse, und Bundeskanzlerin Angela Merkel war mit ihrem Verständnis für „die Gefühle vieler Muslime", das allerdings in der Gewaltbereitschaft eine Grenze finde, nicht alleine.(5) Ein Vierteljahr später zeigten die konservativen Reaktionen auf die vom Musiksender MTV ausgestrahlte Zeichentrickserie Popetown, wie weit es mit den Lippenbekenntnissen her war. Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, Joachim Herrmann, erstattete Strafanzeige gegen den Sender, die Senioren-Union wollte MTV gar die Lizenz entziehen lassen.(6) So konnte es kaum verwundern, daß der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber als Konsequenz aus dem Karikaturenstreit die Meinungsfreiheit nicht gestärkt, sondern durch eine Verschärfung des § 166 StGB geschwächt sehen wollte. Beim „Spitzengespräch" in der Staatskanzlei Anfang Juni waren Vertreter der beiden großen christlichen Religionsgesellschaften, der griechisch-orthodoxen Kirche und der israelitischen Kultusgemeinde anwesend(7) - hingegen kein Vertreter der Medien oder der Künstlerschaft. In einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ, legte Stoiber seine Ziele offen: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Grundkonsens, daß nicht mit Füßen getreten werden darf, was anderen heilig ist", zitiert ihn die Süddeutsche Zeitung.(8) Im Falle mißliebiger Veröffentlichungen riet der CSU-Vorsitzende den Kirchen „lautstark [zu] protestieren", wohl wissend, daß die Wahrscheinlichkeit eines Verbots umso größer ist, je aggressiver die Intoleranz vorgetragen wird. Konsequent zuende gedacht heißt dies: den Religionsgesellschaften wird das Definitionsmonopol für den Bereich des Religiösen zurückgegeben. Bei den Kirchen blieben die Reaktionen zurückhaltend, einige Stimmen sprachen sich sogar gegen Stoibers Initiative aus; den Vorsitzenden des Rates der islamischen Gemeinschaften in Hamburg, Mustafa Yoldas, hingegen zitierte der Spiegel mit den Worten, jede Religionsgemeinschaft müsse sagen, wann „sich die breite Masse ihrer Anhänger beleidigt fühlt - und die Rechtsprechung hat dann dem zu folgen".(9) Was bleibt wohl übrig von Satire, wenn die Verspotteten zu bestimmen haben, ob sie sich verspotten lassen müssen?

Stoibers Attacke zielt freilich tiefer: mit der Religionskritik soll Kritik an sich als destruktiv denunziert werden. Wer sich an die Debatte um die „Lex Bundeswehr" Mitte der 1990er Jahre erinnert, als es darum ging, sog. Out-of-area-Einsätze deutscher Soldaten durchzusetzen,(10) ahnt, wie schnell die „Heiligkeit" auf recht profane Bereiche übertragen werden kann. Ein derartiger „Strukturwandel der Öffentlichkeit", der in der Errichtung kritikfreier Politikbereiche mündete, läge nicht mehr so weit von den Vorstellungen der Anstifter der Ausschreitungen vor den dänischen Botschaften entfernt. Und auch die dänischen Muslime müssen sich - bei allem Verständnis für die Notwendigkeit, sich gegen die Politik der Regierung zur Wehr zu setzen - vorhalten lassen, daß sie den Gegenstand ihres Protestes schlecht gewählt hatten. In den vergangenen Jahren hätte es, nach teilweise wüsten Hetzreden von DVP-Politikern, genügend Anlässe gegeben, die Verächtlichmachung einer Minderheit zu thematisieren. Die Forderung, daß sich gefälligst alle Künstler an das islamische Bilderverbot zu halten hätten, ist in einer pluralistischen Gesellschaft hingegen nicht akzeptabel. Denn damit würde ein religiöses Gebot zur allgemein verbindlichen Regel erhoben. Hier liegt auch die nicht immer exakt zu definierende Grenze zwischen Toleranz und Zensur. Ich muß meinem Nachbarn, von dem ich weiß, daß er gläubiger Muslim ist, keine Karikaturen in den Briefkasten stecken, von denen ich weiß, daß sie ihn verletzen; wenn ich seine religiös geprägten Auffassungen und Lebensweisen kritisieren möchte, muß ich einen Weg finden, dies zu äußern, ohne ihn in seiner Identität zu beschädigen, denn sonst ist keine Kommunikation mehr möglich. Wenn ich hingegen auf einer öffentlichen Kundgebung ein Flugblatt mit derselben Karikatur verteile, hat mein Nachbar, wenn er zufällig vorbeikommt, nicht das Recht, mir dies zu untersagen. Wenn Toleranz so weitgehend definiert würde, wäre keine Kritk mehr möglich.

Stoibers Vorstoß ist genau an jene Klientel gerichtet: Menschen, die sich so weitgehend mit ihrer Religion identifizieren, daß sie sich von der Kritik derselben auch dann angegriffen fühlen, wenn sie nicht an sie persönlich gerichtet ist. Gerade in Zeiten, in denen eine wachsende Zahl von Bürgern vom sozialen Abstieg bedroht ist und in der Konsum-Rallye nicht mehr mithalten kann, kompensieren „Reform"-Verlierer die alltäglich erfahrene Wertlosigkeit, indem sie Selbstwertgefühl aus einem Identifikationsobjekt ziehen. Dies kann eine Fußballmannschaft sein, ein Popstar oder eben eine (religiöse oder säkulare) Ideologie. Während so etwas in den erstgenannten Fällen meist nur tragikomisch wirkt, kann die Unduldsamkeit gegenüber „Abweichlern" im letzteren Fall gefährliche Formen annehmen.

Insofern ist die Intention des bayerischen Ministerpräsidenten leicht erkennbar: wenn schon die Lebensverhältnisse sich nicht verbessern, müssen die Identifikationsmöglichkeiten bzw. deren „beruhigende" Wirkung geschützt werden. Hinsichtlich der in Deutschland lebenden Migranten aus islamischen Herkunftsländern wird der Schutz „ihrer" Religion auch noch als Integrationsmaßnahme dargestellt, während sich de facto für sie nichts zum Besseren verändert.

Die Proteste in Dänemark haben sich zwar an den Mohammed-Karikaturen entzündet - ursächlich waren diese dafür aber nicht, sondern die alltägliche Erfahrung der Ausgrenzung und abwertenden Darstellung, die Einwanderer (unabhängig davon, ob die persönlich gläubig sind oder nicht) als „Fremde" machen müssen. Eine dergestalt benachteiligte Minderheit zu gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, ist ein Schritt der Emanzipation. Damit eine Gesellschaft emanzipationsfähig bleibt, bedarf es einerseits bestimmter ökonomischer Rahmenbedingungen; wo Menschen sich ausschließlich als Konkurrenten erfahren, stehen die Chancen eher schlecht. Andererseits darf die Erteilung gleicher Rechte nicht dazu führen, daß sie langfristig anti-emanzipatorische Folgen zeitigt. Wer Gruppen-Identitäten betont und ausschließlich diese fördert, verfolgt ein herrschaftsstabilisierendes und kein emanzipatorisches Projekt. Denn die Stiftung einer kollektiven Identität kann als Kehrseite die Unterbindung von individueller Emanzipation mit sich bringen. Genau hier aber dürften sich der bayerische Ministerpräsident und orthodoxe Muslime einig sein: so wenig dieser die säkulare Gesellschaft gefördert sehen möchte, sind jene bereit, ihren patriarchalischen Anspruch z.B. in der eigenen Familie aufzugeben. Die Beschränkung auf eine kollektive Emanzipation ist eine Sackgasse, da sie den Menschen den Rahmen, innerhalb dessen sie sich emanzipieren dürfen, autoritär vorgibt bzw. ihnen eine Identität zuschreibt. Das führt bestenfalls zu einer Versäulung der Gesellschaft. Emanzipation ernst nehmen heißt, den Einzelnen die Möglichkeit geben, ihre Identität zu suchen und „ihr" Kollektiv gegebenenfalls auch zu verlassen. Dazu bedarf es nicht nur ökonomischer Voraussetzungen, sondern auch der Freiheit von Kunst und Kritik.

Anmerkungen:

(1) Alle Karikaturen sind dokumentiert unter http://www.perlentaucher.de/artikel/2888.html.

(2) Gwladys Fouch: Danish Paper Rejected Jesus Cartoons, in: The Guardian vom 6.2.2006.

(3) Vgl. Hannes Gamillscheg: Später Aufschrei. Ausländerdebatte in Dänemark, in: http:// www.webgiornale.de/2005/dicembre%202005/Webgiornale%2019-12-05.htm#_Toc1....

(4) Zur seinerzeitigen Eskalation des Konfliktes in Großbritannien vgl. Swaantje Barrett: Islam, Blasphemie und freie Meinungsäußerung. Was hat Salman Rushdie getan? Hildesheim 1994, S. 31-47.

(5) Nur ein weiteres Beispiel: Auch der niedersächsische Regierungschef Christian Wulff (CDU) wandte sich gegen Blasphemie in jeder Form und plädierte für Respekt vor jeder religiösen Überzeugung. Vgl. Die Welt vom 6.2.2006.

(6) vgl. Doris Akrap: Päpstlicher als der Papst, in: Jungleworld vom 3.5.2006.

(7) Pikanterweise waren Muslime nur durch den „Islam-Experten" Harry Harun Behr (Universität Erlangen) vertreten. Als bewußte Ausgrenzung sollte dies nicht verstanden werden; nach wie vor tut sich die deutsche Politik schwer damit, daß es keinen zentralen Dachverband gibt, der alle islamischen Gemeinden repräsentiert.

(8) Vgl. Katja Auer: Der Schutzpatron, in: Süddeutsche Zeitung vom 7.6.2006.

(9) Caroline Schmidt / Peter Wensierski: Einsamer Kreuzzug, in: Spiegel 26/2006.

(10) Damals sollten Bundeswehrangehörige durch ein eigens zu schaffendes Gesetz vor „Verunglimpfung" geschützt werden. Auslöser solcher Überlegungen war zumeist der Streit um das Tucholsky-Zitat „Soldaten sind Mörder".

_________________________________________

Der Artikel ist zuerst in der aktuellen Ausgabe der MIZ 2/06 erschienen.