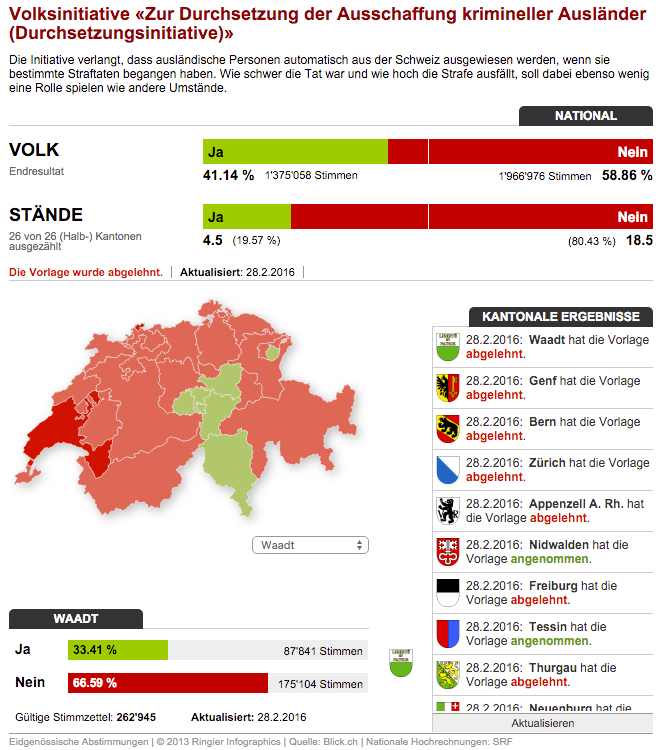

KONSTANZ. (hpd) Das Schweizer Stimmvolk hat wieder einmal entschieden: Auch wenn die rechtspopulistische "Schweizer Volkspartei" (SVP) eine Niederlage erlitten hat und ihre "Durchsetzungsinitiative" nicht griff (und damit "kriminelle Ausländer" nicht pauschal abgeschoben werden), hat der Tag doch über die eigentliche inhaltliche Thematik hinaus eine Botschaft, über die bereits seit Wochen vor allem in den nicht-schweizerischen Medien diskutiert wurde: Wie steht es im Land der Autorität des Volkes tatsächlich um die Demokratie?

Vielerorts wird im fachlichen Diskurs das sogenannte "Schweizer Modell" als ein Muster für basisnahe Partizipation gewürdigt – und seine Vorteile heraufbeschworen. Zweifelsohne: In der Alpenrepublik haben tatsächlich noch die Bürger die Möglichkeit, über das zu befinden, was denn so auf der Seele eines noch immer durch auffälligen Nationalstolz geprägten Eidgenossen brennen mag. Wenn – wie gestern – über eine zweite Tunnelröhre am Gotthard oder die Besteuerung von Ehepaaren und unverheirateten Paaren entschieden wurde, mag man das als wichtigen Beitrag zur Mitgestaltung der Politik sehen. Sollte es dann aber vielleicht auch wieder einmal über das neuerliche Einführen der Todesstrafe gehen, für das bereits in der Vergangenheit das Referendum ergriffen werden sollte, in letzter Minute aber doch noch zurückgezogen wurde, kommen doch Zweifel auf, wie sinnvoll eine solche Art der Mitbestimmung letztlich sein kann.

Wer in den letzten Wochen den Wahlkampf in der Schweiz beobachtete, der war schon ein Stück weit irritiert: Hier vor Ort, ganz direkt an der Grenze zur Schweiz, kam man nicht umhin, zu spüren, dass selten ein derartiger Populismus das Vorfeld einer Abstimmung prägte. Da fanden sich Hakenkreuze auf Wahlplakaten und unbescholtene Ausländer wurden offen zum Verlassen des Landes aufgerufen. Im Vergleich zum "Schwarzen Schaf" als Motiv, was noch beim letzten Mal auf den Leinwänden der Straßen für Empörung sorgte, hatten die Kampagnen jetzt noch deutlich härtere Geschütze aufgefahren. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind an der Tagesordnung gewesen, Hilferufe von jungen Migranten schafften es auch in die ausländische Presse. Und selbst, wenn all das am Image der Schweiz kratzen möge, störte es kaum jemanden. Denn die Schweizer Bürgerinnen und Bürger scheinen abgestumpft zu sein – und das aufgrund ihrer Überheblichkeit, ihres Selbstbewusstseins und nicht zuletzt auch ihrer "direkten Demokratie".

Wenn Hetze normal wird und es selbstverständlich ist, mit Parolen abseits von jeglicher Moral werben zu können – weil man als Souverän eben das Recht dazu hat –, dann werden Probleme eines Systems offenbar, das eben doch keinesfalls so erstrebenswert ist, wie es mancher Anhänger propagiert. Im Zweifel ließen sich auch gegen den Willen der Politik Verträge, bilaterale Vereinbarungen bis hin zu verbindlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen aufkündigen – das Stimmvolk hätte es in der Hand. Erste Anzeichen dessen, dass man unter den Helvetiern nicht davor zurückschreckt, auch das, was in Deutschland unter einer Ewigkeitsklausel stehend dauerhaften Schutz vor Willkür und humanitärem Unrecht bietet, in Frage zu stellen, werden durch die Vorstöße deutlich, die in Sachen EU-Politik vorangetrieben wurden. Die Beschränkung der Personenfreizügigkeit gegenüber Bürgern anderer europäischer Länder, gerade Deutschlands, setzte sich in Form der Massenzuwanderungsinitiative nicht zuletzt deshalb durch, weil viele Schweizer vor lauter Hybris kaum noch laufen können.

Sicherlich ist das auch eine Besonderheit: Eine lange Geschichte von Unabhängigkeit, in der man sich in einem Europa, umrahmt von einer Gemeinschaft anderer Staaten, behaupten musste, hat die Konföderation stark in ihrem Gefühl von Zusammengehörigkeit gemacht. Wirtschaftlicher Erfolg mag diesem Alleingang vielleicht einerseits Recht geben, die Isolation des Landes auf der anderen Seite verdeutlich aber auch, dass das „Anderssein“ nicht unbedingt attraktiv machen muss – es sei denn, man ist Gutverdiener oder möchte einer davon werden. Und zu dieser Eigenart in der schweizerischen Identität gehört eben gleichsam die lange Tradition der Volks- und Ständehoheiten, die den nationalen Parlamenten, aber auch den kantonalen Vertretungen bedeutende Macht nehmen. Was toll klingt, führt nicht selten zur Unregierbarkeit – nicht umsonst ergriff die SVP aktuell neuerlich die Initiative, weil sich der Bundesrat kaum in der Lage sah, die vom Volk gut geheißene "Ausschaffungsinitiative" menschenrechtskonform umzusetzen. Doch wenngleich die Historie dem direktdemokratischen Ansatz in der Schweiz einen speziellen "Beigeschmack" gibt, garantiert niemand, dass auch andernorts Nationalismus nicht zum Missbrauch einer solchen Partizipationsform anregen würde.

Dort, wo letztlich über alles verhandelt werden kann, haben verbindliche Dokumente, auf die man sich verlassen können müsste, keine Bedeutung mehr. Wenn eine Mehrheit an Populisten die Verfassungsänderung fordert und ausreichend Anhänger mit aufstachelnden und Angst schürenden Aufrufen zur Wahlteilnahme mobilisiert, dann kann – und muss – sie umgesetzt werden. Im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie fehlt es an Kontrollmechanismen und notwendigen Grenzen dessen, über was schlussendlich votiert werden darf. Dem System mangelt es an unverrückbaren Säulen, die das Volk vor seinem eigenen Opportunismus zu bewahren versuchen.

Bürgerbeteiligung à la "Schweizer Modell" bedeutet somit zwar, eine wahrhaftige Diktatur des Plebs zu ermöglichen und dem Souverän vollkommen freie Bahn zu lassen. Gleichzeitig können Minderheiten mit ihren Ideologien die Richtung bestimmen, wenn sie Geld, Einfluss und gute Marketingexperten an ihrer Seite haben. Und sollte sich schlussendlich doch noch ein Gericht oder missliebige Gesetze gegen Volkes Wunsch stellen – stimmt es eben nochmals ab…

16 Kommentare

Kommentare

Mathias am Permanenter Link

Guten Tag, in Ihrem Artikel die Schweizer Bevölkerung pauschal als abgestumpft und überheblich zu bezeichnen, ist eine verallgemeinernde Unterstellung und passt so gar nicht in einen "humanistische Pressedienst&q

Speck Stefan am Permanenter Link

Der Kommentar strotzt vor unrichtigen Behauptungen und antischweizerischen Ressentiments. Die Schweizer "können vor lauter Hybris kaum noch laufen"! Was soll das? Der Bundesrat konnte die

R. Stamer am Permanenter Link

Ein sehr interessant zu lesender Artikel, dem ich auch in seinen Grundzügen zustimme. Allerdings finde ich dass die Schweiz hier in einem Masse angeprangert wird, welches es nicht verdient.

Nur mit Geld und Populismus alleine kann man auch in der Schweiz nicht so eben Menschenrechte ausser Kraft setzen, dazu gibt es auch dort zu viele vernünftige Menschen.

Zuletzt möchte ich noch anmerken, dass das Hakenkreuz von den Gegnern der DSI instrumentalisiert worden ist, und somit eine Grenze überschritten hat, die auch in der Schweizer Bevölkerung für Aufschreie gesorgt hat. Ich empfand dies als nicht ausreichend dargelegt.

Peter Müller am Permanenter Link

Schade, dass das, worüber abgestimmt wurde, falsch dargestellt wurde.

Der erste Satz der sogen. Durchsetzungs-Initiative stimmt noch. Aber der 2. Satz nicht.

In den USA und diversen anderen Ländern ist so ein Automatismus schon länger üblich.

Sebastian am Permanenter Link

Wie war das mit dem Grundsatz: "Vor dem Gesetzt sind alle Menschen gleich"?

Bei einem solchen Thema reicht der grundsätzliche Tenor aus um ihn abzulehnen. Eine Ausschmückung oder Relativierung macht die Sache nicht besser wenn dabei wichtige und sinnvolle Menschenrechte in Frage gestellt werden.

Grundsätzlich finde ich den Artikel aber auch zu reißerisch.

Maja am Permanenter Link

Das kann ich nicht nachvollziehen - selten hat es so heftige Diskussionen um die populistische Propaganda und die Initiative selber gegeben. Von Abstumpfung keine Spur.

Andreas Leber am Permanenter Link

Ebenfalls "KONSTANZ."

Ist nicht damals das Frauenstimmrecht durch Entscheidung des Bundesgerichts(?) eingeführt worden? Es scheint also auch in der Schweiz gewisse Kontrollinstanzen zu geben, die Volkes Stimme überstimmen können.

Es spricht einiges für und einiges gegen die direkte Demokratie. Aber dieses über-die-Grenze-hinweg-Pauschalisieren - "die Schweizer", "die Deutschen" - davon kann ich mich gerade als Konstanzer nur distanzieren! Meine Schwester lebt in der Schweiz, ist verheiratet mit einem Schweizer, wir haben viele Freunde dort, und auf dem Boden dieses unsinnigen Hickhacks will ich nicht mit denen diskutieren und mich am Ende gar rechtfertigen müssen. Diese Denke und diese Sprache ist unangebracht.

Rolf Schröder am Permanenter Link

Lieber Andreas,

es war eine Volksabstimmung, durch die das Frauenstimmrecht eingeführt wurde!

Lieben Gruß, Rolf

Andreas Leber am Permanenter Link

In der Schweiz insgesamt - ja. Ich meinte das hier, Zitat Wikipedia: "Am 27.

Peter Müller am Permanenter Link

Zitat: "Da fanden sich Hakenkreuze auf Wahlplakaten und unbescholtene Ausländer wurden offen zum Verlassen des Landes aufgerufen."

Aber was kann man schon von einem Schreiberling halten, der die Schweiz mit Österreich verwechselt. Eine Republik ist die Schweiz schliesslich nicht.

Deutschland war teilweise mal eine (DD)-Republik, hatte Hakenkreuze und entfernte Ausländer.

Wer im Glashaus sitzt....

David Herzog am Permanenter Link

Peinlich, dieser Kommentar.

Helmut am Permanenter Link

Jammern ja, aber niemals mitentscheiden!!!

Wenn die Obrigkeit (d. h. die herrschenden Parteien) in Deutschland etwas beschlossen haben, sollte dem deutschen Untertan keinesfalls die Möglichkeit zur Rebellion (z. B. durch direkte Demokratie) gegeben werden!

Die Herrschenden wissen schließlich am Besten, was gut für das Volk ist, und was nicht.

Die Politiker wollen schließlich immer nur unser "Bestes"!

Wir sollten deshalb als Volk grundsätzlich immer die Entscheidungen der Obrigkeit akzeptieren und annehmen.

Mitentscheidungsrechte? Direkte Demokratie für den geborenen Untertan? - Pfui Teufel, würde Heinrich Mann sagen!

Und mein 8-jähriger Neffe würde mich fragen : Ist das Sarkasmus, Helmut ?

C.Schwab am Permanenter Link

Das Hakenkreuz hat kein Platz in der Öffentlichkeit, es existiert gar nicht, niemand erkennt es, daran sollst du nicht mal Denken.

Daniel Stricker am Permanenter Link

... und das vermeintlich beste Argument ist erst noch das schwächste.

Das ist eben die Crux all jener, die die direkte Demokratie kritisieren wollen: sie müssen die Mündigkeit der Bürger grundsätzlich in Frage stellen - und somit eben nicht nur sein Stimm- sondern auch sein Wahlrecht. Grad für humanistische Demokraten kein einfaches Unterfangen.

Roland am Permanenter Link

"...weil viele Schweizer vor lauter Hybris kaum noch laufen können." Na ja, so drastisch würde ich's nicht ausdrücken, aber als Konstanzer könnte ich manchmal schon diesen Eindruck gewinnen...allerdings

Arnold am Permanenter Link

Finde die Kritik auch viel zu hart und ich sehe keinen Schwachpunkt den es in einer repräsentativen Demokratie auch geben würde.

Nimmt man nur mal die demokratische Wahl von Hitler oder Mussolini am Anfang des 20. Jahrhunderts oder um aktuelle Fälle zu nennen, Putin und Erdogan, so müsste sich die Kritik viel heftiger auf die repräsentative Demokratie ziehen als auf eine Direkte.

Grade bei Hitler, der die Macht nur durch weitere Parteien wie der katholischen Zentrumspartei erlangen konnte, wäre eine Machtergreifung durch eine direkte Demokratie vielleicht nicht möglich gewesen.

Wenn es um die unverrückbaren Säulen der Demokratie geht, so müsste man froh sein, dass wir diese nicht schon seit 500 Jahren haben. Ansonsten dürften Frauen vielleicht noch immer nicht wählen und eine Wahl würde nur von Adeligen abgehalten werden. Man müsste die so festen Säulen ab und zu doch mal reformieren und vielleicht auch bald die heutigen.