Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke dringt die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner auf ein entschiedenes Vorgehen des Staates gegen den Rechtsextremismus in Deutschland. "Die Szene muss entwaffnet werden", sagte die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Das Parlament". Zugleich forderte sie ein Verbot der neonazistischen Organisation "Combat 18". Dabei handele es sich um "die gefährlichste europäische Rechtsterror-Organisation".

Das Parlament: Frau Renner, erstmals seit der Zeit der Weimarer Republik ist ein Politiker Opfer eines Attentats von Rechtsextremen geworden. Musste man damit rechnen?

Martina Renner: Ja. Seit Jahren befasse ich mich mit dem Thema militanter, bewaffneter Rechter und tatentschlossener Rassisten. Wir haben seit der Selbstenttarnung des NSU etliche versuchte und vollendete Tötungsdelikte zu verzeichnen. Diese Zahlen frage ich regelmäßig ab, sie steigen an. Zugleich finden immer mehr rechts motivierte Taten unter Waffen- und Sprengstoffeinsatz statt. Fast wöchentlich werden bei sogenannten Reichsbürgern und organisierten Rechten Munition, Waffen, fertige Rohrbomben gefunden. Wir wissen auch, dass rassistische Mörder wie Brenton Tarrant, der Attentäter von Christ Church, in der Szene verehrt werden und man sich an ihren Taten inspiriert.

Rechter Terror hat in Deutschland eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Er richtete sich bisher vor allem gegen Migranten und politische Gegner. Jetzt ist ein Vertreter des Staates betroffen. Haben wir eine neue Qualität?

Wir haben eine falsche Definition von Terror. Der Rechtsterror wurde nicht als Terrorismus bewertet und deswegen auch nicht in dem Maße verfolgt, weil immer die Grundannahme bestand, politisch motivierte Gewalt richte sich gegen den Staat und seine Institutionen. Migranten und Migrantinnen, Obdachlose, nicht rechte Jugendliche, Menschen mit Beeinträchtigungen wurden als Opfer solcher Gewalttaten individualisiert. Man hat nicht erkannt, dass sie stellvertretend für Minderheitengruppen in der Gesellschaft angegriffen, verletzt, getötet wurden, und dass hier ein ebenso erheblicher Angriff auf die Demokratie und den Rechtsstaat wie auch auf die unveräußerlichen Werte unserer Verfassung vorliegt wie wenn ein offizieller Vertreter einer Behörde in den Fokus gerät.

Martina Renner ist stellvertretende Parteivorsitzende der LINKEN und Mitglied des Bundestages, im Innenausschuss und stellvertretend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Sie ist im Kuratorium der Bundeszentrale für Politische Bildung im Beirat des Bündnis für Demokratie und Toleranz vertreten sowie Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag und Obfrau im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz. (Quelle)

Der mutmaßliche Täter Stephan E. war seit Jahren als gefährlicher Rechtsextremist bekannt, dennoch zuletzt nicht mehr auf dem Radar der Behörden – fast wie im Fall des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri.

Und es wird wie bei Amri laufen. Ich wage mal eine Prognose: Schon bald wird man sagen, dass die Version, er sei zuletzt 2009 aufgefallen, so nicht mehr zu halten ist. Es wird sich herausstellen, dass er und sein Umfeld durchaus auch später noch im Visier verschiedener Behörden waren. Er war seit den frühen Neunzigern Teil der extrem rechten Szene in Kassel, stand in engstem Kontakt zu Führungsleuten der bewaffneten Neonazi-Organisation "Combat 18". Die Version, die derzeit vertreten wird, ist der untaugliche Versuch, von der Verantwortung der Behörden abzulenken.

Sie sehen ein Versagen der Sicherheitsbehörden? Und wenn ja, wie erklärt es sich?

"Combat 18" ist eine der am besten aufgeklärten Strukturen, weil es sich um die gefährlichste europäische Rechtsterror-Organisation handelt. Man kann hier von einem massiven Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ausgehen. Möglicherweise aus diesem Grund wurde, als im Jahr 2000 die Mutterorganisation "Blood and Honour" verboten wurde, "Combat 18" nicht ebenfalls verboten, weil das zur Folge gehabt hätte, dass V-Leute der Nachrichtendienste in den Fokus der Sicherheitsbehörden gelangt wären. Das könnte auch jetzt Ursache dafür sein, dass man den Schutz der menschlichen Quellen höher bewertet als das Erfordernis, in diesem Kontext gewonnene Informationen preiszugeben. Dem entspricht, dass entsprechende Akten des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses für 120 Jahre gesperrt sind.

Sicherheitsbehörden gehen also mit solchen Netzwerken schonender um als es geboten wäre, weil sie dort Quellen haben, die sie behalten wollen?

Genau so ist es. Nach dem "Blood-and-Honour"-Verbot im Jahr 2000 gab es immer wieder Versuche der Strafverfolgungsbehörden, Personen zu belangen, die verdächtig waren, die verbotene Organisation weiterzuführen. Alle diese Verfahren sind im Sande verlaufen, obwohl die Beweislage erdrückend war. Man hatte immer das Gefühl: Über "Blood and Honour", über "Combat 18" wird eine schützende Hand gehalten.

Es heißt ja, private Initiativen zur Aufklärung der rechtsextremen Szene seien oft besser informiert als der Verfassungsschutz. Dieser kontert dann mit dem Hinweis, dass solche Gruppen ja auch nicht denselben Beschränkungen unterlägen. Zu Recht?

Über diese Ausrede kann ich wirklich nur lachen. Die Verfassungsschutzbehörden haben unglaubliche Befugnisse, tief in die Grundrechte einzugreifen, verdeckte Maßnahmen zu fahren, niemandem darüber Rechenschaft abzulegen. Nein, man muss einfach mal anerkennen, dass antifaschistische Initiativen und investigative Journalisten über viele Jahre hinweg Erkenntnisse gewonnen haben, die es ermöglichen, bei einem so schrecklichen Ereignis wie dem Mord an Walter Lübcke innerhalb kürzester Zeit die Zusammenhänge einzuschätzen, in denen sich der mutmaßliche Täter bewegte. Der Verfassungsschutz kann das nicht, weil er nicht in Netzwerken denkt, weil er seine Quellen schützt, weil er keinen Begriff hat von der aktuellen Rechtsterror-Gefahr.

Angeblich stand Walter Lübcke bereits 2011 auf einer Gegnerliste des NSU mit 10.000 Namen?

Mir ist das aus den NSU-Akten nicht erinnerlich, anderen auch nicht. Es kann stimmen, muss nicht.

Hat diese NSU-Liste denn damals die angemessene öffentliche Beachtung gefunden?

Nein. Es war ein Detail der Aufklärung, das angesichts viel drängenderer Fragen in den Hintergrund gerückt ist. Die Liste wurde erst später zum Thema, als der Eindruck entstand, dass solche Listen im aktuellen Rechts-Terror wieder eine neue Bedeutung bekommen. Gegeben hat es so etwas auch früher, aber jetzt nimmt es eine hoch organisierte Form an. Durch Ausspäh-Maßnahmen, durch Zugriffe auf Dienstrechner werden Informationen gewonnen, aus denen solche Listen entstehen. Im Innenausschuss hat die Generalbundesanwaltschaft bisher allerdings die Ansicht vertreten, man solle solche Listen nicht so ernst nehmen, weil sie ja nicht mit dem Wort "Todesliste" überschrieben seien. Außerdem gebe allein die hohe Zahl der gesammelten Namen Anlass zu Zweifeln, dass es um konkrete Anschlagsvorbereitungen gehe.

Bisher ist es nicht die Regel, dass die Polizei Betroffene über solche Listen informiert?

Nein, und das finde ich fahrlässig. Die Betroffenen könnten ja, wenn sie informiert würden, selber Wahrnehmungen beitragen, die die Ermittlungen voranbringen. Im Übrigen sollte jeder, der in den Fokus solcher Rechtsterror-Gruppierungen gerät, den Anspruch haben, informiert zu sein.

Was hat der Staat nach dem Mord an Walter Lübcke zu tun?

Wir brauchen ein Verbot von "Combat 18". Die Szene muss entwaffnet werden. Wir müssen die Netzwerke aufklären und mögliche Mittäter und Unterstützer zur Verantwortung ziehen – auch rückblickend zu Beispiel beim NSU. Da harren noch neun weitere Beschuldigte der Anklage. Außerdem müssen die Mobilen Beratungsprojekte gegen Rechtsextremismus und die Opferberatungsstellen dauerhaft gefördert werden.

Das Interview erschien zuerst in der aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung "Das Parlament" am 1. Juli 2019

9 Kommentare

Kommentare

G.B. am Permanenter Link

Auch hier, wie in vielen anderen Bereichen versagt unser Staat und unsere Rechtsprechung. Ist das mangelnder Wille oder Unfähigkeit Zusammenhänge zu erkennen.

Dieter Bauer am Permanenter Link

Zur Frage: "mangelnder Wille oder Unfähigkeit" gibt es derzeit nur eine Antwort: "Beides !"

Bruno Kaufmann am Permanenter Link

Liebe Bildredaktion, das grosse Bild zeigt Ordonnanzschuhe und Hosenbeine eines Angehörigen der Schweizer Armee. Es ist auch mit diesen Tags vom Fotografen auf Pixabay versehen.

Stefan P. am Permanenter Link

Ich finde das offengestanden vollkommen in Ordnung, ein Foto mit Kampfstiefeln und Tarnhosenansatz als ein (auch entsprechend gekennzeichnetes) Symbolbild für diesen Artike zu verwenden.

Sie schreiben aber sogar, das Bild sei „irreführend“. Da frage ich mich: In welche Irre von irgendeiner echten Relevanz soll uns das führen? Die rechte Szene dürfte sich kaum verunglimpft fühlen, in die Nähe Schweizer Armeestiefel gerückt zu werden. Dem Leser dieses Artikels dürfte es kaum die rechte Szene in ein neues, schiefes Licht rücken.

Vielleicht könnten einige der bekleidungstechnisch spezialisierten Militärexperten unter uns Lesern sich desinformiert fühlen? Und/oder Soldaten der Schweizer Armee sich verunglimpft fühlen? Ist das die Irre, die sie meinen? So wie Sie es schreiben, klingt es in der Tat, als hätten Sie auf den ersten Blick gesehen, dass es sich um Ordonnanzschuhe und Hosenbeine eines Angehörigen der Schweizer Armee handelt, und die Überprüfung bei der Bildagentur haben das dann noch bestätigt. Kann ja sein. Aber haben Sie das Fachwissen, dass Sie sicher wissen, dass Füße in diesen Schuhen der Schweizer Armee zwingend zu Soldaten der Schweizer Armee gehörten? Ich würde meinen, dass es da eher Sie sind, der in die Irre führt:

Es hat mich 1 Minute Recherche gekostet, zu erfahren, dass jede interessierte Privatperson aus zahllosen ganz seriösen Quellen allein im Internet wählen kann, die unterschiedlichsten Schuhe und Stiefel der Schweizer Armee zu beziehen – z. B. im Schweizer Armeeshop, schnelle Lieferung, portofrei ab 100,- CHF, 14 Tage Rückgaberecht.

Zudem ist mir dabei folgender Artikelanfang in der Aargauer Zeitung ins Auge gesprungen:

„Schweizer Armee verteilt Kampfstiefel im Überfluss

Zahlreiche Zivildienstleistende haben bei der Aushebung Kampfstiefel erhalten, die sie nie brauchen - weil sie zum Beispiel im Alters- oder Pflegeheim arbeiten. Manche verkaufen die Schuhe gar im Internet.

'Schweizer Armee-Kampfstiefel, neu, noch nie getragen, Grösse 43' – so lautet die Annonce auf einem grossen Schweizer Anzeigenportal. Wer bereit ist, die robusten Schuhe der Marke Bally persönlich im Kanton Freiburg abzuholen, kriegt sie für 60 Franken.Ähnliche Angebote sind auf den einschlägigen Portalen zuhauf zu finden...“

Wieso verteilt die Schweizer Armee überhaupt teuere Kampfstiefel in solchem sinnfreien Überfluss? Da verdient sich wohl der Hersteller eine goldene Nase? Wer macht das möglich und warum? Aber das soll mal das Problem der Schweizer Steuerzahler sein …

Soweit ich das einschätzen kann, treffen die Stiefel auf dem verwendeten Foto durchaus den Bekleidungsgeschmack mancher Mitglieder der rechten Szene und können somit leicht in solche Hände geraten - vielleicht sind diese sogar die privaten Hauptabnehmer? Also alles richtig gemacht mit der Bezeichnung „Symbolfoto“.

Das Wichtigste aber ist: Hier geht es wirklich um Wichtigeres!

Bruno Kaufmann am Permanenter Link

Lieber Stefan P.,

Ich störe mich daran, dass man lieber ein unpassendes Bild verwendet, anstatt einfach auf ein Bild zu verzichten. Es gibt kein Gesetz, dass jeder News-Beitrag bebildert sein muss – höchstens bei der BILD-Zeitung. Der Artikel würde auch sehr gut ohne Bild funktionieren, und er wäre auch dann immer noch guter Journalismus – einfach ohne schlechte Bildredaktion. Man nimmt ein Medium das flapsig seine Texte bebildert, weniger erst, weil man sich denken kann, dass die selbe Ungenauigkeit beim Text vorhanden sein könnte. Es geht mir um die Seriosität des Journalismus – auch des Fotojournalismus.

Herzlich Bruno Kaufmann

PS: Über die Unsinnigkeit der Schweizer Armee und deren Aktionen brauche ich nicht mit Ihnen zu diskutieren. Sinnfreiheit herrscht zwar bei der CH-Armee wie auch bei den Rechten – es ist aber immer noch ein anderes paar (Ordonnanz)-Schuhe.

Helga Baumann am Permanenter Link

Wie können die Bürger hinnehmen, dass offizielle Akten für 120 Jahre gesperrt werden? Was denken sich die Behörden, wenn sie so etwas erlauben oder veranlassen?

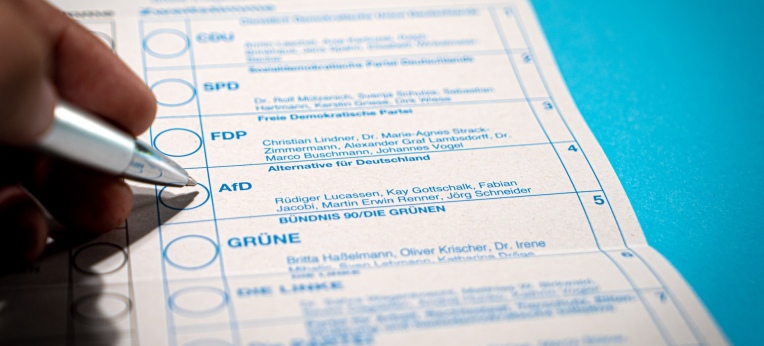

Für mich bedeutet das nichts Anderes, als dass dem Bürger äußerst wichtige Informationen vorenthalten werden sollen. Der Bürger muss aber informiert sein, schon um die richtigen Politiker wählen zu können.

Ich kann verstehen, dass in der Zeit, in der noch Ermittlungen laufen, keine Informationen herausgegeben werden, doch danach muss meines Erachtens die Öffentlichkeit auf den letzten Stand gebracht werden.

Der Staat ist für die Bevölkerung da und nicht umgekehrt.

Alle Geheimakten sollten verboten sein, da sie den berechtigten Verdacht aufkommen lassen, dass da gemauschelt wird, Peinliches vertuscht werden soll, Eigeninteressen verborgen werden … .

David am Permanenter Link

"Man hatte immer das Gefühl: Über "Blood and Honour", über "Combat 18" wird eine schützende Hand gehalten."

Man hat auch immer das Gefühl, dass solch traurigen Umstände anderweitig ausgeschlachtet werden:

"Außerdem müssen die Mobilen Beratungsprojekte gegen Rechtsextremismus und die Opferberatungsstellen dauerhaft gefördert werden."

"Wir brauchen ein Verbot von "Combat 18". Die Szene muss entwaffnet werden. Wir müssen die Netzwerke aufklären und mögliche Mittäter und Unterstützer zur Verantwortung ziehen – auch rückblickend zu Beispiel beim NSU."

Ist das nicht Konsens?

Stefan P. am Permanenter Link

Aus Ihrem Beitrag würde ich das Fazit ziehen, dass sich nichts ändern soll – außer vielleicht, dass über die „traurigen Umstände“, wie Sie es nennen, getrauert wird.

„Man hat auch immer das Gefühl, dass solch traurigen Umstände anderweitig ausgeschlachtet werden.“ „anderweitig AUSSCHLACHTEN“ - das sind schon echt harte Worte gegenüber einer Person, die sich gegen rechtsradikale Gewalt engagiert!

Der Duden definiert „ausschlachten“ als „'bedenkenlos für seine Zwecke ausnutzen', umgangssprachlich abwertend“. Ich kann nicht erkennen, inwiefern Frau Renner hier etwas „für ihre Zwecke ausnutzt“ - wie z. B. die Presse einen Skandal für eigenen Reibach ausschlachten kann (Beispiel des Dudens). Auch Ihre Formulierung „ANDERWEITIG ausgeschlachtet“ ist bemerkenswert – als haben mobile Beratungsprojekte gegen Rechtsextremismus und Opferberatungsstellen nichts mit Rechtsradikalismus und rechter Gewalt zu tun. Man kann über die konkreten Maßnahmen diskutieren und anderer Meinung sein, aber „anderweitig“ ist polemisierend.

Nun könnte man Frau Renner noch wie natürlich jedem Politiker , der sich für irgendetwas engagiert, vorwerfen, ihr/ihm gehe es letztlich nicht um die Sache, sondern nur um die Förderung der eigenen politischen Agenda und damit Karriere. Das wäre in der Tat „anderweitig“, wäre aber, insofern nicht entsprechend belegt, eine reine Unterstellung.

Wenn sich jemand dauerhaft gegen Rechtsradikalismus engagiert – und das zu allen Zeiten, auch denen, in denen es ein Kampf gegen Windmühlen ist! – und dann kochen rechte Hetze und rechtsradikale Gewalttaten so hoch, dass die Öffentlichkeit aufwacht, wem soll man das dann vorwerfen, das das plötzliche Aufmerksamkeit genießt? Denjenigen, die sich zu allen Zeiten engagiert haben? Oder vielleicht doch unserer aller langjährigem Dornröschenschlaf oder desinteressiertem Wegschauen bei diesem Thema?

Zudem suggerieren Sie, dass es überflüssig sei, dass Frau Renner obige Forderungen stellt hinsichtlich eines Verbots von Combat 18, Aufklärung über rechte Netzwerke etc., weil dies ja eh „Konsens“ sei. Das heißt also: Selbst, wenn im Sinne dieser wichtigen Forderungen nichts Entscheidendes bzw. auch rein gar nichts passiert, sollte man nichts ins Gedächtnis rufen, nicht wachrütteln, nicht mahnen, nicht weiter fordern, sondern schweigen und abwarten - denn schließlich ist es ja längst „Konsens“? Und wenn die rechte Szene trotz unseres „Konsens'“ unbeeindruckt und ungestört weiterhetzt/mordet, dann sind das wohl Ihre „traurigen Umstände“?

Oder wird vielleicht doch andersherum ein Schuh draus? Dass nichts passiert, weil dieser Konsens nicht existiert (man sehe sich nur den Aufschwung des Rechtspopulismus' an)? Oder weil wir in Ahnungslosigkeit („Combat 18 - nie gehört“, wurde mir in der letzten Zeit häufiger gesagt) und Passivität verharren, der Sie hier noch nach dem Mund reden?

Leute, lasst euch nicht mehr einlullen! Und mein aufrichtiger Dank an Frau Renner für ihr Engagement, für Aufklärung und Aufrütteln!

David Zahn am Permanenter Link

Was haben Sie nur an der Formulierung "trauriger Umstand" auszusetzen? Ein Mord ist doch wohl immer zu bedauern, allzumal ein politischer.

Und was gefällt Ihnen an "ausschlachten" nicht? Wäre "instrumentalisieren" genehmer? Oder glauben Sie allen ernstes, dass nur das rechte Spektrum Sachverhalte instrumentalisieren kann, nicht aber das linke? Und schliesslich: Wenn Sie meine Gefühlsbeschreibung so erregt, warum erregt Sie dann nicht auch die von Fr. Renner geäußerte Unterstellung, unsere Sicherheitskräfte würden genannte Gruppierungen "schützen"? Haben Sie das Wort "schützen" etwa nicht im Duden nachgeschlagen?

Nein, "anderweitig" ist mitnichten polemisierend, sondern beschreibt präzise das, was es ausdrücken sollte: Die mögliche Instrumentalisierung eines Vorfalls für anderweitige Zwecke. Ob zusätzliche "mobile Beratungsprojekte gegen Rechtsextremismus und Opferberatungsstellen" tatsächlich etwas gegen Rechtsradikalismus bewirken, muss man in Detail beurteilen. Diese Forderung erscheint politisch aber bei weitem nicht so eindimensional, wie Sie glauben machen wollen.

Und zum letzten Absatz: Ja, wenn etwas Konsens ist, braucht es nicht den rabulistischen Mahner. Es sei denn, es spielen noch "anderweitige" Ziele mit.