Weibliche Genitalverstümmelung soll nach dem Willen der Europäischen Union härter bestraft werden. Doch allein Strafandrohungen reichen nicht, es braucht vor allem Ausbildung und Information, betonen Fachleute.

Es sind bedrückende und erschreckende Zahlen: Weltweit gibt es mehr als 230 Millionen heute lebende Mädchen und Frauen, die eine Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM) erlitten haben. Diese Zahl veröffentlichte kürzlich UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Verbunden mit der Forderung, dass die Staaten ihre Anstrengungen verdoppeln müssten, um geschlechtsspezifische Diskriminierung und Ungleichheit zu beseitigen.

Die Europäische Union hat jetzt einen Schritt in Richtung schärfere Strafverfolgung getan. Eine Richtlinie soll dafür sorgen, dass FGM in den Mitgliedsstaaten unter Strafe gestellt wird. In Deutschland ist das schon seit 2013 der Fall. Paragraf 226a Strafgesetzbuch regelt: "Wer die äußeren Genitalien einer weiblichen Person verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft."

Plan International ist eine Organisation, die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe leistet und sich dabei auch intensiv dem Thema FGM widmet. Auf der Internetseite der Organisation heißt es:

"FGM gibt es seit Jahrtausenden und es wird auf allen Kontinenten praktiziert. Länder mit dem höchsten Anteil an 15- bis 49-jährigen Mädchen und Frauen, die beschnitten wurden, sind: Somalia (98%), Guinea (97%), Dschibuti (93%), Sierra Leone (90%), Mali (89%), Ägypten, Sudan (jeweils 87%) und Eritrea (83%)."

Aufgrund von Migration nehme die Zahl der in Europa lebenden beschnittenen Frauen und Mädchen ebenfalls zu. So schätzt das europäische Parlament die Anzahl dieser Frauen auf ca. 500.000.

Plan International beschreibt die grausame Praxis so:

"Die weibliche Genitalverstümmelung/-beschneidung umfasst verschiedene Verfahren, die darauf abzielen, die äußeren Genitalien von Frauen teilweise oder vollständig zu entfernen oder zu verletzen. Dies kann kulturelle oder andere nicht-therapeutische Gründe haben. Die meisten, die von dieser Praxis betroffen sind, sind noch Kinder – sie sind zwischen sechs und 13 Jahren alt, wobei die Altersspanne auch von Säuglingen bis zu erwachsenen Frauen reicht."

Wo die weibliche Genitalverstümmelung/-beschneidung praktiziert wird, sei dies eine alte Tradition, die fest in der Kultur verankert ist und mit dem Verständnis von Frauen, Sexualität, Familie und Ehe verbunden sei. In vielen Ländern mit muslimischer Prägung werde diese Praxis oft als religiöse Pflicht betrachtet. FGM sei schmerzvoll und traumatisierend, da sie oft ohne Betäubung durchgeführt wird. Akute Probleme können Blutverlust, Zusammenbruch, Infektionen und Schmerzen sein. Langfristig könnten schwerwiegende Schäden an den Harn- sowie Fortpflanzungs- und Sexualorganen auftreten, dazu ein höheres Risiko für HIV, weniger sexuelles Empfinden und psychische Probleme. Manchmal ende der Eingriff sogar tödlich.

Die in Kenia aufgewachsene Edell Otieno-Okoth ist bei Plan International Deutschland Referentin für das Thema weibliche Genitalverstümmelung. In einem Interview mit Plan-Post, dem Magazin der Organisation, beschreibt sie die Motive, eine Beschneidung vorzunehmen, so: "Frauen, die nicht beschnitten sind, gelten in den praktizierenden Gemeinden als unrein. FGM ist eine tief verankerte kulturelle Tradition, die auf der Ungleichheit von Frauen und Männern basiert. Es geht darum, die Sexualität von Frauen zu kontrollieren. Am Ende sind die Frauen nur da, um die Männer zu befriedigen und Kinder zu gebären." Dass Mütter einen solchen Eingriff an ihren Töchtern zulassen, liege daran, dass dieser in ihrer Gesellschaft als eine soziale Pflicht angesehen werde. Die meisten Menschen in den praktizierenden Gemeinden würden sich nicht trauen, diese Tradition zu hinterfragen.

Gesetze allein reichen nicht

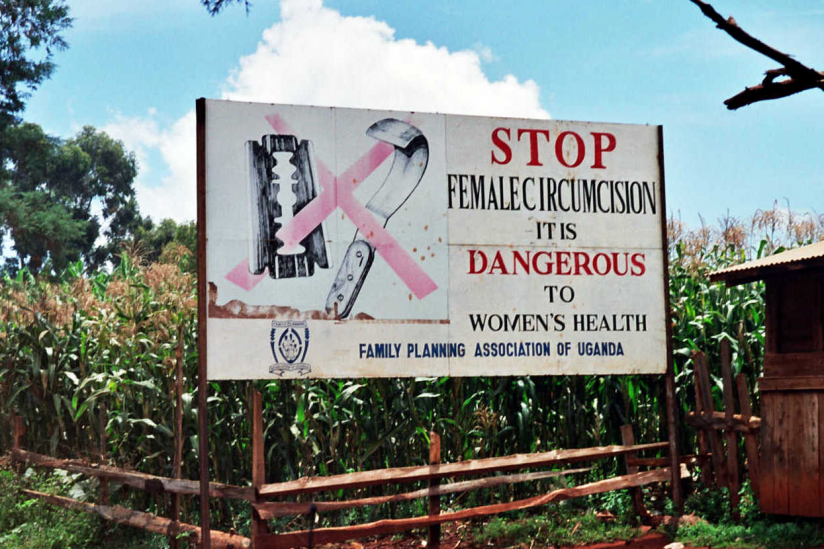

Doch weder eine europäische Richtlinie (sie muss von den einzelnen Staaten noch in staatliches Recht umgesetzt werden) noch die in Deutschland bereits bestehende Strafvorschrift können allein etwas ausrichten gegen die grausame Praxis. Es braucht Information und Beratung. Hilfsorganisationen wie Plan International setzen weniger auf Strafandrohung als auf Aufklärung. In einigen Ländern Afrikas werden auch mit Hilfe der EU Projekte umgesetzt, bei denen das Thema weibliche Genitalverstümmelung in umfassende Programme zu Gesundheit, Bildung, Familienplanung und Stärkung der Frauen integriert wird. In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, Jugendclubs und Medien informiert man über die schweren Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung.

FGM sei aber durchaus auch ein Thema in Deutschland. Schätzungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zufolge leben 67.000 Betroffene und über 14.700 gefährdete Mädchen in Deutschland. Für Mädchen, deren Familien aus Ländern mit einer entsprechenden Beschneidungspraxis stammen, besteht die Gefahr, während eines Aufenthalts im Heimatland der Eltern diesem Ritual ausgesetzt zu werden. In diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung einen sogenannten Schutzbrief herausgegeben, der wie eine Art Reisepass anmutet.

Bedrohte Mädchen und ihre Familien sollen ihn bei einer Reise ins Ausland mit sich führen. Die Idee: Warnende Sätze in dem Dokument sollen mögliche Täter im Ausland abschrecken. So steht dort unter anderem:

"Nach deutschem Recht ist die Durchführung einer weiblichen Genitalverstümmelung ein Straftatbestand (§ 226a StGB). Wer eine weibliche Genitalverstümmelung durchführt, macht sich strafbar, und es drohen bis zu 15 Jahre Gefängnisstrafe. Weibliche Genitalverstümmelung wird auch bestraft, wenn die weibliche Genitalverstümmelung im Ausland durchgeführt wird und der Täter oder die Täterin Deutscher oder Deutsche ist, oder das Mädchen oder die Frau, an der die weibliche Genitalverstümmelung durchgeführt wird, Deutsche ist oder sie in Deutschland ihren Wohnsitz oder ihren Lebensmittelpunkt hat."

Um möglichst viele Mädchen und Frauen vor der grausamen Praxis zu bewahren, ist die Organisation auch hierzulande informierend und beratend unterwegs. Schulungen und Fortbildungen richten sich an Fachpersonal, das mit gefährdeten oder betroffenen Mädchen zusammenarbeitet, sodass es für die besonderen Bedürfnisse sensibilisiert werden kann. Die Zielgruppe arbeitet unter anderem in Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, sozialen Einrichtungen und Behörden.

Auch andere Organisationen wie etwa Nala e.V. setzen sich gegen weibliche Genitalverstümmelung ein. Und auch auf Landesebene gibt es Initiativen, die aufklären und beraten. Vor dem Hintergrund, dass nach Schätzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung in dem bevölkerungsreichsten Bundesland etwa 22.000 Betroffene und 4.000 potenziell gefährdete Mädchen leben, unterstützt die Landesregierung Beratungsprojekte in Köln und Herford ("Yuna") mit 400.000 Euro pro Jahr.