Am Rande des evangelischen Kirchentags in Berlin gab es auch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Selbstbestimmung am Lebensende – Brauchen wir eine neue Sterbekultur?" Einer der Gäste auf dem Podium war die hpd-Autorin Gita Neumann. Der hpd dokumentiert die von ihr vorgetragenen Thesen.

Es ist unstrittig, dass die Hospiz- Palliativversorgung eine enorm positive Wirkung auf die Sterbequalität und Bedürfnisorientierung, somit auf die Selbstbestimmung sterbender Menschen hatte und hat. Die vielgerühmte Hospizbewegung kann aber keinen Alleinvertretungsanspruch auf gutes Sterben geltend machen – nicht nur, aber auch, weil sie die für selbstverständlich gehaltene Ausgrenzung der Suizidhilfe regelrecht benötigt. Und zwar zur eigenen Identitätsstabilisierung und zur nötigen Anerkennung für die gesetzliche Finanzierung gegenüber der drastischen Unterversorgung in Pflegeheimen. Kaum jemand weiß, dass der Hospizplatz von den Kassen mit monatlich ca. 7.500 Euro finanziert wird, das sind rund 5.000 Euro mehr als ein Pflegeheimplatz kostet. Schätzungsweise ist in Deutschland nur etwa 2 Prozent der Menschen vergönnt, in einem Hospiz die allerletzten Lebenswochen zu verbringen – so gut wie ausschließlich bewusstseinsklare Krebspatienten im Terminalstadium. Chronisch Schwerpflegebedürftige und Demenzkranke bleiben außen vor.

Im Sinne eines Patriarchalismus bzw. Matriarchalismus wird eine Sterbekultur von Expert/innen definiert.

- Wer hat eigentlich die Definitionsmacht, was gutes Sterben sein und wie lange es dauern soll?

- Was bewirkt letztendlich eine klare Trennlinie zwischen Hilfe "zum" und "beim" Sterben?

Autoritäten der Hospiz- und Palliativbewegung geben gebetsmühlenartig das "natürliche" Sterben als Ideal vor. D. h. es soll weder beschleunigt noch hinausgezögert werden. Es möglichst bei Bewusstsein und hospizlich-spirituell begleitet erfolgen. Dazu seien heute – bis auf extreme Einzelfälle – auch starke Tumorschmerzen und extreme Luftnot in den Griff zu bekommen. Doch selbst, wenn das alles so wäre, können sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung vorstellen, trotz guter Versorgung ihr Leben lieber vorzeitig beenden zu wollen - genannt werden i.d.R. Ängste vor Abhängigkeit und Hilflosigkeit bei einem als sinnlos empfundenen letzten Leidensweg. Das derzeit dominante Verständnis der Bevölkerung lautet: lange möglichst gesund und selbstbestimmt leben, mit Hilfe der modernen Medizin, schließlich auch unter Inkaufnahme zunehmender Beschwerden. Dann aber sollte am Ende der Sterbeprozess möglichst kurz sein und am besten für den Betroffenen – fast – gar nicht erfahrbar. Wahlweise zumindest mit der möglichen Aussicht auch auf Suizidhilfe.

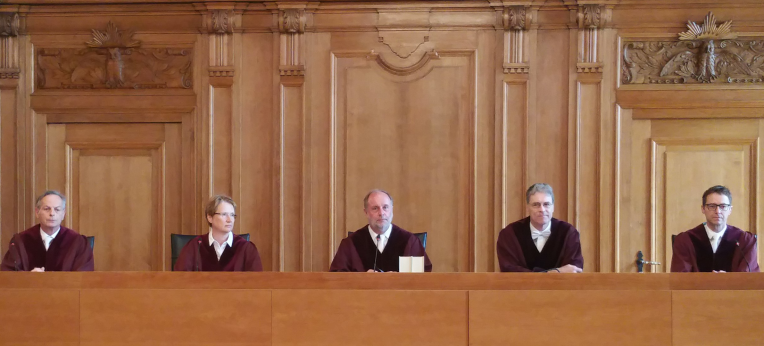

Es handelt sich um ein grundgesetzlich geschütztes Persönlichkeitsrecht. Das hat unlängst das Leipziger Bundesverwaltungsgericht entschieden: Danach darf einem freiverantwortlichen suizidwilligen Menschen, dessen schweres Leiden nicht mit ihm zumutbaren Alternativen zu lindern ist, die Gabe eines Mittels zur Selbsttötung nicht prinzipiell verweigert werden. Das ist ein Affront gegen das weitgehende Suizidhilfeverbot im § 217 StGB. Er sieht eine bis zu dreijährige Haftstrafe vor und erfasst laut Gesetzesbegründung lässt angeblich alle Formen der Hilfe "beim" Sterben ausdrücklich unbestraft. Das Strafgesetz wurde am 6. November 2015 verabschiedet. In der an diesem Tag vom EKD-Vorsitzenden Bedford-Strohm mitgezeichneten Erklärung heißt es: Mit dem neuen Verbot sei "ein starkes Zeichen" gesetzt worden für unsere "Gesellschaft und ihren Zusammenhalt".

Die dogmatische Unterscheidung zwischen verteufelter - auch sogenannte "aktive" - Hilfe zum Sterben und idealisierter Hilfe beim Sterben wird wie ein quasireligiöses Mantra vor sich hergetragen. Dabei ist sie in Wirklichkeit überhaupt nicht erreichbar. Das selbstauferlegte Mantra führt in der Praxis langfristig zu (Selbst-) Täuschung, Überforderung, Ernüchterung, Mauschelei, Tabuisierung. Die Redlichkeit muss dann auf der Strecke bleiben. Auch die von entsprechenden Intellektuellen mit ihren gut geschulten Strategien von Rechtfertigung, Umgarnung, Diffamierung, Konsensbeschwörung, Ausgrenzung – ja, und auch Falschdarstellungen.

Als Humanisten plädieren wir stattdessen für eine aufrichtige Betrachtung, Entideologisierung und empirische Erforschung, insbesondere was den dringend erforderlichen Transfer von Palliativmedizin in stationäre Einrichtungen, Allgemeinmedizin und Geriatrie betrifft.

- Wie häufig werden an Schwerstkranken und Höchstbetagten statt gebotener Leidlinderung auf Intensivstationen hochlukrative, aber unnötige und schädliche Therapieversuche vorgenommen?

- Wie sieht es mit der Umsetzbarkeit und Qualität von Patientenverfügungen aus?

- In welcher Weise werden nicht genehme Wünsche nach Sterbeverkürzung oder Suizidhilfe missachtet oder verweigert?

Es mag zwischen der Hilfe zum und der Hilfe beim Sterben feine Differenzierungen geben, über die allerdings wieder nur Expert/innen trefflich zu streiten wissen. Umgangssprachlich und für alle nachvollziehbar mag es doch vielmehr so sein: Man kann einem Fahrgast zum oder beim Einsteigen sowie auch zum oder beim Aussteigen helfen. Ob überhaupt, wann und in welche Richtung dürfte allerdings seinem Willen und Wunsch überlassen sein.

4 Kommentare

Kommentare

Wolfgang Kloste... am Permanenter Link

Hoffentlich dringen diese Thesen noch zu den Augen oder Ohren der acht Karlsruher Richter/innen vor, die über den § 217 StGB zu befinden haben.

Können die Flüchtigkeitsfehler noch korrigiert werden?

Hier noch eins von vielen Beispielen, wie die Befürworter des § 217 innerhalb und außerhalb des Bundestags unredlich "argumentiert" haben:

www.reimbibel.de/217d.htm

("An der Hand, nicht durch die Hand eines Menschen sterben")

Hans Trutnau am Permanenter Link

Liebe Gita Neumann, inwiefern (lt. Titel) "Unredlichkeit"?

Das verstehe ich bei dem mir sehr wichtigen Thema nicht.

Gita Neumann am Permanenter Link

Guten Tag, Hans Trutnau,

Sie haben recht, dass müsste noch präziser dargestellt werden. Und kann es auch.

Das ist die von mir sogenannte Unredlichkeit, die sich zwangsläufig einstellen muss, wenn zur Rechtfertiung einer ideologisch oder religiös motivierten Position jedes Mittel recht ist. Und wenn eben bewusst verzichtet wird auf eine ungetrübte Sicht der Wirklichkeit und auf empirische sowie theoretische Analyse.

So am 27.5. auch auf dem Podium in Person von Prof. Dabrock, Vorsitzender des Dt. Ethikrates, von dem ich das in der Form allerdings nicht erwartet hätte:

So behauptete er zunächst, mit der Strafbefreiung im Abs. 2 des § 217 StGB für "Nahestehende" wären eben die Ärzte gemeint, die ein schon ein längeres Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten hätten. (Nichts ist falscher als das - und er müsste es wissen, wenn er sich nur halbwes mit der Gesetzesdebatte beschäftigt hat.) Und etwas in die argumentative Enge geraten, wetterte Dambrock dann demagogisch los. Selbstverständlich soll der § 217 StGB eine Bedrohung für Ärzte sein: Es ginge um diejenigen, die mit der Kaffemühle in ganz Deutschland herumreisen, um ihre Suizidmittel-Dienste anzubieten und um die Ärzte, die "Sterbehilfe auf ihrem Praxisschild stehen" hätten. Nur um dann wieder strategisch umzuschenken und uns Humanisten zu beschwören, doch endlich die "Grabenkämpfe" hinter uns zu lassen und an einem Strang zu ziehen - es sollte uns doch allen um die Schwächsten in der Gesellschaft gehen.

Gita Neumann

Hans Trutnau am Permanenter Link

Lieben Dank; schon klarer.